“강의 공유로 학교간 장벽 허물자”

졸업 학점의 절반까지 수강 가능

주요 대학들 교류 대상서 빠지고

까다로운 수강 신청 방식도 문제

정부 구조조정 때문에 제도 급조

“방향 설정하고 적극 홍보 나서야”

서울 K대 재학생 현모(25)씨는 지난달 수강신청 기간 올해 2학기부터 서울지역 대학들이 학점교류를 한다는 소식을 듣고 한 시간 넘게 걸리는 통학시간을 줄이기 위해 집 근처의 대학들을 알아봤다. 하지만 그가 희망한 학교들은 모두 학점공유 대상에 포함이 안돼 신청을 포기해야 했다. 현씨는 5일 “고품질 강의를 기대하고 집 주변 대학들을 수소문했지만 다른 학교 학생에게 수업 기회를 주는 대학은 전혀 없었다”고 아쉬워했다.

지난 2월 서울지역 23개 대학들(현 33곳)이 모여 야심차게 출발한 ‘학점교류’ 제도가 첫 해부터 삐걱거리고 있다. 당시 4년제 대학 총장회의체인 서울총장포럼은 ‘강의 공유를 통해 학교간 장벽을 허물자’는 취지에 공감하고 공동학점제를 확대하는 내용의 협약서를 체결했다. 이에 따라 학생들은 교류 대상 대학의 강의를 학기당 6학점, 재학 중 졸업 학점 절반까지 수강할 수 있게 됐다. 그간 학점교류가 협약을 맺은 개별 대학끼리 제한적으로 이뤄진 것과 달리 23개 대학이 공동으로 참여하는 대규모 학점공유 방식이어서 기대감도 높았다.

그러나 시행 첫 학기 학점교류 성과는 낙제점에 가깝다. 정작 수요자인 학생들이 해당 제도를 모르는 경우가 많고 주요 대학들도 교류 대상에서 대거 빠져 교육자원을 공유하겠다는 당초 목표가 퇴색됐다는 지적이 나오고 있다.

까다로운 수강신청 방식은 학점교류 활성화를 가로막는 걸림돌로 꼽힌다. 협약서에는 ‘23개 대학 강좌를 동시 수강할 수 있는 통합플랫폼 개발’이 명시돼 있었지만 반년이 지난 지금까지도 시스템 구축은 감감무소식이다. H대 수강신청 담당자는 “타학교 학점교류 담당자가 추천 학생 명단을 통보해 오면 우리 대학 학번을 부여한 뒤 직접 수강신청 사이트에 로그인해 신청을 하는 번거로운 과정을 거쳐야 한다”고 설명했다. S대 관계자도 “독립된 수강신청 사이트가 없어 다른 대학에서 교류 학생 리스트를 보내주면 학교 직원들이 신청을 대행해 주고 있다”고 했다.

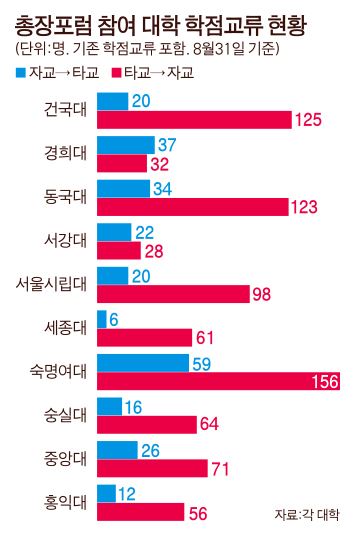

사정이 이렇다 보니 기존 학점교류와 규모 면에서 크게 달라진 점은 없다. 이번 학기 학점교류 신청 학생이 가장 많은 숙명여대(자교ㆍ타교 포함)조차 200명을 겨우 웃도는 수준이다. D대 교무처 관계자는 “1학기 신청인원과 비교해 1,2명 정도만 늘어 유의미한 변화로 보기 어렵다”며 “통합 수강신청 플랫폼이 생기기 전까지 현황을 파악하기가 쉽지 않을 것”이라고 말했다. 실제로 23개 대학 중 기존ㆍ신규 교류 현황을 별도로 집계하는 곳도 거의 없었다.

여기에 서울대 연세대 고려대 성균관대 등 주요 대학들은 아예 포럼에 속해있지 않아 공동학점제의 효과를 체감하기 어렵다는 불만도 적지 않다. 이화여대처럼 학점교류를 아직 시행하지 않은 대학도 있다. 이화여대 관계자는 “이미 서울대, 연세대, 고려대, 카이스트 등 많은 학교와 학점교류를 시행 중이라 적극적으로 나설 유인이 부족하다”고 말했다.

학점 교류제를 학생들에게 선택권 확대의 기회로 알리는 홍보도 부족한 실정이다. 대학들은 저마다 “홈페이지에 수시로 공지한다”고 해명했지만 달라진 제도를 모르고 있다는 학생들이 태반이다. 성공회대에 다니는 김모(23ㆍ여)씨는 “학교 홈페이지 하단에 작게 공지가 됐다고 하는데 방학 중에는 좀처럼 대학 사이트에 들어갈 일이 없어 모른 채 지나갔다”고 푸념했다.

전문가들은 학술적 협력보다 대학들이 정부가 추진하는 대학구조조정에 대응하기 위해 제도를 급조하다 보니 교류가 지지부진할 수밖에 없다고 입을 모은다. 김삼호 한국대학교육연구소 연구원은 “현재의 학점교류제는 ‘해도 그만 안 해도 그만’인 상황으로 전락했다”며 “단순히 학점공유 실험에 그치지 않으려면 제도의 방향성을 명확히 설정하고 적극적인 홍보에 나서야 할 것”이라고 강조했다.

포럼 관계자는 “대학들이 각자 다른 수강신청 시스템을 사용해 통합 플랫폼 제작에 시간이 걸리고 있다”며 “내년 초 교육부 사업과제로 선정되면 늦어도 2018년 1학기부터 제대로 된 공동학점제를 시행할 수 있을 것”이라고 해명했다.

허경주 기자 fairyhkj@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0