곳곳 모닥불 파티, 폭죽ㆍ풍등 놀이

글램핑장엔 전선 어지럽게 뒤엉켜

사고 뒤 강화한 안전기준 안 지켜

텐트 사이 거리 등 규제 세분화해야

“위험하다고 말려도 손님들이 항의해요. 그냥 모른 척 할 수밖에 없죠.”

19일 경기 지역 A캠핑장에서 일하던 박모(38)씨는 깊은 한숨부터 내쉬었다. 아이들을 데리고 온 가족이 폭죽과 풍등을 사용하려고 해 말렸지만 ‘기껏 사왔는데 버리냐’며 거세게 항의했기 때문. 손님들의 계속되는 요구에 박씨는 결국 만류를 포기했다. 봄 바람을 타고 하늘 높이 올라간 풍등은 텐트 위를 아슬아슬하게 스쳐 지난 뒤 허공으로 사라졌다.

어린이 3명을 포함 5명의 목숨을 앗아간 인천 강화 캠핑장 화재 사고가 22일 1년을 맞는다. 정부는 사고 이후 부랴부랴 야영장업(캠핑장) 등록을 의무화하고 누전차단기, 연기감지기를 설치하도록 하는 등 ‘야영장 안전관리 강화대책’을 발표했으나 안전불감증은 여전한 것으로 나타났다.

이날 둘러본 수도권 캠핑장들은 정부가 내놓은 안전강화 기준과 거리가 멀었다. 주변이 숲으로 둘러싸인 경기 가평군 B캠핑장은 저녁이 되자 곳곳에서 모닥불 파티가 벌어졌다. 화재 발생 시 신속한 진압을 위해 천막 2개당 1개씩 비치토록 한 소화기는 텐트 10곳을 둘러본 뒤에야 겨우 하나를 찾을 수 있었다. 심지어 손잡이까지 시뻘겋게 녹이 슬어 제대로 작동할지 의문이 들 정도였다. 인근 글램핑장(각종 설비를 갖춘 고급 야영장)도 상황은 비슷했다. 글램핑장 내부는 전기장판과 냉ㆍ온풍기 및 각종 조명으로 전선이 어지럽게 뒤엉켜있었다. 투숙객들은 가져온 노트북과 빔프로젝터로 텐트 벽을 스크린 삼아 영화를 시청하는 등 여러 개의 전자제품을 사용하고 있었지만 누전 차단기는 일부에만 설치된 상태였다.

경기 안산시 대부도 C캠핑장의 경우 불이 나면 비상대피로 역할을 해야 할 텐트 사이 공간이 성인 보폭으로 두 걸음에 불과할 만큼 오밀조밀 붙어있었다. 게다가 바비큐와 캠프파이어 용품 등 각종 캠핑 장비가 이동을 가로막고 있어 대형 화재로 번질 위험성이 컸다. 한 이용객은 “텐트가 다닥다닥 붙어 있다 보니 캠핑장 측에서도 이 곳에 짐을 쌓아 두라고 한다”고 귀띔했다.

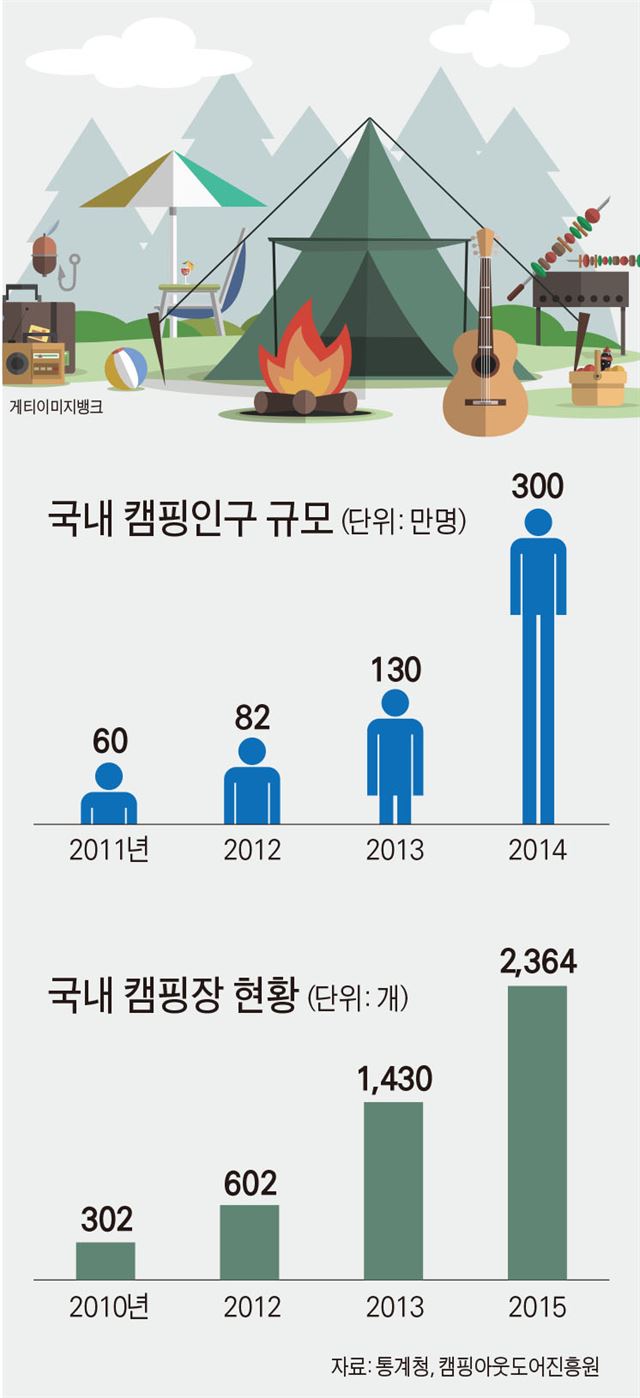

그나마 관리가 되는 이런 캠핑장은 사정이 나은 편이다. 등록되지 않은 야영장은 단속 사각지대에 놓여있어 항상 사고 위험을 안고 있다. 문화체육관광부에 따르면 1월 말 기준 전국 1,836개 야영장 가운데 788개(42.9%)가 관할 지방자치단체에 등록 절차를 밟지 않은 것으로 조사됐다. 캠핑장이 몰려 있는 가평군은 등록업소(37개)보다 미등록 야영장(100개 추정)이 두 배 이상 많았다.

관광진흥법 개정에 따라 미등록 캠핑장을 운영하는 불법 영업 업소는 지난달 4일부터 적발 시 폐쇄조치에 취해지며 영업주도 2년 이하 징역 또는 2,000만원 이하의 벌금을 물어야 한다. 하지만 관리ㆍ감독 권한이 있는 지자체는 단속에 엄두를 못 내는 상황이다. 한 지자체 관계자는 “지자체별로 야영업 담당자가 1명 정도인데 반해 수십ㆍ수백 개의 캠핑장은 대부분 숲이나 바닷가 근처에 있어 일일이 점검하기가 쉽지 않다”고 토로했다.

현행법 상 농지나 보전녹지에는 캠핑장이 들어설 수 없도록 규정된 점도 불법을 부추기고 있다는 지적이다. 이에 대해 문체부 관계자는 “농지 등에도 야영장을 운영할 수 있게 관련법을 개정해 23일부터 시행할 예정”이라며 “전용허가 문제가 해결되면 상당수 미등록 캠핑장이 제도권 안으로 들어올 것으로 본다”고 설명했다.

근본적으로 캠핑장 사고를 방지하려면 규제 조항을 보다 세분화할 필요가 있다는 의견도 많다. 이영주 서울시립대 안전연구소 부소장은 “화재 대처를 위해 텐트 간 거리를 6m 이상 두게 하는 등 명확한 기준을 갖춘 독일과 달리 우리나라는 대부분의 규제가 추상적”이라며 “건축물과 다름 없는 글램핑장도 지난해 8월 새 안전기준을 마련했으나 여전히 텐트로 취급하고 있어 처벌 기준을 강화할 필요가 있다”고 말했다.

허경주기자 fairyhkj@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0