저무는 영국-프랑스 제국… 잿더미로 변한 유럽 내상 너무 커, 식민지도 제국주의에 거세게 저항 시작

복수심 불태운 독일… 베르사유 조약 가혹한 배상 책임, 수치심에 기름 부어

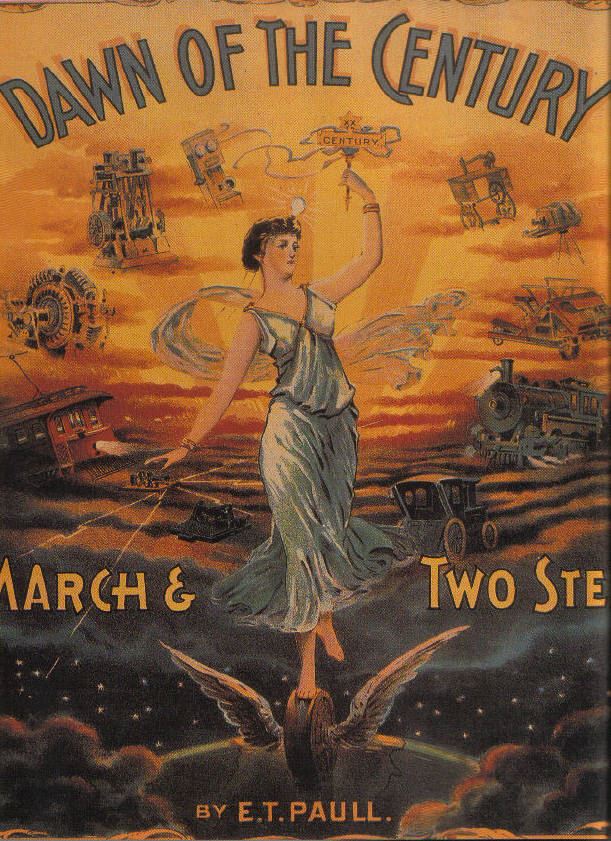

새 즈믄을 맞이하던 지난 2000년에 지구촌이 꽤 떠들썩했지만, 19세기를 보내고 20세기를 맞던 1900년 북반구 대서양 양안의 분위기도 못지 않게, 아니 훨씬 더 들떠 있었다.

이런 분위기는 떠오르는 해를 배경 삼아 기관차, 자동차, 무선전신기 등 기계문명의 이기에 둘러싸여 20세기라고 적힌 푯말을 들고 있는 여신을 그린 ‘동트는 세기’라는 포스터에 잘 나타나 있다. 이 포스터가 나온 1900년에 적어도 유럽 문화권에서는 이성과 과학기술이 발전하는 19세기의 추세가 이어져 새로운 세기에도 인류의 진보가 지속되리라는 낙관론이 대세였다. 그도 그럴 것이 영국과 프랑스는 지구 곳곳에 식민지를 두고 세계 정치를 주도하는 패권 국가였고. 미국과 독일의 공업 생산력은 일취월장하고 있었으며, 러시아도 열심히 그 뒤를 좇고 있었다.

새천년 낙관론에 전쟁이 찬물 끼얹어

그러나 유럽 문화권의 낙관론은 열다섯 해 뒤에 파국을 맞이했다. 이 시리즈에서 앞서 세 차례 살펴본 대로, 1914년 유럽에서 일어난 전쟁의 불길이 50개월 동안 활활 타올라 유럽을 잿더미로 만들었던 것이다. 인명 피해만 따져보더라도 어마어마하다. 전쟁 기간 동안 모든 교전국에서 군인으로 동원된 6,504만명 가운데 사상자가 무려 3,747만명이었다. 100명이 동원되어 58명이 죽거나 다친 셈이다. 전사자는 853만명이었으니, 100명 가운데 13명이 목숨을 잃은 셈이다. 민간인 사망자 수는 1,000만명에 이르렀다.

이기고 지고에 상관없이, 유럽인들의 심정은 참담 그 자체였다. 이성은 과학기술을 키우고 그 과학기술로 인류 문명이 무한한 진보를 이룩할 수 있다는 낙관론이 밑동부터 흔들리지 않을 수 없었다. 제1차 세계대전은 과학기술이 인류의 진보는커녕 몰락을 촉진할 수 있다는 점을 보여주었다.

교사였던 오스발트 슈펭글러는 종전 몇 달 전에 펴낸 ‘서양의 몰락’이라는 책에서 문명을 인간의 생애 주기로 표현하면서 서양 문명이 노년기에 접어들었고 곧 사망하리라고 주장했다. ‘서양의 몰락’은 그 내용을 비웃고 무시하는 독일 학계의 분위기에는 아랑곳없이 유럽에서 선풍적인 인기를 끌었다. 제1차 세계대전의 참화가 불러일으킨 분위기와 무관하지 않다. 프랑스 화가 모리스 드 블라맹크는 제1차 세계대전을 겪은 속내를 1921년에 이렇게 털어놓았다. “나에게 그 전쟁은 진정한 교훈이었다.…문명과 진보에 대한 나의 신념이 모조리 허물어졌다.…나는 그 어떤 것도 더는 믿지 않는다.” 인류의 이성과 진보에 관한 유럽인의 낙관론은 돌이킬 수 없는 타격을 입고 휘청거렸다.

패전국은 체제 붕괴, 승전국도 휘청

이렇듯 대전쟁으로 모든 교전국이 고통을 겪고 절망에 빠졌지만, 그래도 전쟁인데 승전국과 패전국이 맞이한 결과에 온도 차가 없을 수는 없다. 제1차 세계대전은 뒤늦게 참전한 미국의 주력 부대가 전선에 투입되기 전에 전세를 뒤엎기 위해 펼친 독일군의 1918년 여름 대공세가 영국과 프랑스의 필사적 방어에 막혀 실패하고 그 여파로 11월에 독일에서 혁명이 일어나 제정이 무너지면서 끝이 났다.

독일 제국의 동맹국이었던 오스트리아 제국과 오스만 튀르크 제국도 곧이어 무너져 산산조각 난 뒤 그 자리에 공화정이 들어섰다. 독일과 싸우다가 패전을 거듭하면서 전쟁의 중압을 이겨내지 못한 러시아 제국은 이미 1917년에 혁명을 맞이해서 해체된 상태였다. 전쟁은 체제의 시험이라는 말이 있다. 어떤 체제의 효율성이 전쟁을 치르면서 가감 없이 드러난다는 뜻이다. 결국 20세기 초엽에 일어난 제1차 세계대전은 제정이 총력전으로 수행되는 현대전을 감당할 수 없는 비효율적인 통치 체제라는 점을 폭로해 주었다고 볼 수 있다.

하지만 영국과 프랑스도 전쟁에 이겼다고 해서 마냥 행복하지는 않았다. ‘피로스의 승리’(Phyrric victory)라는 서양 고사가 있다. 기원전 3세기 말엽에 그리스의 피로스 왕이 로마를 상대로 전쟁을 벌여 이기기는 했어도 피해가 너무나 컸던 탓에 승리가 승리 같지 않았던 데서 비롯된 고사이다. 영국과 프랑스가 제1차 세계대전에서 거둔 승리가 바로 그 피로스의 승리였다.

유럽과 세계를 무대로 한 정치판에서 도전장을 던지며 추격해오는 독일이라는 강력한 경쟁자를 물리치기는 했지만, 그 대가로 치른 피해가 너무나도 극심했던 것이다. 물론 영국과 프랑스는 승전국이었으므로 패전국에서 일어난 급격한 체제 변화를 용케 피할 수 있었다. 또한 패전의 결과로 모든 식민지를 잃은 독일과 달리, 영국과 프랑스는 전쟁 이후에도 식민 제국을 유지했다. 그러나 대전쟁으로 입은 내상은 워낙 깊었고 모든 것이 불안정해졌다.

러시아 공산화도 1차 대전의 산물

우선 제1차 세계대전의 충격을 이겨내지 못한 러시아에서 세계 최초의 공산주의 정부가 들어서서 영국과 프랑스가 주도하는 자본주의와 제국주의에 심각한 균열이 생겼다. 러시아의 공산주의자들, 즉 볼셰비키는 자본주의 열강들이 세계 곳곳에서 식민지 쟁탈전을 벌이다가 제1차 세계대전이라는 피바람을 몰아와 인류를 멸망의 구렁텅이에 밀어 넣었다고 생각했다. 따라서 볼셰비키에게 전쟁의 근본 원인인 자본주의를 타파하는 공산주의 혁명은 인류를 파멸로부터 구원하는 행위였다.

영국의 윈스턴 처칠은 볼셰비즘을 “인류의 전염병”으로 규정하고 러시아 혁명이라는 아기가 요람에 있을 때 목 졸라 죽이자고 제안했다. 하지만 자본주의 열강들은 대전쟁을 수행하느라 여력이 없었고 전쟁이 끝난 뒤에는 힘이 소진되어버린 탓에 제대로 대처할 수 없었다. 러시아 제국에 들어선 공산주의 역시 순탄하지는 않았지만 어쨌든 살아남아 세계의 6분의 1을 차지했다. 또한 러시아 혁명에 용기를 얻은 식민지 민중은 제국주의 체제에 더 거세게 저항하기 시작했다.

승전국인 영국과 프랑스에게 볼셰비즘의 확산을 제대로 막지 못한 것만큼 뼈아픈 실책이 전후 정책으로 패전국 독일에게 수치와 모욕을 안겨주었다는 점이다. 당연하겠지만, 전쟁에 진 독일인은 정신을 차리지 못했다. 누구보다도 열심히 싸우다가 부상을 입고 야전 병원에 있던 한 독일군 상병은 항복을 알리는 방송을 듣고 “눈앞이 캄캄해진 채 휘청휘청 더듬거리며 공동 침실로 돌아와 자리에 몸을 던지고는 뜨겁게 달아오른 머리를 이불과 베개 속에 묻었다.” 이 상병의 이름은 아돌프 히틀러였다. 독일 국토에 적군이 감히 단 한 발자국도 들여놓지 못한 상태에서 맞이한 이해할 수 없는 항복 소식에 절망한 히틀러는 별종이 아니었다. 나중에 열혈 히틀러 반대자가 될 라이문트 프레첼이라는 베를린의 열한 살 사내아이도 같은 날 패전의 충격에 자기가 어디로 가는지도 모르고 가랑비에 젖는지도 모른 채 거리를 헤맸다. 하지만 영국과 프랑스에게는 훗날 처칠이 말한 “승자의 아량”을 발휘해 패자인 독일의 마음을 어루만져 줄 의향과 여유가 없었다. 2차대전까지 유예된 서유럽 패권의 몰락

제1차 세계대전을 끝맺는 베르사유 강화조약 제231조는 이렇다. “연합국은 독일과 그 동맹국의 침략에 의해 강요된 전쟁의 결과로 국민이 입은 모든 손실과 피해에 대한 책임이 독일과 그 동맹국에 있음을 확인하고 독일은 이를 인정한다.” 일명 ‘전범 조항’인 이 구절은 독일인의 마음 속에 타오르고 있던 불길에 기름을 들이부었다.

대다수 독일인은 베르사유 강화를 베르사유의 명령(Diktat)이라고 여기며 복수심을 불태웠다. 패전의 아픔 속에서 정치가가 되기로 마음 먹었다는 히틀러는 “독일인 200만명이 헛되이 쓰러졌을 리가 없다.…아니다, 우리는 용서하지 않는다. 우리는 요구한다. 복수를!”이라고 외쳤고, 불행히도 독일 국민은 히틀러의 이 선동에 공감했다. 제1차 세계대전이 애초에 약속한 바와 달리 “모든 전쟁을 끝내기 위한 전쟁”이 되지 못했음이 드러난 것이다. 베르사유 조약을 일컬어 “강화가 아니라 20년 동안의 휴전”이라고 한 프랑스 육군원수 포슈 장군의 예언은 불행히도 들어맞았다. 제1차 세계대전의 비극은 또 다른 전쟁, 그것도 규모와 피해 면에서 ‘대전쟁’을 훌쩍 뛰어넘는 제2차 세계대전의 씨앗을 뿌렸다는 데 있다.

혜안을 지닌 프랑스의 정치철학자 알렉시 드 토크빌이 1830년대 후반에 쓴 저서 ‘미국의 민주주의’에서 예언한 두 거인, 즉 “감추어진 하늘의 뜻에 따라 언젠가는 그 손에 세계 절반의 운명이 쥐어질 듯 부름을 받은 듯하다”는 미국과 러시아는 저마다 고립 정책과 혁명 위기로 말미암아 제1차 세계대전 뒤에 세계 무대에서 자진 퇴장했다. 19세기에 이룩된 영국과 프랑스의 패권은 독일의 세찬 추격을 뿌리치고 제1차 세계대전 뒤에도 유지되는 듯 보였다. 그러나 지지 않는다는 대영제국의 해는 이미 노을이 지는 서산으로 기우는 해였고, 프랑스는 활력을 잃고 독일의 흥기에 겁을 먹은 노쇠한 국가에 지나지 않았다. 서유럽 패권의 몰락은 제1차 세계대전이 배태한 제2차 세계대전까지 가까스로 유예되었을 따름이다.

류한수 상명대 교수ㆍ유럽현대사

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0