1990년대 이후엔 명분 없이 권력 좇는 집단으로 퇴색

‘계파’(系派)의 사전적 의미는 하나의 조직을 이루는 작은 조직이자 정치ㆍ종교ㆍ학문적 믿음과 가치를 함께 하는 하위 집단이다. 나쁜 뜻이 아님에도 우리가 흔히 계파정치를 부정적으로 바라보는 이유는 조선시대 사사건건 대립한 붕당 정치가 국민 삶과는 동떨어진 정치사를 써왔기 때문이다.

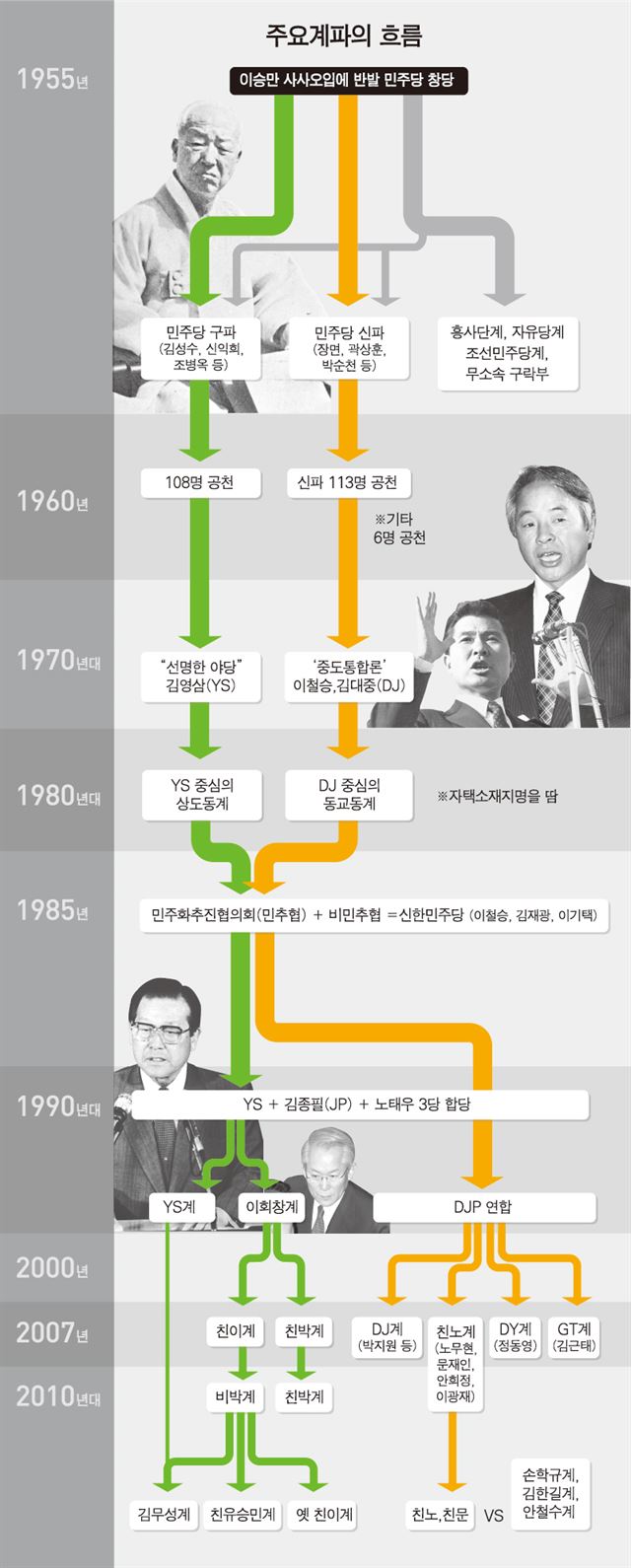

해방 이후 우리나라 정치사에서 가장 굵직한 족적을 남긴 계파는 고 김영삼(YS)ㆍ김대중(DJ) 두 전직 대통령을 중심으로 한 상도동계와 동교동계가 꼽힌다. 두 계파는 서로 경쟁ㆍ반목하면서 1970~90년대 한국 정치의 무대를 채웠다.

양대 계파의 뿌리는 1955년 창당한 민주당의 신파와 구파로 거슬러올라간다. 민주당은 이승만 정권의 사사오입 개헌에 반발한 신익희ㆍ조병옥 등의 구파, 장면ㆍ곽상훈 중심의 신파가 힘을 합쳐 만든 당이다. 이때부터 민주당은 구파와 신파가 주요 인사에 철저하게 계파를 안배하는 계파정치 양상을 보였다. 신ㆍ구파의 대결은 1960년 4ㆍ19 의거 이후 정점을 찍었고 그 이후 이합집산이 반복됐는데 YS는 구파, DJ는 신파 쪽이었다. 한민당과 민국당 계열을 승계한 구파는 지주 집안 출신, 해외 유학파 등이 중심이 됐다. 자유당 인사들과 흥사단, 조선민주당계 인사들이 모인 신파에는 일제시대 관료, 법조인 출신이 많았다.

YS와 DJ가 민주화를 목표로 한 것과 달리 1990년대 후반부부터의 계파정치는 시대정신과 대의명분, 가치나 철학을 잃고 오로지 집권과 권력에만 집착하면서 국민 불신을 키워왔다는 평가다. 이익을 추구하다 보니 이해관계에 따라 세분화됐고 이합집산도 빨라졌으며 변화무쌍해졌다.

1990년 집권여당이었던 민정당이 통일민주당·공화당과 3당 합당함으로써 상도동계와 동교동계는 야당 내 경쟁관계에서 여야 간 경쟁관계로 바뀌었다. YS의 후계자였던 이회창 전 한나라당 총재는 거대한 이회창계를 거느렸지만 두 번의 대선 실패로 명멸했다. ‘친창’(親昌)과 ‘반창’(反昌)으로 나뉜 뒤 반창의 선봉에 박근혜 대통령이 서기도 했다. 이후 2007년 한나라당 대선 경선 당시엔 이명박 후보를 중심으로 한 친이계와 박근혜 후보의 친박계로 양분됐다. 친이계는 이명박 정부에서 득세했지만 정권 말로 갈수록 힘을 잃어갔고, 친박계는 박 대통령과의 근접관계 강도에 따라 핵심친박, 원조친박, 친박, 범친박 등으로 세분화됐다.

야권에선 DJ의 뒤를 이어 정권을 잡은 고 노무현 전 대통령을 중심으로 친노계가 생겼다. 노무현 정부에선 DY계(정동영계), GT계(김근태계), 동교동계가 경쟁과 견제의 관계를 유지했으며, 이후 친노는 친노와 친문(친문재인), 범친노 그룹과 동교동계, 손학규계, 김한길계, 안철수계 등 비노계로 양분됐다.

계파는 유력 정치인의 리더십과 영향력에 따라 크기를 달리 했다. 또 과거에는 이념의 결속과 정치자금의 배분, 지역적 기반이 계파 성립의 주된 요건으로 인물보다는 이념 중심이었다. 하지만 최근의 계파는 권력의 추구ㆍ획득에 누가 적합한가를 더 살핀다는 차이점이 있다.

서상현 기자 lssh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0