[기억할 오늘] 3.7

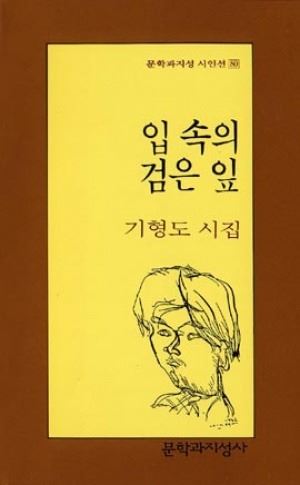

시인 기형도가 1960년 3월 13일 태어나 1989년 3월 7일 별세했다. 세는 나이로 서른 살 생일을 엿새 앞둔 때였다. 그의 이름은, 두 달 뒤 출간된 유고 시집 ‘입 속의 검은 잎’(문학과지성사)에 담긴 단호하게 막막(寞寞)한 시편들과 더불어, 우리가 어쩌다 나지막하게 ‘시인’이라고 발음할 때 떠올리게 되는 이미지의 한 부분을 채웠다. 그건 그의 시 ‘빈집’의 느낌처럼, 채울 길 없는 결핍의 이미지와 닮았다.

그는 황해도에서 교사를 하다가 월남한 부모의 3남4녀의 막내로 인천 옹진군 연평면에서 태어났다. 면사무소 공무원으로 일하던 아버지는 무슨 토목 사업에 손을 댔다가 망하는 바람에 경기 광명(옛 시흥)으로 이사해 농사를 지으며 가족을 부양했다고 한다. 시인이 초등학교를 다닐 무렵 아버지가 뇌졸중으로 쓰러지면서 가족의 가난은 더 깊어졌다. 생계의 책임은 어머니와 손위 누이들이 짊어졌다. 농사 지은 “열무 삼십 단을 이고/ 시장에 간 우리 엄마”를 기다리며, 또 신문을 돌리고 온 누이의 몸에서 석유 냄새를 맡으며 시인은 “찬 밥처럼 방에 담겨” 지냈고, “아주 추운 밤이면 나는 이불 속에서 해바라기 씨앗처럼 동그랗게 잠을 잤다”고 한다.

기형도는 1979년 연세대에 입학해 ‘연세문학회’에서 활동하면서 본격적인 습작을 시작했다. 방위병으로 병역을 마친 뒤 84년 10월 중앙일보에 입사했고, 이듬해 동아일보 신춘문예로 등단했다. 다시 말해 그는 군인 독재자 박정희가 죽고, 시민들을 학살하며 권력을 쥔 전두환이 집권한 시절 동안 시를 써서 시인이 됐고, 일간지 정치부 기자가 됐다. 그가 문화부로 다시 편집부로 부서를 옮긴 사정은 그리 어렵지 않게 짐작되지만, 그런다고 기자로 살면서 시를 쓰는 일이 쉽지도 않았을 것이다.

“내가 살아온 것은 거의/ 기적적이었다”로 시작되는, 그 무렵 썼을 시 ‘오래된 서적’에서 그는 “나의 경력은 출생뿐”이고 “미래가 나의 과거이므로/ 나는 존재하는 것”이라고, “나의 영혼은, 검은 페이지가 대부분이다”라고 한 뒤 “나는 기적을 믿지 않는다”는 말로 시를 닫았다. 그의 시들은 절망과 염세로 단호하지만, 그 단호함은 어쩔 수 없이 글에 밴 그런 세상에 대한 연민과 자기연민의 기미를 무지르기 위한, 다시 말해 20대의 자기혐오를 견디기 위한 과장된 단호함이기도 했을 것이다. 그는 다짐하듯 “나는 인생을 증오한다”(‘장밋빛 인생’)고도 썼다.

그가 28년 전 오늘 서울 종로의 한 심야극장에서 뇌졸중으로 숨을 놓았다.

최윤필 기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0