법원, 본인의 의사 가장 존중

치매노인 몰아도 후견 기각

후견인 적합 여부도 신중 판단

재산관리는 별도 3자에 맡겨

재산 탕진 뒤 뒤늦게 청구 많지만

민사소송 통해 일부 제동 걸기도

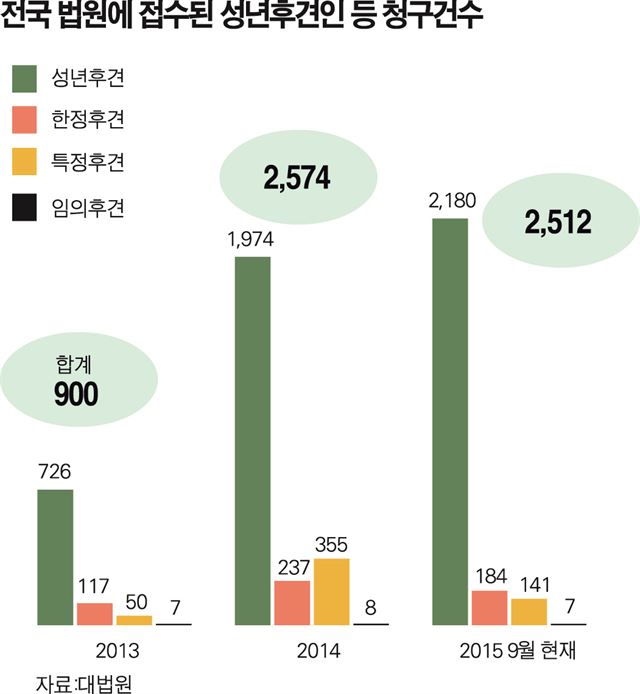

성년후견인 사건들에는 재산을 둘러싼 가족, 친인척 간 불화란 고령화 시대의 세태가 고스란히 드러나 있다. 청구건수가 올해 1~9월에만 2,000건이 넘어서고, 제도 도입 2년여 만에 총 5,000건에 육박, 이제는 법원이 가정의 재산관리에 개입하는 시대가 도래한 모습이다.

재산 노린 성년후견 청구… 법원 “후견 받을 본인 의사와 남은 능력 우선”

자식들이 “아버지가 치매를 앓고 있다”고 해 성년후견 청구 대상이 된 80대 중반의 중견기업 오너 A씨. 그는 법원에서 곱셈과 주민번호 뒷자리 말하기 등 테스트를 받다가 틀린 답을 말하기도 했지만 이내 고함을 쳤다. “내 정신은 멀쩡하다. 애들이 내 회사와 재산을 노리고 날 치매노인으로 몰고 있다”는 것이었다.

후견을 하겠다고 나선 자식들 공세는 강했다. 사장인 큰 아들이 A씨와 함께 회사를 일군 가신(家臣)그룹과 마찰을 빚어 사내 입지가 좁아지자 무리수를 뒀다는 얘기도 나왔다. 자식들은 대형 로펌의 몸값 높은 변호사들을 대거 선임했다. 양측은 정신감정을 해줄 병원 지정조차 “아는 의사가 허위 감정서를 써 줄 수 있다”며 신경전을 벌였다. 결국 법원은 서로 아는 의사가 없는 작은 병원에 A씨의 정신감정을 의뢰해야 했다.

결국 재판부는 ‘인지 능력이 조금 떨어지긴 했지만 사무처리 능력이 없다고는 볼 수 없다’는 의사 소견에 따라 사건을 기각하고 A씨의 손을 들어줬다. 서울가정법원 관계자는 “개정된 민법(9조 2항)대로 후견을 받을 본인의 의사가 가장 중요하다고 여겼고, 청구인들이 기업 경영능력을 따진 것도 사유가 됐다”고 설명했다. 자식들이 A씨의 복리는 고려하지 않고 기업과 재산만 염두에 두고 후견 청구를 한 성격이 강했다는 뜻이다. A씨 자식들은 이에 불복해 항고한 것으로 알려졌다.

자식이 없는 90대 재력가의 재산을 싹쓸이할 목적으로 ‘양자’로 변신해 성년후견을 청구했다가 기각 당한 남성도 있다. 치매를 앓는 B씨의 조카인 60대 남성 C씨는 B씨의 형제 밑에 상속받을 자손들이 많자 양자로 등록, 순식간에 상속 1순위가 됐다. C씨는 이후 아파트 등 100억원이 훌쩍 넘는 B씨 재산 중 수십억원을 마음대로 사용했다. 지난 8월에는 B씨의 성년후견을 자청해 남은 재산마저 삼키려 하자 다른 조카들이 이를 막기 위해 공동 청구인 신청을 했다. 이후 법원은 C씨의 횡령 사실을 확인한 뒤, 다른 조카와 변호사를 후견인으로 선임했다.

친딸 후견인이라도, 엄마 재산서 결혼비용 쓰려면 법원 허가 받아야

남편을 먼저 떠나 보낸 뒤 중증 치매를 앓던 어머니 D(78)씨를 요양병원에 입원시킨 자녀 3명은 상속 문제로 툭하면 말다툼을 벌였다. B씨가 보유한 현금 4억원과 매달 받는 200만원 상당의 개인연금을 서로 관리하겠다고 주장한 것이다. 장남은 지난해 12월 “내가 후견인이 되겠다”며 법원에 성년후견을 청구했다. 가정법원의 가사조사관은 D씨가 입원한 병원과 자택 등 현장 조사를 나가 ‘누가 후견인에 적합할지’를 살폈고, 법원은 장남이 아닌 차남을 후견인으로 택했다. 자녀들 중 둘째 아들이 어머니를 더 보살폈다는 점이 인정돼 D씨의 신상보호를 맡긴 것이다. 하지만 자녀간 상속 분쟁으로 감정의 골이 깊은 걸 고려한 법원은 재산관리는 별도로 제3자인 법무사에게 맡겼다. 그러면서도 월 200만원 이상 예금 인출, 채무변제 담보대출, 부동산 처분, 변호사 선임 등은 법원의 허가를 받으라고 주문했다.

한국성년후견지원본부 관계자는 “후견인이 됐다고 해도 대리권 등 권한을 무한정 갖는 건 아니고, 중대한 항목들에 대해 법원에 사전 허가를 받아야 되는 일종의 ‘옵션’들이 들어가는 게 최근 추세”라고 설명했다. 과거 금치산제와 달리 법원이 피후견인의 의사나 복리를 고려해 후견인의 대리권이나 취소권을 탄력적으로 적용하고 있다는 얘기다. 실제 친족이라도 피후견인의 재산을 제 돈처럼 함부로 쓸 수 없다. 뇌출혈로 쓰러진 E씨의 친딸이자 후견인인 F씨는 어머니 재산 20억원에서 자신의 결혼비용 3,000만원을 쓰기 위해 청첩장은 물론, 예식비용 등을 법원에 내야 했다. F씨가 돈을 월 500만원 이상 쓰지 못하도록 제한이 걸려 있기 때문이다. 가정법원 관계자는 “피후견인의 재산 지출은 그 사람의 복리를 위해 쓰는 게 원칙”이라면서 “딸의 결혼에 그 정도의 돈은 줄 것이라는 엄마의 마음으로 지출을 허가했다”고 말했다.

재산 다 뺏긴 뒤 ‘사후약방문’후견 청구, 회수 어려울 수도

문제는 재산이 자식 등에 의해 이미 탕진되고 나서 뒤늦게 후견 청구가 되는 경우가 많다는 것이다. 2013년 뇌수술을 받은 G씨는 교회 지인 소개로 만난 여성 이모씨와 혼인신고를 올린 지 불과 6개월 만에 전 재산 160억원을 모두 날렸다. 속칭 ‘꽃뱀’인 이씨는 G씨의 정신이 온전치 못한 것을 노리고 그의 재산을 모두 자신에게 유증한다는 유언장을 쓰도록 했다. 거액을 가로챈 이씨는 이후 법원에 조정을 신청해 이혼하고 G씨를 집에 혼자 방치했다. 뒤늦게 이를 알게 된 G씨의 아들은 아버지에 대해 성년후견을 청구했다. 이처럼 이미 사달이 난 뒤라도 후견인이 민사소송으로 피해회복에 나설 수 있어 ‘사후약방문’식 후견이 무의미한 것은 아니다.

12억원대 건물을 보유하고 임대수입 월 600여만원을 벌던 H(72)씨는 치매를 앓아왔다. 남동생은 2012년 누나의 토지와 건물, 예금 등의 처분을 자신에게 위임하고, 임대수익 400만원을 자신에게 지급한다는 위임약정서와 유언장을 받아냈다. 평소 H씨를 살피던 양자는 2013년 소송을 통해 ‘후견인으로 선임된 변호사 동의 없이 H씨의 재산처분을 금지한다’는 결정을 받아냈다. 남동생은 이 같은 결정을 통보 받자 건물을 급매하고, 소유권 이전등기까지 마쳤다. 하지만 법원은 “약정서와 유언장은 H씨가 치매 증상이 상당히 진행될 때 작성돼 무효이며, 건물 매매도는 취소한다”고 주문했다.

이현곤 변호사는 “후견제도 악용의 피해를 줄이는 길은 재판부가 심리를 신속히 진행하고 임시후견인 지정을 빨리 하는 것”이라며 “재판부가 장애인과 치매노인 등을 보호해야 한다는 전제에서 접근할 필요가 있다”고 말했다.

손현성기자 hshs@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0