돌을 표적판 중앙에 보내기 위해

울퉁불퉁 표면 깎아내 방향 조절

마이크 차고 짝짝이 신발 신고

Hurry 줄인 ‘헐’ 가장 많이 외쳐

치열한 수싸움, 체력 소모도 상당

16세기 스코틀랜드 놀이서 시작

1998 나가노올림픽서 정식 종목

평창서 남녀 혼성 2인조 첫 선

“컬링을 왜 하죠?”

“그 질문 자체가 이상하지 않나? 축구나 야구, 농구를 하면 그렇게 묻지 않겠지? 그런데 왜 ‘컬링’이라고 하면 ‘그게 뭔데요?’ 십중팔구 그렇게 물어. 비질하는 흉내나 내 줘야 ‘아아’ 하고 아는 척하는 사람이 하나 둘 될까 말까지.”

-최상희의 장편소설 ‘그냥, 컬링‘ 중-

스코틀랜드 겨울 놀이가 스포츠로

컬링은 여전히 ‘생소한’ 종목이다.

하지만 2014년 소치 동계올림픽 때 여자대표팀이 비록 메달은 못 땄지만 미국, 러시아 등 상위 팀들을 격파하는 모습이 생생히 중계되며 깊은 인상을 남긴 덕에 전보다는 인지도가 높아졌다.

대한컬링경기연맹 홈페이지에 따르면 컬링은 16세기 중반 스코틀랜드의 추운 겨울 얼음 위에서 심심풀이로 돌을 던지던 것으로 시작됐다. 19세기 스코틀랜드인들이 세계 각지로 이주해 흩어지면서 크게 성행했다.

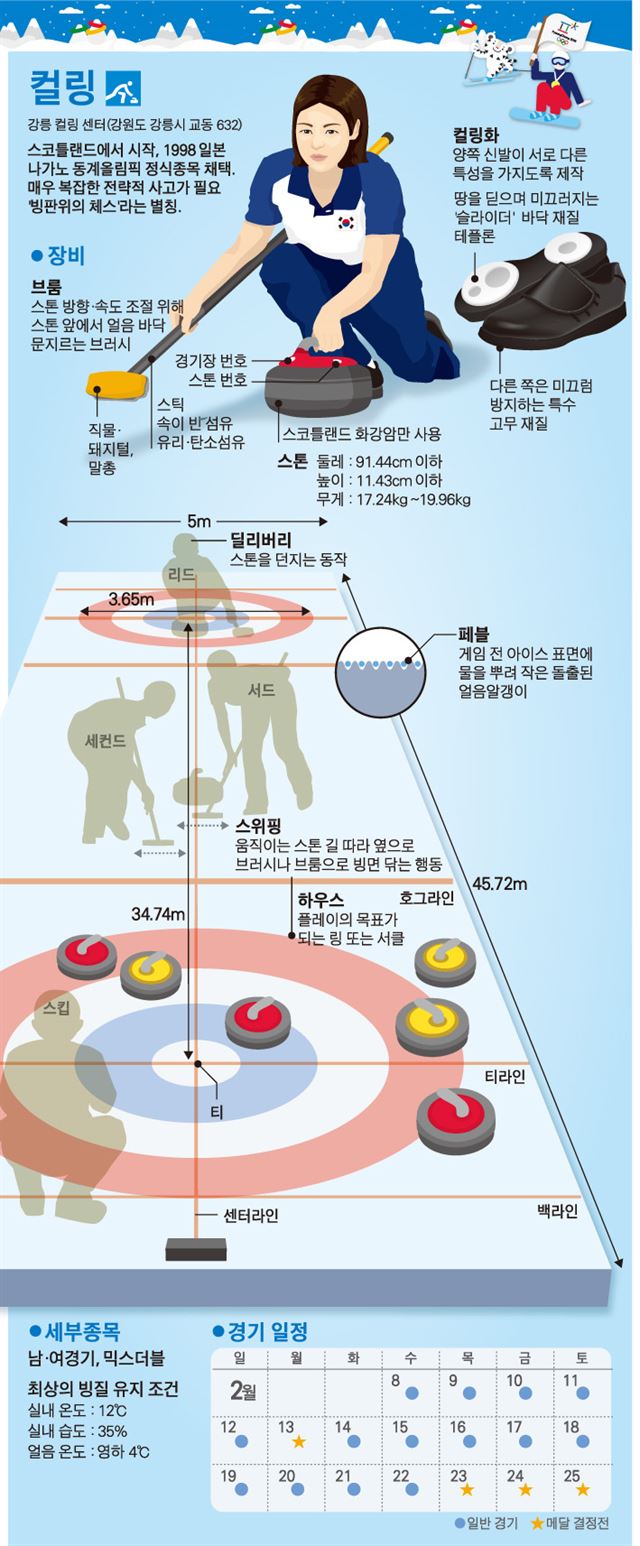

컬링은 빙판 위에 그려진 표적판(하우스) 중앙(버튼)에 약 20㎏ 무게의 돌(스톤)을 던지고, 어느 팀의 스톤이 버튼에 더 가까운지로 승부를 정하는 경기다. 팀 당 4명이고, 한 사람 당 두 번씩 총 8번을 던진다. 양 팀이 이렇게 번갈아 투구하는 걸 ‘1엔드(End)’라고 하며 10엔드를 치러 총 점수로 승리 팀을 가린다.

투구는 리드(Lead)-세컨드(Second)-서드(Third)-스킵(Skip)의 순이다. 팀의 주장격인 스킵은 투구할 때를 제외하고는 하우스 부근에서 작전 지시를 전담하며 나머지 3명이 돌아가며 브룸(브러시)으로 얼음 바닥을 닦는다. 이를 스위핑(Sweeping)이라 한다. 얼핏 ‘비질’처럼 보이는 스위핑이 컬링의 묘미다. 스톤은 단순히 직선 방향으로만 나가지 않는다. 컬링 빙판은 스피드스케이팅처럼 매끈하지 않다. 수 없이 많은 얼음 알갱이(페블ㆍPebbleㆍ자갈)가 붙어 있어 우둘투둘하다. 브룸으로 페블을 깎아내면 스톤은 더 빠르게 미끄러지거나 그 방향으로 휘어 하우스 중심에 더 가깝게 위치할 수 있다. 이런 빙판의 상태를 경기 시간 내내 똑같게 유지해야 하므로 얼음 기술자 사이에서 컬링은 가장 까다로운 종목으로 통한다.

선수들 가장 많이 외치는 말은 ‘헐’

치열한 작전과 심리전을 펼치는 컬링은 ‘빙판의 체스’라고도 불린다. 경기 중에도 멀리 떨어진 채 소리를 지르며 서로의 생각을 확인하기 때문에 팀원 간 단합과 소통이 중요하다. 컬링 선수들은 마이크를 차고 경기한다. 선수들의 대화 내용은 방송 중계로 다 들린다.

선수들이 가장 많이 외치는 말은 ‘서두르다’는 뜻의 영어 ‘Hurry’를 줄인 ‘헐’이다. 외국 선수들도 다 ‘헐’이라고 한다.

컬링을 보며 ‘저게 무슨 스포츠야’라고 하는 사람이 있지만 임명섭 남자대표팀 감독은 “스위핑 동작을 하면서 빙판 위에서 5∼10㎞ 이상 거리를 이동한다. 스위핑 동작은 체중을 다 실어서 해야 하므로 팔과 등의 근력이 중요하다. 평소에는 쓰지 않는 근육을 써서 피로도 많이 쌓인다”고 설명했다. 경기를 한 번 치르는데 보통 2시간30분에서 3시간이 걸리는데 올림픽 때는 보통 하루에 두 경기를 치러야 해 체력 소모가 상당하다.

올림픽용 스톤은 스코틀랜드 섬에서만 채굴한 화강암으로

컬링은 1998년 나가노 동계올림픽에서 정식 종목이 됐다. 2014년 소치 대회까지는 남녀 4인제만 하다가 이번 평창올림픽부터 처음 믹스더블(남녀 혼성 2인조)이 채택됐다. 믹스더블은 매 엔드마다 각 팀이 5개씩 스톤을 던지고 10엔드가 아닌 8엔드다. 총 경기 시간도 2시간 이내로 더 짧다.

올림픽에서 사용되는 컬링 스톤은 스코틀랜드 케이사가 독점 공급하는데 모두 같은 섬에서 채굴된 화강암이다.

케이사는 1851년부터 스코틀랜드 에일서 크레이그 섬에서 채굴한 화강암으로 스톤을 제작하고 있다. 이 섬은 현재 철새보호구역으로 자연보호를 위해 10여 년에 한 번씩만 스톤 1만여 개를 제작할 수 있는 화강암을 채굴할 수 있다. 섬에서 생산되는 암석은 수분흡수율이 매우 낮아 얼음을 녹이는 속도가 다른 화강암에 비해 느리다. 이곳에서 생산되는 스톤의 양이 지극히 제한적이기 때문에 올림픽 등 주요 국제 대회가 아닌 경우에는 웨일스와 캐나다산이 쓰인다.

컬링화는 ‘짝짝이’다. 한 쪽 밑창은 스케이트처럼 잘 미끄러지는 테플론 재질이고 반대는 미끄럼을 방지하는 고무 재질이다.

윤태석 기자 sportic@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0