초고속·초연결과 더불어 5세대(5G)의 가장 큰 특징은 바로 ‘초저지연’이다. 간단히 말해 명령과 응답 사이 걸리는 시간차가 거의 없는 상태를 말한다. 이를 현실화하기 위해 필요한 주요 기술이 데이터가 발생하는 곳과 가까운 가장자리(엣지)에서 명령을 신속하게 처리하는 ‘모바일 엣지 컴퓨팅(MEC)’이다.

아직 ‘5G MEC를 어떻게 구현할 것인가’에 관한 통일된 규격은 정해지지 않았다. 핵심 기반 기술이 주인 없는 ‘무주공산’으로 남아있는 셈이다. 초저지연이 받쳐줘야 자율주행이나 스마트팩토리 등 진정한 5G 산업 혁신이 가능하다는 측면에서 국내 통신업계에서도 5G MEC 기술 주도권 선점 경쟁이 치열하게 펼쳐지고 있다.

22일 이동통신 업계에 따르면 SK텔레콤과 KT는 아직 논의 단계인 5G MEC 국제표준에 자사 기술이 반영되도록 적극적으로 기술 규약을 제안하고 있다.

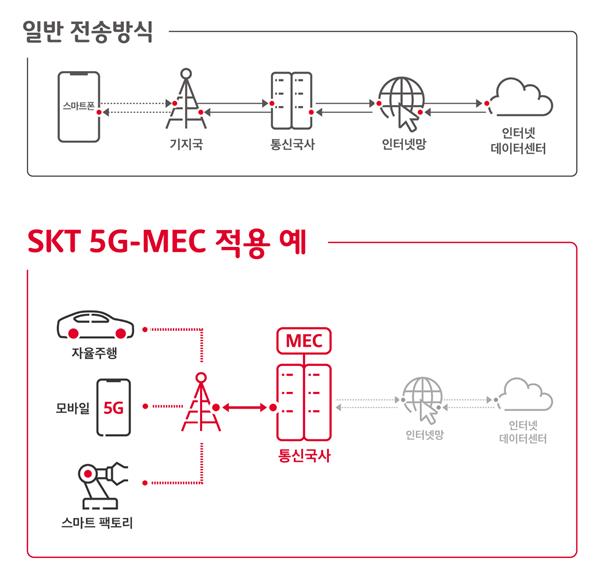

MEC는 데이터가 오가야 하는 물리적 거리를 줄여주는 기술이다. 현재 전국에서 발생하는 데이터 트래픽은 핵심 서버가 있는 수도권의 중앙통신센터로 전송된 이후 이용자에게 다시 되돌아가면서 명령을 수행한다. 음악재생 정도의 간단한 명령은 순식간에 이뤄지지만 자율주행차라면 치명적인 지연이 발생할 수 있다. 먼 중앙 서버까지 갈 필요 없이 데이터가 발생한 곳과 가까이에서 신속히 처리하는 게 MEC다. 업계에선 ‘데이터 지름길’로 불린다.

하지만 단순히 서버를 쪼개 여러 곳에 분산시킨다고 끝나는 일이 아니다. 빠른 처리가 필요한 명령을 골라내 수행하는 ‘컴퓨팅’ 능력이 수반돼야 하기에 5G MEC에서 요구된 데이터 처리 속도 등 성능을 국제표준으로 제정해야 한다.

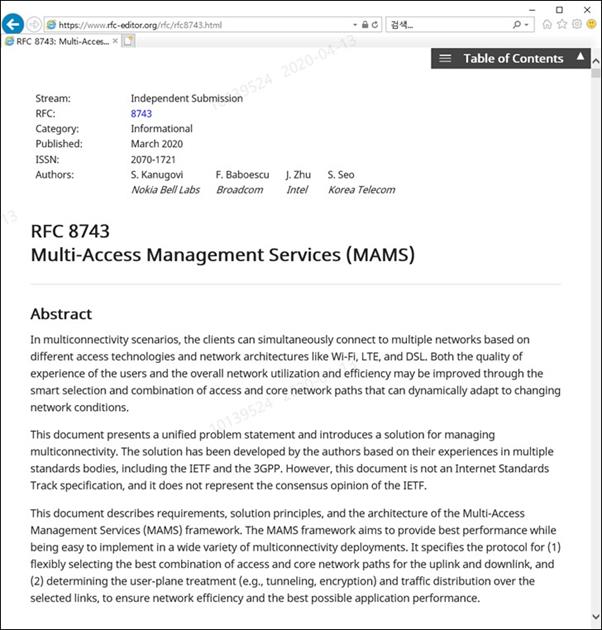

이 국제표준에 최근 SK텔레콤과 KT가 각각 관련 기술을 제안, 후보군으로 채택돼 연구가 진행되고 있다. SK텔레콤은 서로 다른 지역이나 통신사의 5G MEC라도 연동되도록 하는 기술을, KT는 롱텀에볼루션(LTE), 근거리무선통신(와이파이) 등 5G가 아닌 네트워크로 접속하더라도 각 접속별 최단 거리를 찾아주는 기술 등을 제안해 국제 협의체들이 표준 정립을 논의 중이다.

통신업계 관계자는 “5G MEC 국제표준 자체를 위한 연구만 하는 게 아니라 이 기술을 활용해 만들 수 있는 차세대 기술도 함께 연구를 진행한다”며 “국제표준을 손에 넣으면 차세대 기술에서도 앞서갈 수 있기 때문에 버라이즌, KDDI, 차이나유니콤 등 각국 통신사들도 SK텔레콤, KT와 각각 공동 연구체를 구성해 뛰어들고 있다”고 전했다.

맹하경 기자 hkm07@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0