[폭력을 먹고 자란 스포츠]

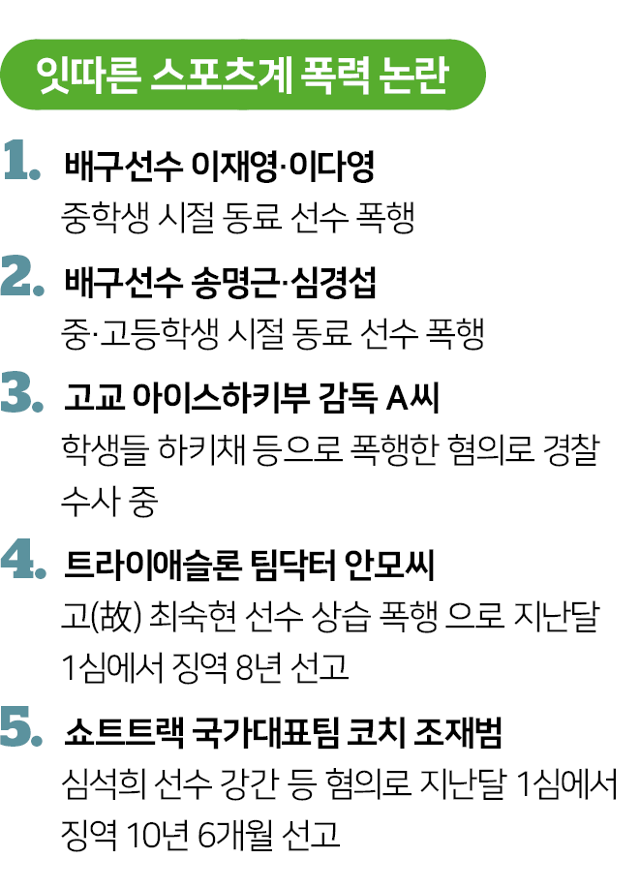

'권력→폭력→침묵' 스포츠계 폭력의 재생산 구조

지난해 7월 서울 여의도 국회에서 열린 고(故) 최숙현 선수 사망 관련 문화체육관광위원회 전체회의에 참석한 당시 경주시청 트라이애슬론 직장 운동부 김규봉(왼쪽) 감독과 폭행 의혹을 받은 장윤정(가운데) 선수가 답변하고 있다. 오대근 기자

"결국은 피해 입은 선수가 팀을 옮기고, 고스란히 피해를 떠안게 됩니다."

학교 스포츠계에서 폭력은 지도자는 물론 학년이 높은 선배, 실력이 뛰어난 주전급 선수의 권력을 바탕으로 후배 또는 비주전급 선수에게 재생산된다. 주로 '기강 해이' '성적 부진' 등의 이유를 들어 팀을 위한 것이란 명목으로 자행된다. 권력과 명분이 뚜렷한 탓에 피해자들은 "저항하기 어렵다"고 한다. 불미스런 일이 외부로 드러나면, 팀이 해체될 수도 있어 침묵이 종용된다.

권력이 만든 폭력...가스라이팅에 반박도 불가

팀내 권력자는 지도자부터 선배, 실력 좋은 주축선수 등 다양하다. 경기도 한 중학교 야구팀에서 과거 학교폭력을 당한 조모(20)씨는 본보에 1개월의 해외 전지훈련 기간 동안 동료 선수들에게 폭행 당한 사실을 털어놨다. 수시로 감금한 채 때리거나 추행하는 것은 기본이고, 식사를 30초 안에 하라고 강요하거나 밥에 젖은 휴지를 넣어 못 먹게 하는 등 괴롭히는 방식은 다양했다. 야구부 내에서도 실력이 뛰어나 주전으로 뛰는 선수들이 폭행에 가담했다.

조씨의 어머니는 지도자 태도가 학생들에게 영향을 미친 것이라 봤다. 그는 "감독이 아들을 무시하고 때리니까 애들까지 따라했다. 폭력이 폭력으로 내려오는 것"이라고 했다. 피해를 밝히면 '못 견디는 게 아니라 나약한 것'이란 비난이 돌아왔다. 조씨 모친은 "폭행에 머리가 깨진 피해자들도 있었지만 '운동을 계속 시키고 싶다'며 공론화를 꺼려했다"고 회상했다. 조씨는 폭력 피해를 고발한 뒤 결국 좋아했던 야구를 그만둬야 했다.

권력에 따라 폭력이 정당화되는 것을 본 아이들은 문제의식 없이 가해자가 되기 쉽다. 박모(30)씨는 "하루하루가 공포였다"며 중학교 축구부 선수 시절에 대해 입을 열었다. 감독뿐 아니라 선배들 폭력까지 온몸으로 받아내야 했기 때문이다. 박씨는 "선배들이 스파이크가 달린 축구화로 머리를 때려 피를 흘리거나, 샌드백처럼 세워두고 뒤돌려차기로 때려서 얼굴이 곤죽이 된 후배들도 있었다"며 "감독을 따라 선배가 후배를 때리고, 그것이 전통처럼 이어졌다"고 말했다. 박씨는 고교 때 축구를 그만두고 지금은 평범한 회사원으로 일하고 있다.

여자 프로배구 흥국생명 소속 이재영·이다영. 연합뉴스

배구계의 이재영·이다영(25·흥국생명), 송명근(28)·심경섭(30·이상 OK금융그룹), 그리고 은퇴한 배홍희(30)에 대한 폭로에서도 학교 스포츠 폭력의 잔혹성은 여실히 드러난다. 주된 명목은 기강 해이나 규칙 미준수다. 폭행 원인이 피해자에게 있다고 주지시키는 것이다.

이재영·이다영의 학교폭력 피해자들은 폭로글을 통해 "툭하면 돈을 걷고 집합시켜 욕설·폭행을 하는가 하면, 빨래·옷정리부터 마사지까지 시켰다"고 증언했다. 거절하면 칼로 협박하고, '운동할 때 기합을 안 넣는다'며 팀원 전체를 폭행하기도 했다. 특히 이들의 모친이 배구계에 영향력이 큰 김경희 전 국가대표 선수라서, 모친의 후광이 권력으로 작용했을 것이란 분석도 나온다.

송명근·심경섭·배홍희에게 당했다는 피해자 역시 폭로글을 통해 운동시간에 1분만 지각해도 창고에 가둔 채 물건을 집어던지는 등 폭행이 있었다고 밝혔다. 특히 고교 1학년 때는 선배가 노래를 강요한 것에 난색을 표하자 급소를 가격당해 고환 봉합수술까지 받았으나, 가해자들은 이를 놀림거리로 삼았다고 했다.

폭로 하면 돌아오는 건 '팀 해체'...비밀유지만이 살길

그래픽=김대훈 기자

피해자가 입 열기를 꺼리는 이유는 권력에 대한 두려움과 더불어, 계속 운동을 하고 싶다는 열망 때문이다. 팀을 이끄는 감독, 경기력이 뛰어난 선수가 폭력 문제로 축출되면 팀이 흔들리고 성적이 떨어질 가능성이 높기 때문이다. 또 내부고발자로 낙인찍히면 눈총을 받아, 결국 피해자가 팀을 옮기거나 운동을 접어야 할 수도 있다. 이런 악순환 구조 속에서 피해자들은 '고통을 호소하면 안 된다'는 암묵적 룰에 지배당한다.

이재영·이다영의 학교폭력 피해자들도 같은 이유로 속앓이를 했다. 폭로글에서 피해자들은 "단지 배구를 하고 싶어 견뎠는데 지속되는 폭력에 결국 1년 반만에 옆 산을 통해 도망쳤다"며 "매일 집합해 욕 듣고 무시 당하면서도 부모님을 실망시키기 싫어 참았다"고 했다. 송명근·심경섭·배홍희에게 당했다는 피해자도 "맞는 게 일상이었지만 배구선수가 되고 싶어 보상을 요구하지 않고 이슈를 만들지 않았다. 감독조차 사건을 덮으려 '조용히 넘어가자'고 사정했다"고 떠올렸다.

이들의 속앓이는 학습된 결과다. 그간 체육계는 팀내에서 불미스러운 일이 발생하면, 가해자 축출보다는 팀 해체로 가닥을 잡아왔다. 트라이애슬론 국가대표 출신 고(故) 최숙현 선수가 속했던 경주시청은 팀내 가혹행위 보도에 팀 해체부터 검토했다. 현재 경주시체육회 트라이애슬론 여자팀은 사실상 소멸된 상태다. 체육회 관계자는 "남은 선수들은 이적과 은퇴를 택했는데 팀 이미지가 훼손돼 선수 영입이 어렵다"고 말했다.

"때려도 괜찮아" 학습한 아이들, 그대로 어른이 된다

고 최숙현 선수의 부친 최영희 씨가 지난해 7월 국회 소통관에서 '최숙현법' 인 국민체육진흥법 개정안 발의 기자회견에서 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

폭력의 정당화 과정을 학습한 아이들은 어른이 돼서도 이를 되풀이하는 경우가 많다. 최 선수에게 가혹행위를 한 주장 장윤정(33)씨 사례가 대표적이다. 같은 중·고교를 다녀 장씨를 학창시절부터 지켜봤다는 전직 트라이애슬론 선수 이모(30)씨는 "장씨는 어린시절 수영선수일 때부터 후배들을 괴롭혔고, 특히 시기·질투가 강했다"며 "학교에서 운동하던 때의 모습이 결국 그대로 나타난 것"이라고 설명했다.

당시 감독을 비롯한 어른들은 장씨의 행실을 알면서도 묵인했다. 장씨는 아시안게임에서 한국 최초로 트라이애슬론 메달을 딸 정도로 실력이 뛰어났다. 선수의 성적이 곧 자신의 실적이 되는 현실에서 감독으로서도 굳이 장씨의 폭력을 공론화할 필요가 적었을 수 있다. 이씨는 "선수가 잘하면 감독이 인정받으니 지도자들은 장씨를 챙겼고, 장씨는 감독 뒤에 숨어 다른 선수들을 이간질했다"고 말했다.

폭력이 정당화되는 관행은 생각보다 더 만연해있다. 교육부는 최 선수 사망을 계기로 지난해 7월 17개 시도교육청과 함께 초·중·고 학생선수 5만5,425명을 전수조사했다. 이중 680명이 폭력피해를 당했다고 답했고, 가해자는 519명으로 파악됐다. 가해자는 크게 학생선수(338명)와 체육지도자(155명)였다. 하지만 세상에 알려진 폭력 피해는 여전히 미미하다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0