탁자ㆍ간이의자 등 독서공간 늘며

상품 진열공간ㆍ판매 도미노 감소

손때 묻은 책 반품 피해 주장

서점 측은 “독서인구 늘어 긍정적”

견본 책 별도 구매 대안 제시도

“광화문 교보문고에 들를 때마다 몹시 뿔이 난다.”

7일 출판사 대표 A씨가 페이스북 계정에 올린 300자짜리 짧은 글이 며칠째 사람들의 입에 오르내리고 있다. 순식간에 ‘좋아요’가 1,300개 이상 달렸고, 댓글도 줄을 잇는다. 어떤 사연일까.

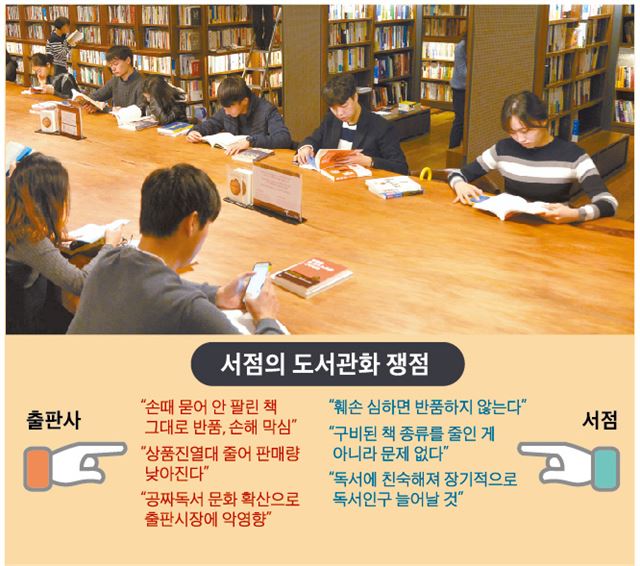

그를 ‘뿔 나게’ 한 건 몇 년 새 눈에 띄게 늘어난 대형서점 내부의 독서공간들. 서점들은 고객의 ‘독서편의’를 위해 대형테이블부터 간이의자 등을 앞다퉈 마련하고 있다. 14일 서울 종로구 소재 대형서점 3곳을 둘러보니 서점이 마련한 독서공간은 물론, 통로 사이사이까지 독서삼매경에 빠진 사람들로 가득했다. 대학생 김모(26)씨는 “사고 싶은 책을 다 살 수 없는 형편이라 종종 서점에서 책을 본다”고, 주부 최모(33)씨는 “유치원생 아들에게 독서습관을 들이기 위해 일부러 들러 책을 보여준다”고 했다.

A씨는 “서점에 비치된 책들은 출판사가 ‘팔기 위해’ 가져다 둔 것이지 ‘읽고 가라’고 둔 책이 아니다”고 강조했다. 무엇보다 “고객 손때가 묻어 책이 더러워지면 서점은 손해 한 푼 없이 반품한다”는 게 문제. “대형서점은 남의 책으로 생색내면서 독자 서비스를 베푸는 양 하지 말라”는 출판사 대표로서의 울분도 고스란히 글에 담겨있었다.

출판사들은 대체로 동조하는 분위기다. 위탁판매로 서점과 거래하는 출판사 입장에선 고객 손때가 묻어 팔리지 않은 책들이 그대로 돌아오는 게 달갑지 않은 게 당연지사. 무엇보다 독서공간을 늘리면서 상품을 진열할 수 있는 공간이 줄어든 것도 문제다. 실제로 2015년 광화문 교보문고에 최대 100인이 이용할 수 있는 독서테이블이 설치되며 약 5만권의 책이 매장에서 사라졌다. 책이 ‘발견’될 확률이 줄어듦으로써 판매도 자연히 낮아졌다는 것이다. 더구나 “‘공짜로 책을 볼 수 있다’는 분위기가 형성되는 것도 위험하다”는 게 출판업계 공통된 생각이다.

대형서점 입장에서도 억울한 부분이 없지 않다. “독서공간 마련 전후로 출판사 피해가 심각해졌다고 보기는 어렵다”는 것. 더구나 손님이 이용하는 과정에서 책이 심하게 망가졌을 경우 ‘견본’ 스티커를 붙여 서점에 비치하는 등 나름의 대안도 가지고 있는 만큼 “출판사에게 피해를 고스란히 떠넘기고 있다”는 지적엔 동의하기 어렵다. 또 상당수 고객이 책을 읽으러 왔다가 구매하기도 하고, 서점이 문화공간으로 변화함으로써 장기적으로는 독서인구가 늘어날 수 있기 때문에 출판업계에 긍정적인 영향을 줄 거란 분석도 하고 있다.

양측 입장이 첨예하게 갈리는 가운데 고객 의견도 분분하다. “훑어보고 구매여부 결정할 수 있으니 독자, 서점, 출판사 모두에게 좋은 것 같다”며 독서공간 마련에 환영하기도 하지만, “손때 묻은 책을 누가 사겠냐”는 부정적 시선도 만만치 않다. “대형서점이 유리한 위치에 있는 만큼 샘플용 책을 따로 구매해 출판사 피해 최소화에 앞장서야 한다”는 대안도 나온다.

늘어난 독서공간으로 책 판매가 늘거나 줄었다거나, 혹은 출판사 피해가 커지거나 변화가 없다는 것을 입증할 만한 데이터는 아직 없다. 다만 자조 섞인 목소리만이 불황인 시장에서 울려 퍼질 뿐이다. “이 모든 일은 책 안 읽는 사회에서, 책이 너무 안 팔려서 일어나는 일들 아니냐”고.

신은별 기자 ebshin@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0