“금속활자본 ‘직지’에 대해 누가 제일 잘 알까요? 10년 전엔 초등학교 5학년이었고, 지금은 중학교 1학년들입니다”

얼마 전 직지세계화 사업을 취재하던 기자에게 직지문화연구원 관계자 A가 툭 던진 말이다. 순간 뜬금없다고 여겼는데, 설명을 들어보니 고개가 끄덕여졌다.

직지는 유네스코 세계기록유산 등재 이듬해인 2002년 초등학교 5학년 국어교과서에 상세히 소개됐다. 그러다 교육과정이 변경된 10년 전 초등교과서에서 사라진 뒤 중학교 1학년 기술·가정 책에 수록됐다. 직지를 교과서로 배운 학생이 잘 아는 건 당연한 일. A는 직지에 대한 우리 국민들의 무관심을 꼬집은 거였다.

“말로는 찬란한 세계 문화유산이라 떠들면서도 그것의 가치나 내용을 제대로 아는 사람이 없어요. 도통 관심이 없고 배우려 하지도 않아요”

금속활자는 인류 문명사에서 최고 발명품으로 꼽힌다. 금속활자로 빠르게 대량 인쇄된 책은 새로운 지식과 기술을 많은 이들이 공유할 수 있게 했다. 지식 축적도 손쉬워지며 인류 문명은 급속도로 발전했다. 타임지는 금속활자를 ‘지난 1,000년 세계 최고 발명’으로 선정했다. 유네스코는 “중세적 사고에서 근대적 사고로의 변환을 이끌었다”고 평하기도 했다.

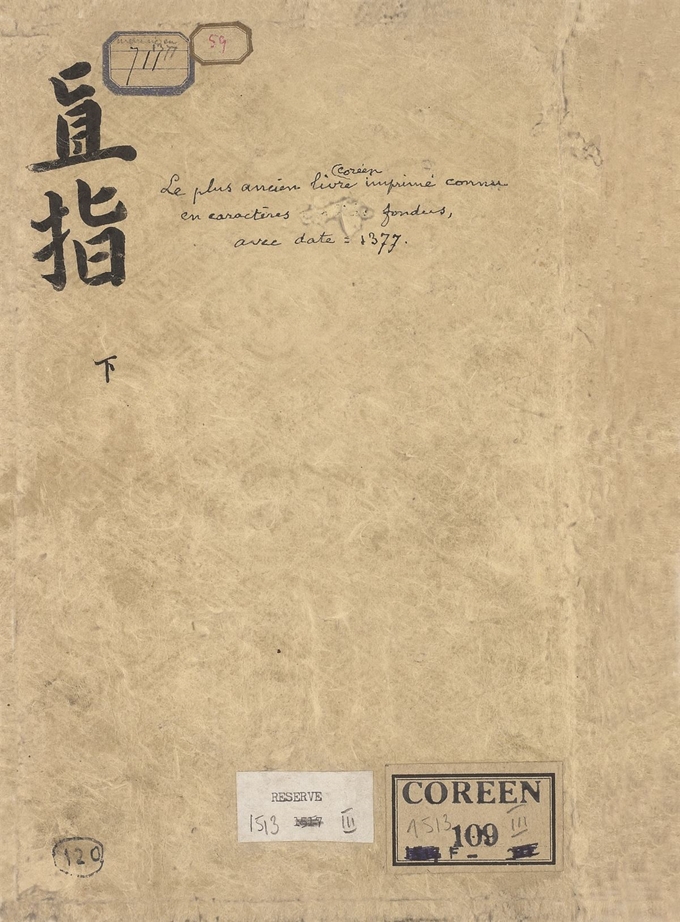

금속활자본 직지(直指)는 이런 금속활자의 종주국이 한국임을 방증하는 귀중한 유산이다. 금속활자로 찍은 인쇄물 중 현재까지 전하는 가장 오래된 책이기 때문이다. 서양이 자랑하는 구텐베르크 금속활자본 ‘42행 성서’보다 78년 앞서 간행된 이 책은 한국인에게 문화 민족이란 자부심을 한껏 부풀리게 하는 존재다.

그런데도 이 소중한 유산을 제대로 몰라 잘못된 상식이 난무하고 잘못 쓰는 일이 허다한 게 현실이다.

흔히 ‘직지심경(直指心經)’ ‘직지심체요절(直指心體要節)’로 불리는 명칭부터가 문제다. 청주고인쇄박물관과 고서적 전문가 등에 따르면 직지심경은 불교 경전으로 오인될 수 있어 적절한 명칭이 못 된다. 직지는 저자인 백운화상이 큰 스님들의 가르침과 대화, 편지 중에서 참선에 도움이 될 내용을 골라 엮은 ’요절(要節)’로, 불경이 아니다. 직지심경으로 잘못 알려진 것은 후대에 누군가 책을 빨리 찾으려 임의로 적어놓은 것을 책 제목으로 오인했기 때문이다.

직지심체요절도 옳은 명칭이 아니다. 백운화상이 중국에 있던 불조직지심체요절이란 책을 기초로 직지를 편찬한 만큼, 중국 책과 혼동되는 문제가 발생한다.

그래서 직지는 책 첫 머리(권수제·卷首題)에 있는 ‘백운화상초록불조직지심체요절(白雲和尙抄錄佛祖直指心體要節)’이나, 책 접힌 부분(판심제·版心題)에 적힌 ‘직지(直指)’로 불러야 정확하다.

프랑스 국립도서관에 소장된 직지를 약탈 문화재로 보는 시각도 문제가 있다. 직지는 구한말 프랑스 공사인 플랑시가 구매했다는 것이 정설이다. 친한파인 그가 우리 고서를 다량 수집한 기록이 있는 것으로 미뤄 약탈 주장은 논리적 근거가 떨어진다. 때문에 직지 반환을 요구할 근거도 없다.

아주 단순한 오해도 있다. 직지를 언급할 때 ‘최초’를 강조하기도 하는데, 그건 무지에서 비롯된 얘기다. 직지보다 100년 이상 앞선 13세기에도 금속활자로 책을 찍었다. 그 책이 존재하지 않을 뿐이다. 직지에 반드시 ‘현존하는’이란 수식어가 붙어야 하는 이유다.

직지에 담긴 문명사적·정신사적 가치를 재조명하는 것도 시급하다. 도올 김용옥은 최근 직지 특강에서 “단순히 최고(最古)를 자랑하기보다 직지에 투영된 높은 정신과 사상, 후세에 전하는 메시지를 이해하는 것이 중요하다”고 했다.

때 마침 직지를 주제로 한 세계인의 축제(2018직지코리아국제페스티벌·10월 1~21일)가 직지의 고장인 청주에서 열린다. 직지를 다채로운 조형과 공예, 학술, 공연으로 풀어낸 축제장을 찾아 진정한 직지를 만나보는 건 어떨까.

한덕동 대전취재본부 부장

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0