장례는 현지에서 수목장으로

허수경 시인이 암 투병 끝에 3일 별세했다. 향년 54세.

등단 5년 만인 1992년 독일로 떠난 고인은 독일에서 눈을 감았다. 장례를 독일에서 수목장으로 치르니, 육신은 고국에 영영 들르지 못하게 됐다. 고인은 문단의 큰언니, 큰누나였다. 문인들은 그의 사람됨을, 시 세계를 흠모했다. 독자들은 처연하고 때로 도발적이나 끝내 따뜻한 그의 시에 위로 받았다.

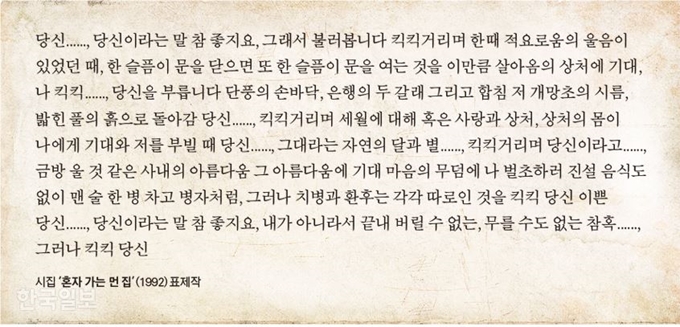

고인은 1964년 경남 진주에서 태어났다. 경상대 국문학과를 졸업하고 방송작가로 일하다 1987년 등단했다. 첫 시집 ‘슬픔만한 거름이 어디 있으랴’(1988)로 문단을 흔들었다. 두 번째 시집 ‘혼자 가는 먼 집’(1992)을 내고 훌쩍 독일로 갔다. 뮌스터대학에서 근대근동고고학 석∙박사 학위를 받고 지도교수인 독일인과 결혼해 정착했다. 왜 고고학이었을까. “시인으로서의 삶을 단련시키는 과정과 통하는 것이다. 계속해서 시를 쓰는 것이 나에게 주어진 길이다.”(2011년 한국일보 인터뷰) 고고학은 고인의 시 세계를 확장시켰다. 쓸쓸한 마음으로 문명의 시원과 현대 문명의 그늘을 들여다 보는 화자가 되곤 했다. ‘내 영혼은 오래 되었으나’(2001), ‘청동의 시간 감자의 시간’(2005), ‘빌어먹을, 차가운 심장’(2011), ‘누구도 기억하지 않는 역에서’(2016) 등 시집 네 권을 더 냈다.

“애초 공부를 한 건 문학으로 다시 오기 위해서였다”는 말처럼, 고인은 마지막 순간까지 뜨거운 문인으로 살았다. 죽음을 받아들인 그는 올 2월 시인인 김민정 난다출판사 대표에게 그간 낸 책들을 곱게 만져 다시 빛을 쏘여 달라고 부탁했다. 산문집 '길모퉁이의 중국식당'(2003)의 개정판 '그대는 할말을 어디에 두고 왔는가'가 8월에 나왔다. “불안하고, 초초하고, 황홀하고, 외로운, 이 나비 같은 시간들. 그리움은 네가 나보다 내 안에 더 많아질 때 진정 아름다워진다. 이 책은 그 아름다움을 닮으려 한 기록이다”고 고인은 개정판 서문에 썼다. 다른 책들도 유품처럼, 유언처럼 곧 세상에 나온다.

고인은 병세가 악화한 뒤로 목소리를 잃었다고 한다. “사는 힘도 힘이지만 죽음으로 가는 힘도 힘인 것을.”(‘길모퉁이의 중국식당’) 고인은 마지막 힘을 내, 할 말을 두고 온 어딘가로 훌쩍 다시 떠났다. “영원히 역에 서 있을 것 같은 나날이었다. 그러나 언제나 기차는 왔고 나는 역을 떠났다. 다음 역을 향하여.”(‘누구도 기억하지 않는 역에서’)

최문선 기자 moonsun@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0