2013년 무렵 ‘핫플’로 떴지만 지금은 손님 뚝, 공실 넘쳐나

임대료에 쫓겨난 정체성… 기존 점주들 떠나고 특색 잃어

국군재정관리단(옛 육군중앙경리단)에서 언덕 꼭대기의 필리핀 대사관까지 이어지는 약 900m 언덕길과 사이사이 골목길들. 서울 용산구 이태원동에 위치한 경리단길은 신생 골목상권의 대명사다. 서울 마포구 망원동의 ‘망리단길’과 송파구의 ‘송리단길’, 경북 경주시 ‘황리단길’, 부산 해운대구 ‘해리단길’ 등 몇 해전부터 전국에서 떠오르는 신흥 상권 모두가 경리단길에서 이름을 따왔다.

그러나 정작 ‘원조’ 경리단길의 분위기는 심상치 않다. 메인 대로변 상가조차 불이 꺼져 있고 사람들의 발길이 뚝 끊긴 가게에는 상인들의 한숨만 깊다. 2013~14년 무렵부터 개성 넘치고 이국적인 분위기의 가게들, 특히 당시로선 드물던 수제맥줏집들이 자리잡으며 ‘핫플레이스’로 부상한 것이 불과 몇 년 전이다. 외지 손님이 몰려들고 임대료가 치솟으면서 처음엔 슈퍼마켓, 세탁소, 과일가게 등 동네 주민들을 상대로 오래 장사해온 이들, 그 다음엔 상권 형성에 기여한 점주들이 가겟세를 감당하지 못해 젠트리피케이션(원주민 이탈) 논쟁을 촉발한 뜨거운 골목이기도 했다.

수많은 아류를 탄생시키며 침체된 구도심 상권의 부흥 모델로 주목 받았던 경리단길의 짧은 흥망사에는 사회관계망서비스(SNS) 보편화로 진폭은 커지고 주기는 짧아진 유행의 변화 양상, 상권 쇠락에 아랑곳없이 과도한 임대료 책정, 젠트리피케이션과 동반된 지역 정체성 상실 등이 복합적으로 작용하고 있다. 부박한 유행에 기반한 일회적 상권 형성과 이후 기약없이 심화되는 지역경제 쇠퇴가 맞물리는 악순환을 막기 위한 고민이 필요한 시점이란 지적이 나온다.

◇손님 발길 뚝 끊긴 경리단길

지난 2일 찾은 경리단길은 인적 드문 거리에 페인트칠마저 벗겨진 폐점 상가로 을씨년스러운 느낌마저 들었다. 빈 점포는 경리단길 초입인 국군재정관리단 정문부터 쉽게 찾아볼 수 있었다. 한 상가건물은 1층 가게 6곳이 모두 비었다. 한때 이탈리안 음식과 수제맥주를 팔았던 레스토랑 문 앞엔 부서진 자재들이 뒹굴고 있었고 내부에는 부러진 테이블이 방치돼 있었다. 간판을 떼낸 흔적이 고스란히 남은 카페 바닥엔 먼지가 잔뜩 쌓여있었다. 바로 옆 가게는 옛 브런치 가게의 이름이 새겨진 차광막과 뽑기방(인형뽑기 전문점) 간판이 함께 있어 짧은 시간에 주인이 바뀌었음을 짐작케 했다.

언덕길을 따라 올라가면 3~4층이 통째로 빈 채로 1년째 방치된 건물들도 어렵잖게 찾아볼 수 있다. 한집 건너 한집 꼴로 ‘임대 문의’라는 게시물이 붙어 있었다. 오전 10시부터 문을 연다는 빵집은 정오가 넘어도 문을 열지 않았고, 가정집을 개조해 만든 고급스러운 카페들도 사실상 ‘개점휴업’ 상태였다.

주민들과 중국 관광객만 드문드문 눈에 띄었다. 그나마 문을 연 식당 역시 손님이 뜸하긴 마찬가지였다. 낮 12시30분 점심시간임에도 불구하고 브런치를 파는 식당에는 고작 한 테이블만 차 있었다. 가게 직원은 “그래도 작년까진 관광객도 찾아오고 손님이 많으면 대기도 받았지만 이젠 주말에도 한산하다”고 말했다. 10평 남짓 카페를 운영하는 박모(36)씨는 “누가 빈 점포들만 죽 늘어선 곳에 오고 싶겠냐”며 “지금 이곳은 스타벅스가 들어와도 사람이 없어서 망할 것 같다”고 한숨을 쉬었다.

◇빈 상가 늘어도 콧대 높은 임대료

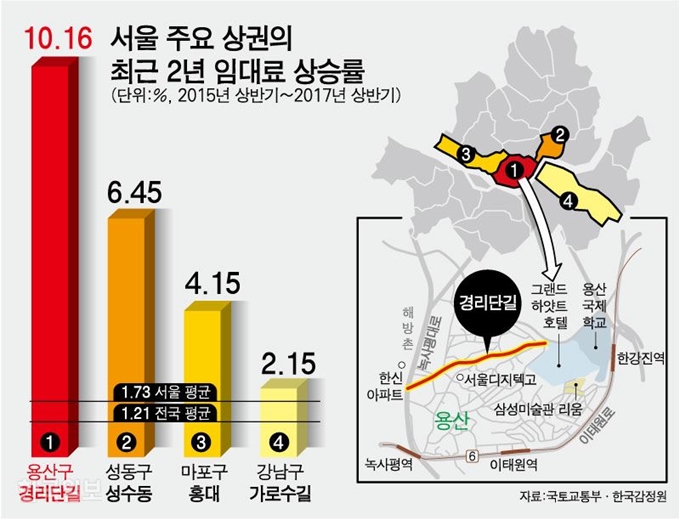

현지 상인들과 전문가들은 경리단길 쇠락의 최대 원인으로 턱없이 높아진 임대료를 꼽는다. 방문객이 늘어난 5, 6년 전부터 상가 주인들은 점차 임대료를 올렸다. 한국감정원이 2015년 상반기부터 2017년 상반기까지 2년간 서울 주요 지역의 임대료를 분석한 결과 경리단길 상승률이 10.16%로 가장 높았다. 같은 기간 전국 평균(1.21%)은 물론 서울 평균(1.74%)보다도 6배 높다. 일각에선는 이곳 임대료가 최근 4년간 40% 올랐다는 주장도 나온다. 결국 경리단길을 키웠던 상인들이 비싼 임대료를 감당하지 못해 하나둘 골목을 떠나는 젠트리피케이션 현상이 벌어졌다.

지역 상인들은 상권이 침체됐는데도 건물주들이 여전히 높은 임대료를 책정해 상황을 악화시킨다고 지적한다. 실제 경리단길 내 A공인중개업소에 따르면 경리단길 대로변 1층에 위치한 전용면적 42㎡(약 13평) 상가는 보증금 4,000만원, 월세 250만원에 임대됐다. 경리단길 인기가 한창이던 지난해 1월 상가정보연구소가 인근 중개업소 시세를 토대로 분석한 보고서를 보면 당시 대로변 전용면적 33㎡(1층 기준) 임대료가 보증금 3,000만~4,000만원, 월세 250만~400만원, 권리금 5,000만~1억원 안팎이었는데 그와 큰 차이가 없다. 그새 영업난에 문을 닫는 상가들이 많아져 예전만큼의 매력을 유지할 수 없게 됐는데도 여전히 콧대가 높은 셈이다.

그나마 달라진 점이 있다면 권리금이 사라졌다는 것이다. 실제 공인중개업소 벽에 붙어있는 매물 안내문 대부분은 ‘무권리금’을 강조했다. A중개업소 관계자는 “2, 3년 전만 하더라도 권리금이 1억원을 훌쩍 넘어도 서로 들어오겠다고 경쟁했는데 지금은 권리금이 없어도 들어오긴커녕 문의하는 사람조차 없다”고 말했다. 경리단길에서 찻집을 운영하는 이모(35)씨는 “한 번 오른 임대료는 잘 내려가지 않는 데다, 지금은 들어올 때 준 권리금 8,000만원마저 받기 어려워서 장사를 접지 못하고 버티고 있다”고 토로했다.

◇비교우위의 ‘상권 정체성’ 개발해야

경리단길이 고유한 특색을 잃어버린 탓에 경쟁 상권에 유동인구를 빼앗겼다는 분석도 나온다. 경리단길을 명소로 만든 개성 있는 가게들이 높은 임대료에 의해 밀려난 이후 빈 자리를 채운 상점들이 기존의 차별성을 지켜내지 못했다는 것이다. 실제 최근 이 지역에 들어온 점포들은 식당, 옷 가게, 네일아트숍, 뽑기방 등 특색 없는 업종 일색이라는 지적이 나온다.

김준환 서울디지털대 부동산학과 교수는 “꾸준히 새로운 가게들이 들어오는 강남, 홍대 등 중심 상권과 달리 경리단길은 그간 언덕 등 불편한 입지에도 불구하고 개성이라는 일종의 ‘유행’에 의해 확장된 상권”이라며 “경리단길을 찾을 차별화된 매력 포인트는 늘지 않는 반면, 비슷한 개성을 가진 대체 상권은 계속 생기다 보니 수요가 급격하게 감소한 것”이라고 분석했다.

결국 ‘지역 특성 형성→임대료 상승→젠트리피케이션→지역 특색 상실 및 높은 임대료로 인한 재공동화’라는 악순환을 벗어나기 위해선 지역만의 정체성을 확립해야 한다는 지적이다. ‘골목길 자본론’의 저자 모종린 연세대 국제대학원 교수는 “다른 곳에서 살 수 없는 상품과 서비스, 복사할 수 없는 체험과 감성을 제공해야 상권 경쟁에서 비교우위를 지킬 수 있다”며 “이태원 경리단길의 경우 외국인 문화 복원 등을 통해 중장기적으로 상권 정체성을 개발 유지하려는 노력이 중요하다”고 제언했다.

전문가들은 정부와 지방자치단체의 지원은 물론이고 건물주까지 참여하는 상생 협력이 중요하다고 입을 모은다. 권대중 명지대 부동산학과 교수는 “건물주가 무리하게 임대료를 올리지 못하게 하거나 지역활성화를 위해 세금을 유보하는 등의 정책적 대안 마련이 필요하다”고 말했다. 박대원 상가정보연구소장은 “임대료가 건물의 실질가치와 연관된 터라 건물주 입장에선 가겟세를 쉽게 내리기 어렵겠지만 소비자 이탈을 막고 상권도 살린다는 상생의 측면에서 임대료 인하를 고민해 볼 시점”이라고 설명했다. 물론 상권의 명멸은 시장경제의 자연스러운 흐름이라는 지적도 나온다. 이창무 한양대 도시공학과 교수는 “특정 지역 임대료를 일부러 낮춰주거나 정부가 지원한다면 경쟁력 약화나 형평성 위배 논란이 불거질 수 있다”고 지적했다.

허경주 기자 fairyhkj@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0