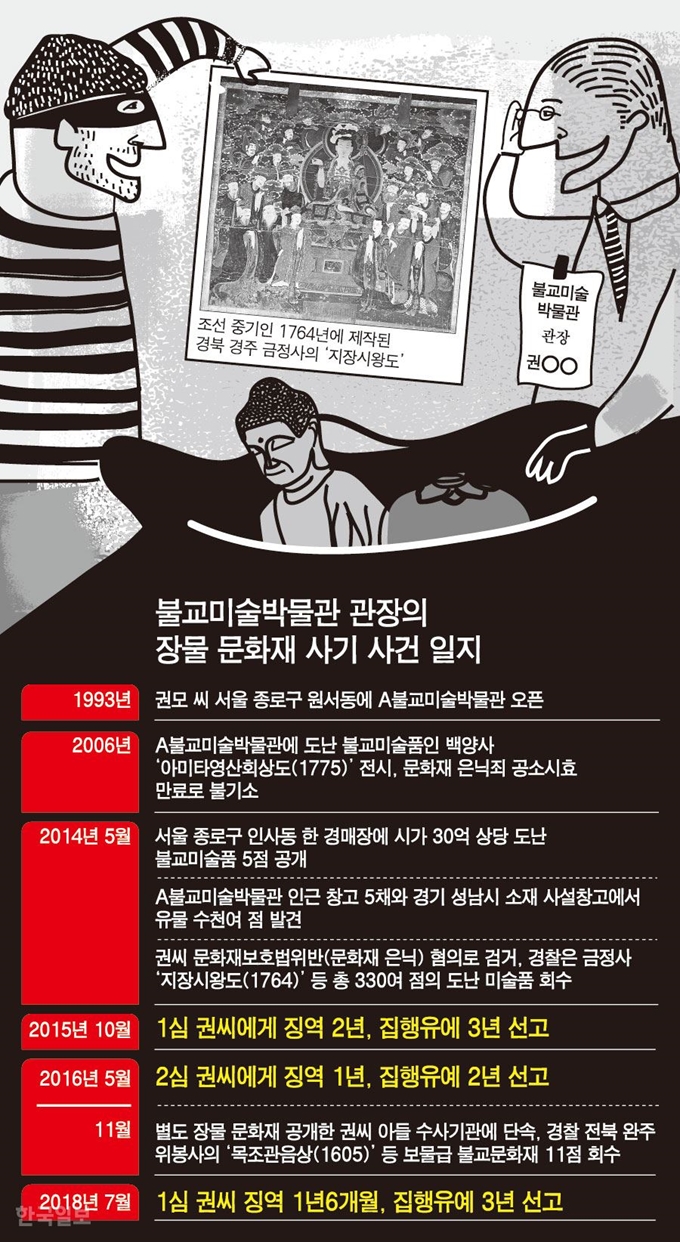

[지능범죄, 당신을 노린다] <11> 장물 불교 미술품 수십년 숨겨온 박물관장

“어째서 이 그림이 여기에… 아이고 아이고 나무아미타불 관세음보살.”

2006년 어느 날, 그림 구경을 나섰던 한 스님의 발걸음이 갤러리 한쪽 벽면을 다 차지한 큼직한 탱화(幀畵) 한 점 앞에서 뚝하고 멎었다. 그림 아래를 봤더니 ‘화기(畵記)’가 없었다. 그림 조성 시기, 소장처 등을 적어둔 화기는 그 기록 만으로도 작품의 내력을 추적할 수 있어 ‘작품의 지문’이라 불린다. 그냥 없는 게 아니라 썩둑 잘려나간 모양새였다. 도굴꾼의 소행임이 분명했다. 얼른 조계종 도난백서를 들췄다. 탱화의 정체가 드러났다. 1994년 전남 장성군 백양사에서 도둑맞았다는 ‘아미타영산회상도(1775년)’였다.

이런 귀한 그림이 서울 시내 한복판에, 너무도 당당하게 걸려 있는, 이 희한한 풍경이란. 당시 서울경찰청 광역수사대 산하에 갓 만들어진 문화재범죄전담수사반의 일원이었던 이영권 경감(51)이 추적에 나섰다. 예상대로 A불교미술박물관 권모(78ㆍ당시 65) 관장은 태연했다. “난 거리낄 게 없어요. 11년 전 인사동 고미술상에서 1억 2,000만원을 들여 샀으니, 당연히 내 소유물이지요.” 장물인 줄 몰랐다 했다.

말도 안 되는 소리였다. 권 관장은 1970년대부터 불교 미술품만 들여다본, 이 분야에서 평판이 자자한 ‘선수 중의 선수’였다. 그런 사람이 장물 여부를 못 알아볼 리 없었다. ‘11년 전에 샀다’는 진술 자체도 그랬다. 당시 문화재 은닉죄 공소시효는 10년. 장물을 들여다 딱 10년을 묵힌 뒤 내놨다는 게 너무도 뻔했다. 하지만 방법이 없었다. 두 달 동안 백방으로 뛰어다녔으나 “어쨌든 공소시효가 지나지 않았느냐”는 논리 앞에 무릎 꿇고 말았다. 다른 무엇보다 문화재 수사 1년 차일 때라 ‘수사 노하우 부족’이 뼈저리게 아팠다.

◇30억대 문화재 경매… 8년 만의 리턴매치

8년 뒤 또 한 번의 기회가 왔다. 2014년 5월 이 경감은 한 통의 제보 전화를 받았다. 서울 종로구 인사동의 한 경매장에서 거액의 옛 불교 미술품들이 나왔다는 첩보였다. 정보를 입수하자마자 문화재 전문가들에게 연락했다. “이건 그냥 내다 팔 물건들이 아닌 것 같다” “딱 장물 같다”는 대답들이 나왔다. 도난 문화재 목록과 대조해보니 하나같이 도굴과 도난이 성행했다던 1980년대 후반~1990년대 초반에 사라졌던 작품들이었다.

일단 경매를 중단시키고 추적해보니 역시 권 관장이었다. 권 관장이 미술품 수집 욕심을 부리다 사채까지 끌어다 썼는데, 이 빚을 갚지 못하자 채권자가 담보로 잡아둔 권 관장의 그림을 내다 팔기로 한 것이다. 경매에 나온 작품들은 권 관장의 명성에 걸맞았다. 경북 청도 용천사의 ‘영산회상도(1744년)’의 경우 경매 시작가가 3억 5,000만원, 추정가가 6억~7억원에 달했다. 권 관장 보유 그림 5점의 예상 시가는 총 30억원이었다.

조사받으러 나온 권 관장은 변함없이 떳떳했다. “장물인 줄 모르고 샀다” “나에겐 죄가 없다”는 말만 반복했다. 그래서 누구에게 샀느냐고 물어보면 이미 사망한 사람들 이름만 댔다. 문화재 사범들의 전형적 수법이었다. 변명은 한 가지 더 늘었다. “내가 이 그림들을 사지 않았다면, 전부 해외에 반출돼버려 영영 행방을 알 수 없었을 것”이라 했다. 자신은 ‘장물을 거래한 사람’이 아니라 ‘문화재 보호에 일조한 사람’이라는 얘기였다.

◇국공립박물관보다 더 많은 유물이 쏟아졌다

하지만 이 경감은 그때 그 ‘초짜’ 수사관이 아니었다. 8년여 동안 축적해온 문화재 전문가 인물 데이터만도 2만 명에 달했다. 권 관장의 ‘유물 카드’, 박물관의 ‘문화재 대장’ 등 기록을 대조하고, 전문가들의 조언을 받아가며 숨은 문화재들을 찾기 시작했다.

작업 중 딱 한 단어가 눈에 띄었다. 바로 ‘지석(誌石)’. 죽은 사람의 일대기를 기록해 죽은 이와 함께 묻는 판석이다. 바꿔 말해, 도굴하지 않는 이상 꺼낼 수 없는 유물이다. 기록과 달리 권 관장의 박물관 수장고에는 지석이 없었다. 슬쩍 한번 찔러보자 권 관장 얼굴이 사색이 됐다. 지석들은 박물관과는 별도의, 경기 성남시 권 관장의 사설창고에 따로 보관돼 있었다.

사설창고는 장관이었다. 이중 철제문을 열고 들어가니 곰팡내가 진동했다. 첫날엔 수색조차 할 수 없을 정도였다. 대형 선풍기 등을 동원해 환기부터 시켜야 했다. 사설창고 내부에 들어가니 350㎡에 달하는 공간에서 수천 점의 문화재와 유물이 끝없이 쏟아져 나왔다. 경찰 수색은 무려 9차례에 걸쳐 진행됐다. 당시 경찰이 권씨로부터 압수한 문화재 및 작품의 수는 3,000여 점에 달했다. 지석도 500여 점이나 쏟아져 나왔다. 당시 전국 국공립 박물관에 보관 중인 지석을 모두 합친 것보다도 더 많았다.

◇문화재를 해치는, 문화재에 대한 빗나간 사랑

권 관장은 스스로를 ‘미친 사람’이라 표현했다. 술도, 마약도 아닌 미술에 중독됐다 했다. 가산을 탕진하고 사채를 얻어가며 사들였다. 정식으로도 사들였고, 뻔히 장물인 걸 알면서도 사들였다. 그게 범죄라는 걸 잘 알면서도 그랬다. 그렇게 모은 미술품으로 1993년 불교미술관을 만들었고, 나중엔 절 하나를 통째 사들여 불교박물관으로 꾸몄다.

스스로는 그 누구보다 예술을 사랑한다 했지만, 그 사랑이 진정 아름다운 것이었을까. 경찰의 결론은 그렇지 않다는 것이었다. 성남 사설창고의 문화재 보호 상태는 열악하기 이를 데 없었다. 권 관장으로서도 어쩔 수 없었으리라. 남들에게 내보일 수도, 팔 수도 없었을 그 수많은 보물을 숨기고 살아야 했으니.

권 관장의 30년 컬렉션이 모여 있다던 불교박물관 수장고도 마찬가지였다. 지하 1층의 ‘공식’ 수장고는 그나마 나았다. 넘쳐나는 유물을 감당하지 못한 권 관장은 자기 집 근처에 주택 3채, 컨테이너 2개를 사두고 ‘간이 수장고’로 썼다. 말이 간이 수장고였을 뿐, 그냥 창고였다. 그곳의 미술품들 또한 ‘보관’ 혹은 ‘보존’되어 있다기 보단 그냥 어지러이 널브러져 있었다. 오래된 전통 미술품은 그 특성상 온도, 습도, 조도 등을 정밀하게 조정해 보존해야 한다는 상식이 통할 수 없는 환경이었다.

이 때문에 권 관장이 지닌 문화재들의 보존상태는 처참한 수준이었다. 먼지가 수북한 것은 물론, 곰팡이가 군데군데 피어 있기 일쑤였다. 여기에다 권 관장은 문화재를 적극적으로 훼손하기까지 했다. 도난 사실을 숨겨야 했기에 화기를 긁어내거나 잘라 내버리는 것은 예사였다. 전문 도색공을 불러다 바래거나 없어진 부분을 새로 칠해 넣거나 하는 일도 서슴지 않았다.

정도가 심해 아예 작품을 뒤바꿔놓은 경우도 있어서, 도난 문화재를 찾아놓고도 이게 잃어버린 그 문화재인지 확인하는 데 애 먹기도 했다. 전북 전주의 서고사에서 도난된 ‘나한상(1695)’은 원래 늙은 스님의 모습을 새긴 나무 불상이었는데 권 관장은 이를 젊은 수도승의 모습으로 새로 칠하게 했다. ‘이게 그건가’ 싶었던 경찰은 엑스레이 촬영까지 하고서야 동일 작품이란 걸 알았다.

2015년 10월 서울중앙지법은 문화재 보호법 위반 혐의로 기소된 권 관장에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다. 2016년 5월 항소심에서는 “그간 개인의 자산을 내놓으면서까지 불교문화의 대중화에 기여한 점을 인정한다”며 징역 1년에 집행유예 2년으로 형이 줄었다.

하지만 2016년 11월 또 다시 권 관장의 범죄가 드러났다. 빚에 시달리던 권 관장의 아들이 따로 숨겨두었던 장물 문화재를 시장에 내놓았기 때문이다. 이 때도 전북 완주 위봉사의 ‘목조관음상’ 등 보물급 도난 불교문화재 11점이 27년 만에 회수됐다. 권 관장은 지난해 7월 서울중앙지법 1심에서 또다시 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고받았다. 숨겨진 문화재가 얼마나 더 있는지, 그것은 오직 권 관장만이 안다.

박지윤 기자 luce_jyun@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0