※ 집은 ‘사고 파는 것’이기 전에 ‘삶을 사는 곳’입니다. 집에 맞춘 삶을 살고 있지는 않나요? 삶에, 또한 사람에 맞춰 지은 전국의 집을 찾아 소개하는 ‘집 공간 사람’ 기획을 수요일 격주로 <한국일보>에 연재합니다.

초등학생 딸(8)이 있는 송율(38)ㆍ조다롱(37)씨 부부는 3년 전만 해도 부모와 같이 사는 건 꿈도 꾸지 않았다. 인근에 사는 송씨 부모에게 육아 도움을 받는 평범한 맞벌이 부부였다.송율씨 부부는 깨끗하고 편리한 아파트 생활에 만족하며 지냈다. 고층에서 보는 서울의 야경도 좋아했다. 송씨 부모도 아파트에 살았다. 지방 국립대 교수에서 퇴직하고 30년 전 살던 잠실로 돌아와 도심 아파트 생활에 적응한 터였다.

아파트를 싫어한 건 아니지만, 송씨 가족은 삶의 변화에 대한 열망을 품고 있었다. 전세 계약이 끝날 때마다 이사하는 번거로움(송율씨 부부)과 손녀를 더 오래 보고 싶다는 바람(송씨 부모)이 열망을 부추겼다. 송씨는 “집을 지어 한곳에 살면 어떨까 하는 생각을 나누다가 누가 먼저랄 것도 없이 집을 알아보게 됐다”며 “안정적 노후를 누리고 계시던 부모님이 더 큰 결단을 하신 셈”이라고 했다. 아파트 생활을 청산하고 두 가구가 비용을 나눠 부담해 집을 짓기로 했다. 서울 성북구 정릉동에 집이 완공된 게 지난해 초다. 비용은 서울의 30평대 아파트 한 채 값 정도가 들었다.

◇성냥갑 아닌 자연과 일상의 풍광 “큰 기쁨”

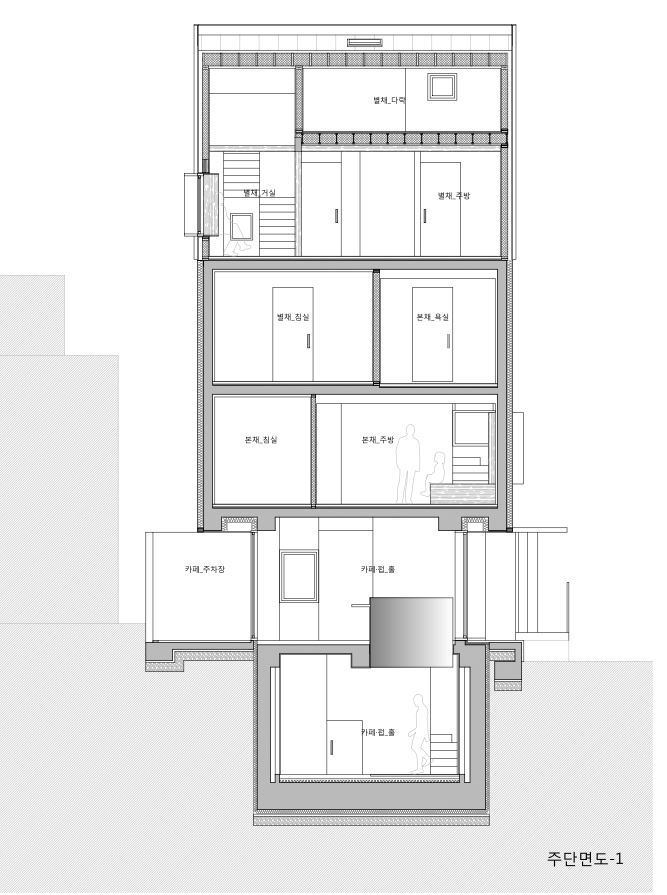

집은 북한산 아래 한적한 주택가 삼거리에 들어섰다. 건축면적이 56.35㎡(17.04평)에 불과한 협소주택이다. 땅은 작지만, 높이(13m) 올려 지하1층부터 지상 4층에 다락까지 층층이 쌓아 올린 덕분에 다섯 식구가 살기엔 부족하지 않다. 1층은 유리로, 2,3층은 철근 콘크리트로 지어 주위환경과 조화를 이루었고, 4층과 다락은 목조로 지어 가벼운 느낌을 냈다. 주택에 창이 많으면 빛이 많이 들어오지만 자칫 산만해질 수 있다. 그래서 창을 크게 내지 않은 대신 건물 모서리에 창문을 만들어 내다보는 시야를 넓혔다. 설계를 맡은 조남호 소장(솔토지빈건축사사무소)은 “구조는 작고 단순하지만 다양한 가치와 기능을 두루 갖춘 집”이라고 소개했다.

아들 내외 가구는 2층과 3층 일부를, 부모 가구는 3층 일부와 4층, 다락을 쓴다. 다세대 주택처럼 출입구를 완전히 분리해 서로 사생활을 지키기로 했다. 아들 가구는 2층으로, 부모 가구는 3층으로 드나들고, 부엌과 거실도 따로 쓴다. 2층엔 집의 중심인 아들네 거실이 있다. 아이에게는 놀이터, 부부에게는 작업실이고, 온 가족의 회의 장소 겸 식당으로도 사용되는 공간이다. 단차를 둔 툇마루를 만들고 긴 테이블을 들였다.

3층에는 부모의 침실이 있지만, 벽으로 분리해 아들 부부의 방과 연결되지 않게 했다. 4층에는 부모용 거실과 주방, 다용도실 등이 있다. 4층은 나무로 기둥과 보를 만들어 한옥처럼 공간을 구획했다. 다락에는 송씨 부모가 쓰는 작은 서재와 북한산이 그림처럼 펼쳐지는 베란다가 있다. 송씨의 부모는 “성냥갑 같은 아파트 풍경 대신 자연과 일상의 풍경을 갖게 됐다”며 “손녀와 함께 소파에 누워 창으로 그런 풍경을 바라보는 일이 크나큰 행복”이라고 했다.

◇일과 주거를 동시에 “지하서재, 정릉동 풍경으로”

3대가 함께 지내는 주택은 보통 도심보다는 외곽에 위치하기 마련이다. 자연친화적인 환경과 넓은 공간이 필요해서다. 송율씨 부부는 “지방으로 가면 같은 값에 좀 더 넓은 집을 구할 수 있었겠지만, 전원생활을 하려고 집을 지은 것은 아니다”며 “음악, 문학, 음식 등 문화를 다양하게 즐길 수 있는 도시 생활이 좋아서 작더라도 서울 안에 집을 지었다”고 했다. 영문학을 전공한 아버지도 그의 생각에 흔쾌히 동의했다.

1층과 지하는 상업 공간이다. 문화 애호가인 가족은 1층에는 클래식부터 록음악까지 다양한 음악을 들으며 맥주와 와인을 마실 수 있는 펍을, 지하에는 다양한 서적이 꽂혀 있는 서재 겸 북카페 ‘지하서재’를 마련했다. 1층 유리창 안쪽에는 책과 LP판 등이 낚싯줄에 매달려 있다. 이곳이 개인 주택이기만 한 건 아니라는 것을 알려 주는 표지다. 펍 옆의 주차장은 전시 공간인 ‘거라지 갤러리’로 종종 변신한다.

집의 가장 멋진 공간은 지하의 서재로, ‘이상한 나라의 앨리스’에 나오는 토끼굴처럼 숨겨져 있다. 계단을 따라 내려가면 책 4,000여권이 빼곡히 꽂혀 있는 고풍스러운 서재가 나타난다. 송씨 아버지가 그린 작은 그림과 액자, 포스터 같은 손때 묻은 소품들이 독특한 분위기를 낸다. 1층 천장까지 뚫린 보이드(오픈천장)를 통해 들어오는 빛이 공간을 환하게 밝힌다. 송율씨는 “아버지가 소장한 책을 보관할 곳이 없어 지하에 서재를 만들기로 했다”며 “이곳에서 인문학 세미나도 열고, 강연도 하고, 토론도 한다”고 했다. 인근 대학에 다니는 대학생과 이웃 주민 등 다양한 사람들이 지하 서재를 찾는다.

송율씨는 집을 옮기기로 결심하고 회사를 관뒀다. 같은 회사에 다니는 아내는 휴직 중이다. 송씨는“집을 짓고 나서도 아파트에 살 때처럼 집과 회사를 오가는 반복적인 생활을 하고 싶지 않았다”며 “음악, 전시기획 등 하고 싶은 일을 가업처럼 해 보려고 ‘지하서재’를 열게 됐다”고 말했다.

카페를 운영하면서 송율씨 부부는 더 바빠졌다. 일주일 동안 동네 밖으로 나가지 못한 적도 있다.“그래도 답답하다는 생각이 전혀 들지 않아요. 사람들이 찾아오니까요. 새로운 사람들을 만나 무언가를 함께 하기도 하고, 가족과 늘 함께 있다는 것만으로도 마음이 설레어요.” 평생을 이곳에서 지내고 싶다는 부부의 바람은 딸에게 집이 가격으로 평가되는 곳이 아니라 집다운 곳으로 여겨지는 것이다. “지하서재가 수십 년 후에도 정릉동의 풍경으로 남았으면 해요. 다양한 이들이 오고 가는 공간으로요. 딸에게도 따뜻하고 풍요로운 추억이 있는 고향 같은 집이 되기를 바라고요.”

강지원 기자 stylo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0