※ 집은 ‘사고 파는 것’이기 전에 ‘삶을 사는 곳’입니다. 집에 맞춘 삶을 살고 있지는 않나요? 삶에, 또한 사람에 맞춰 지은 전국의 집을 찾아 소개하는 ‘집 공간 사람’ 기획을 수요일 격주로 <한국일보>에 연재합니다.

지난해 8월 서울 용산구의 주택가에 회색 집 한 채가 삐죽 올라왔다. 사선 지붕을 얹은 4층짜리 집은 탑 같기도, 등대 같기도 하다. 집은 폭이 3m쯤인 구불구불한 골목 끝자락에 있다. 가파른 계단을 한참 올라야 집을 만날 수 있다. 46세의 건축주 A씨는 바로 옆 동네 빌라에 살고 있었다(사생활 등을 이유로 A씨는 익명으로 인터뷰에 응했다). 지역 재개발로 빌라를 팔게 된 뒤 ‘나만의 집’을 갖겠다는 꿈을 실현하기로 했다. “2억원쯤 보태서 서울의 20평대 새 아파트에 입주할 수도 있는 형편이었어요. 그 돈으로 제가 원하는 집을 짓기로 했죠.”

‘살고 싶은 곳’에 대한 취향과 현실 사이에서, 그는 양보할 수 없는 조건들을 정했다. 살던 동네와 가까울 것, 도로와 멀고 상업시설과 떨어져 있을 것, 예산을 초과하지 않을 것. 적당한 땅을 찾아 언덕배기에 있는 용산 주택가를 뒤졌다. 한때 재개발 지역이었다가 동네를 보존하자는 목소리가 커지면서 주거 재생 지역이 된 곳이었다. 59.45㎡(17.98) 크기의 아담한 나대지를 찾아내 건축면적 30.44㎡(9.21평)짜리 협소주택을 지어 올렸다.

◇건축가가 ‘도전하듯’ 지은 스틸하우스

A씨는 아파트형 인간이 아니었다. 평생 아파트에 산 기간은 6개월뿐이다. 많은 사람들이 부대끼며 사는 공간이 불편해서다. 아파트 구조도 마음에 들지 않았다. “건설사가 ‘너희는 이렇게 살아라’라고 일방적으로 정해주는 것 같았어요. 어느 아파트나 TV와 침대를 놓을 곳, 싱크대가 있는 곳 등이 똑같이 지정돼 있잖아요. 그래서 아파트 대신 빌라에 살았지요. ‘언젠가 나만의 집을 지어야겠다’는 꿈은 늘 지니고서요.”

꿈은 쉽게 이루어지지 않았다. 건축가들은 A씨가 고른 땅을 보자마자 손을 내저었다. 땅이 작고 경사까지 진 데다 골목이 좁아 공사 차량이 진입하기도 어려웠다. 건축사무소 5곳에서 설계를 거절당한 끝에 유타건축의 김창균 소장을 만났다. 김 소장은 ‘도전하는 마음’이었다고 했다. “부지를 보고 도전해보고 싶었어요. 여건을 감안해 ‘스틸하우스’를 시도하기로 했지요.” 스틸하우스는 아연을 도금한 얇은 경량 철골로 건물의 뼈대를 만든 집이다. 두꺼운 철근을 심고 콘크리트로 채우는 전통적 집에 비해 건축이 간단하면서도 지진, 태풍 등 자연재해에 강하다. 합판, 석고보드 등으로 마감하는 벽체가 얇아 실내 공간을 넓게 확보할 수 있다는 장점도 있다. “재료들을 가져다 조립하듯 짓기 때문에 중장비가 필요 없어요. 좁은 골목에 있는 집을 짓기에 적합한 방식이지요. 높이 올릴 수 있기 때문에 협소 주택에도 알맞고요.” A씨의 스틸하우스는 지난해 ‘스틸하우스 건축대전’에서 최우수상을 받았다.

◇한옥처럼… 기능별로 나눈 층마다 다른 공간

키다리 같은 A씨의 집은 한 마디로 ‘튀는 집’이다. A씨는 그래도 동네에 녹아 드는 집을 원했다. 사생활이 보호되는 뒷마당을 포기하고 앞마당을 낸 건 집 앞을 오가는 사람들이 답답해할까 걱정해서였다. 같은 이유로 담 대신 나무 울타리를 둘렀다. “집터는 한 동안 빈 땅이었어요. 주민들이 도로처럼 사용한 땅에 갑자기 건물이 생기면 길이 막혀버렸다는 느낌이 들지 않겠어요? 사생활이 노출되는 불편을 감수해야 하지만, 덕분에 이웃들과 교류하게 됐어요.”

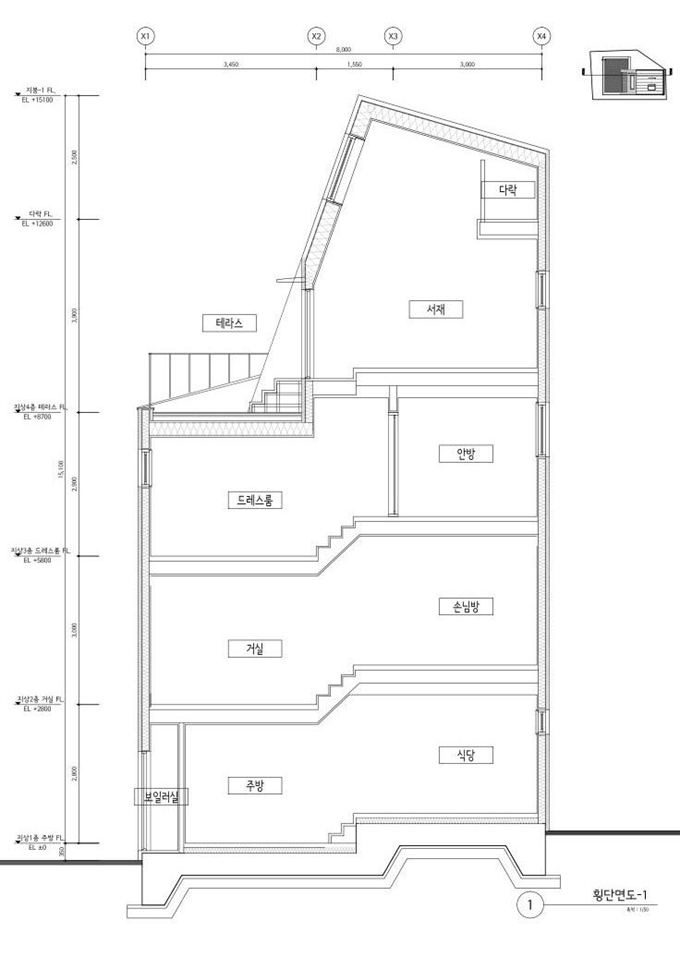

집 안은 A씨만의 공간으로 구성했다. 협소 주택이라 공간을 수직으로 배치하기로 하고, 기능에 따라 층별로 공간을 나누었다. 1층은 주방이고, 반 층을 오르면 거실이 나온다. 2층은 손님용 거실이고 다시 반 층을 오르면 안방이 있다. 3층은 드레스 룸, 4층은 서재다. 김 소장은 “식재료와 쓰레기 등 무거운 짐이 자주 들고 나는 주방과 거실은 저층에 배치하고 내밀한 공간인 침실, 서재 등은 위로 올렸다”고 설명했다. A씨는 집에서 한옥 느낌이 나는 걸 특히 마음에 들어 한다. “한옥도 행랑채, 안채, 사랑방, 사당 등 기능에 따라 공간을 나누잖아요. 한옥의 요소를 군데군데 재해석했어요.” 마당과 연결되는 쪽마루를 내고, 4층 서재의 테라스는 누마루(다락처럼 높게 만든 마루)처럼 만들었다.

A씨는 몇 년 전 회사를 그만 두고 ‘정말 좋아하는 일’을 찾는 중이다. 요즘 하루 대부분의 시간을 집에서 보낸다. 책을 읽고, 영화를 보고, 꽃을 기르고, 바람과 햇빛을 느낀다. 친구들을 초대해 시간을 함께 보내기도 한다. “땅을 골라 집을 짓는 모든 과정이 오롯이 저를 위한 것이었죠. 집을 지은 덕분에 내가 무엇을 좋아하는지, 어떤 분위기의 사람인지, 무슨 습관이 있는지, 게으른지 부지런한지 같은 걸 깊이 생각해 보게 됐어요.”

◇물 흐르는 듯한 삶을 꿈꾸는 집

A씨가 집 짓기를 결정한 이유는 타인이 삶에 개입하는 게 불편해서였다. 이웃을 알고 지내는 것 자체가 편하지 않았다. 집을 지은 뒤 그는 180도 달라졌다. “거실에 가만히 앉아 오가는 사람들을 관찰했어요. 낯익은 사람들이 생기더라고요. 자주 지나다니시던 동네 할머니가 보이지 않으시면 궁금해지기도 하고요. 아침이면 골목을 빗자루로 쓰는 소리가 들려요. 그러면 창 밖을 내다보며 이웃들과 인사해요. 동네 꼬마들이 떠들썩하게 노는 소리가 마음을 편안하게 해 준다는 걸 예전에는 몰랐네요.”

A씨는 물 흐르는 것처럼 마음 가는 대로 살고 싶다는 뜻을 담아 집에 ‘락유당(落流堂)’이라는 이름을 지었다. “세상이 정한 방식대로 살다 보니 어느 순간 제 삶은 희미해져 있더라고요. 락유당은 제 삶을 제가 원하는 대로 살기 위한 기본적 틀이에요. 이 틀 안에서 저를 돌보며 삶을 다시 찾아 가고 있어요.”

강지원 기자 stylo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0