“커피는 가장 시끄러우면서도, 목소리 없는 난민이다.”

르완다 출신 아서 카룰레트와(44) 스타벅스 글로벌 커피 농장 부서 이사는 커피를 난민에 비유한다. 물 이외에 가장 많이 소비되는 음료인 커피의 주요 생산지는 중남미와 아프리카다. 그는 “커피는 전쟁 중이고, 적대적이며, 가난하고, 기회가 부족한 나라에서 풍요의 땅으로 건너온다”며 “사람들은 커피가 담긴 자루에 적힌 이름을 제대로 발음조차 하지 못하면서 이름이 이국적이고, 독특하고, 다르고, 드물다는 이유로 열광한다”고 말했다.

카룰레트와는 어렸을 적 목도했던 르완다 대학살의 상처를 치유하기 위해 스타벅스에서 원두 구매를 담당하게 됐다. 그는 비극을 뒤로 하고 “우리가 잃은 모든 생명들을 헛되지 않게 하라”는 어머니의 말을 되새기며 미국으로 건너왔다. 그는 커피를 매개로 세계와 르완다를 연결하고, 르완다를 빈곤에서 벗어나게 하기로 마음먹었다. 르완다 원두 사업을 성장시키기 위해 내전 당시 그의 가족을 살해했던 종족과도 함께 일했다. 커피가 그의 삶과 르완다를 구했다고 그는 회고한다.

이국적인 커피가 인기를 끌 듯, 음식은 본디 차이를 극명하게 보여주는 도구다. 음식은 국적, 요리법, 취향, 심지어 사회경제적 지위까지도 구분한다. 미국의 상징인 프라이드치킨은 그저 맛있게 튀긴 닭이 아니다. 차별의 역사가 담겨 있다. 2차 세계대전 이후 미국 켄터키주에 ‘KFC’가 생기면서 대중적인 음식이 됐지만, 원래는 1863년 노예 해방 선언으로 자유의 몸이 된 흑인 여성들이 생계를 위해 만든 최초의 음식이다. 하지만 백인 사회에서 이를 비하하기 위해 흑인들을 닭 도둑으로 묘사하면서, 현재까지도 미국에서 흑인들 대다수가 공개적인 자리에서 프라이드치킨을 먹지 않는다.

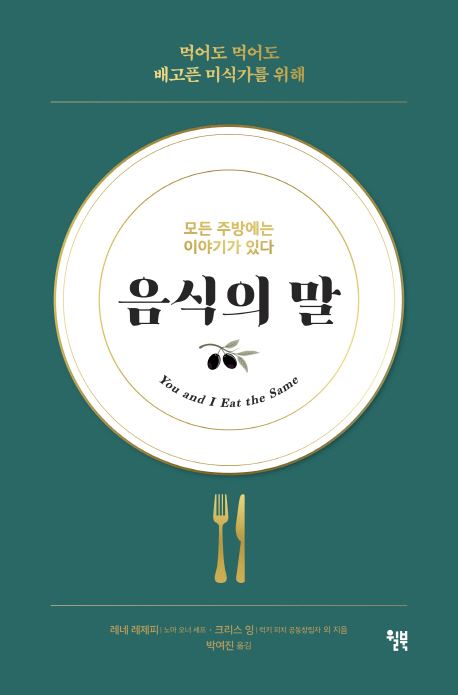

덴마크 코펜하겐의 유명 레스토랑 노마(Noma)의 레네 레제피(42)가 공동 기획한 ‘음식의 말’은 각 음식의 차이를 보여주기보다 음식과 음식의 간극을 이어주는 이야기들에 주목한다. 레제피와 농부, 요리사, 작가, 편집자 등이 음식의 보편성과 관련해 쓴 짧은 글 19편을 묶었다. 고기, 치즈, 과일, 채소 등을 옥수수 껍질로 싼 멕시코의 타말리와 연잎에 감싼 닭고기 찹쌀밥인 중국의 로마이까이, 팥을 넣은 분홍색 떡을 소금에 절여 벚나무 잎으로 감싸 만든 일본의 사쿠라 모치 등 잎사귀에 음식을 싸는 조리법은 세계 어디서나 쉽게 볼 수 있다. 마케도니아에서 가난한 알바니아 농부의 아들로 태어난 레제피가 덴마크에서 성공할 수 있었던 것은, 새로운 문화를 이해하고 맛있는 음식을 만들려고 노력했기 때문이다. 레제피는 책 맺음말에서 “신념이 다를 수도 있고, 전혀 다른 문화적 배경을 가지고 있을지도 모르지만 우리는 모두 맛있는 음식을 좋아한다”며 “우리가 함께 음식을 나눌 수 있다면, 이야기를 나누는 일도 가능할지 모른다”고 밝혔다. 한국어판은 음식이 언어처럼 서로를 이어준다는 의미로 ‘음식의 말’이라고 제목을 붙였지만, 원제는 ‘당신과 나는 같은 것을 먹는다(You and I Eat the Same)’이다.

음식의 말

레네 레제피, 크리스 잉 지음ㆍ박여진 옮김

윌북 발행ㆍ284쪽ㆍ1만4,800원

강지원 기자 stylo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0