[방방곡곡 노포기행] <32>서울식 추어탕 ‘용금옥’

서울 중구 다동 165의 1. 1932년부터 89년간 서울식 추탕으로 사람들의 입맛을 사로잡은 용금옥(湧金屋)의 소재지다. 용금옥은 ‘돈이 샘솟음 치는 곳’이라는 뜻이다. 상호를 잘 지어서인지 과거 주인들은 용금옥을 통해 많은 돈을 벌었다. 지금은 큰 돈을 버는지 알 수 없지만 사람들은 유서 깊은 맛을 찾아 끊임없이 용금옥으로 밀려들고 있다.

붐비는 시간을 피해 20일 오후 1시쯤 가게로 갔다. 다른 식당 같으면 점심 절정이 지날 시간이었지만 용금옥 23평(76㎥) 내부는 손님들로 발 디딜 틈이 없었다. 테이블 40석이 만석이었다.

친구들과 온 지긋한 노인들에서부터, 외국인 동료와 함께 온 직장인, 혼자 추탕을 음미하러 온 사람 등 각양각색이었다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)도 용금옥만은 비켜간 듯 보였다. 용금옥 앞에는 보통 오전 11시30분이면 손님들이 줄을 선다.

다동 큰집 용금옥은 곱창 육수만을 사용한다. 창업주인 홍기녀 할머니의 손맛을 지키는 게 원칙이라는 신념 때문이다. 반면 종로구 통인동 작은집은 영양 구성 등을 고려해 사골 육수를 낸다.

추탕인데 진하고 걸쭉한 국물이 흡사 육개장 같다. 식사 메뉴는 추탕 외 더덕구이와 낙지데침이 있지만 대부분 추탕을 주문한다. 반찬은 숙주나물, 무생채, 마늘절임, 겉절이 김치 4가지. 여기에 추탕에 넣어 먹도록 파가 곁들여져 나온다.

이날 식당에서 만난 강내운(85)씨는 용금옥이 현재 장소로 옮긴 1960년대부터 단골이라는 자부심이 가득했다. 그는 “영등포에 살고 있지만 매주 화ㆍ목ㆍ토요일 점심마다 추탕을 먹으러 온다. 삶의 유일한 낙이다”라며 만면에 웃음을 지어 보였다. 강씨는 장애 2급에 신장 투석을 받는 중증 환자이다. 이날도 지팡이를 짚고 힘겹게 용금옥을 찾았다. 그는 “60년대는 친구들 10명과 모여서 급경사의 나무계단을 올라가면 나오는 2층 비밀방에서 함께 모여 웃고 떠들면서 추탕을 먹은 기억이 선하다”고 회상했다.

지인을 따라 이날 용금옥에 처음 온 직장인 김재현(37)씨는 추어탕의 신세계를 경험했다고 한다. 김씨는 “그 동안 먹었던 추어탕은 좀 텁텁한 식감이 있었는데 용금옥은 얼큰하면서도 담백하고 깔끔한 맛이었다’며 “몇 시간이 지나도 입 속을 감도는 강렬함이 특히 인상적”이라고 감탄했다.

추탕은 미꾸라지를 통째로 넣는 ‘통 추탕’과 갈아서 넣는 ‘간 추탕’ 두 종류가 있다. 종업원이 둘 중 무엇으로 먹을지 물어본다. 통 추탕과 간 추탕을 찾는 비율은 과거 반반이었지만 지금은 간 추탕 비율이 90%로 압도적이다.

요즘 사람들에게 통 추탕 미꾸라지의 외양이 다소 부담스럽지만 부드럽고 담백하면서도 고소하게 씹히는 뼈와 육질의 식감은 훌륭하다. 또한 간 추어탕보다 국물이 더 담백하다. 붉은빛의 얼큰한 국물에 유부가 들어가는 것도 특징이다.

용금옥은 3대째 가업을 이어 오고 있다. 1대는 신석숭ㆍ홍기녀씨 부부다. 20대 초반에 가게를 연 홍씨는 어떤 재료를 갖다 줘도 기막힌 음식으로 조리해낼 정도로 손맛이 뛰어났다고 한다. 용금옥은 금세 유명해졌고 전성기에는 서울시청 옆 코오롱빌딩 자리에 잡은 가게 규모가 100여평이 됐다. 홍씨는 지위가 높은 장관이 와도 막말을 서슴지 않았던 욕쟁이로도 유명했다.

1960년 무교동이 재개발되면서 가게가 있던 한옥이 헐리자 홍씨는 집에서 쉬기로 했다. 그러자 용금옥을 다시 열라는 단골들의 성화가 빗발쳤다. 홍씨는 어쩔 수 없이 살고 있던 한옥 집에서 다시 가게를 열었다.

1966년 천하의 한량이었던 신씨가 숨지기 전 유언으로 아내에게 가게의 모든 외상전표를 불태우라고 했고 홍씨는 이를 따랐다는 유명한 일화도 있다. 홍씨도 워낙 유명인이어서 1982년 그의 부고기사가 잡지에 실릴 정도였다.

홍씨 사후에는 막내 며느리인 한정자 대표가 이어받아 10년 이상 성업했다. 한씨는 홍씨가 숨지기 전부터 주방에서 일을 도왔다. 3대는 잘 나가는 건설사에 다니다 1997년 가업 승계를 위해 회사를 그만둔 신동민(57)씨다. 그 즈음 한 대표는 큰집 근처 무교동에 작은집을 열어 분가했다가 10년 뒤 현재 통인동으로 자리를 옮겼다.

미꾸라지를 통째로 넣는 서울식 추탕이 생긴 사연이 흥미롭다. 신 대표는 “흔히 서울 깍쟁이라고 하잖아요. 미꾸라지를 갈아서 주면 못 믿었다는 거예요. 무엇을 갈아서 주는지 어떻게 믿느냐는 손님들이 많다 보니 미꾸라지를 통으로 넣는 서울식 추탕이 완성됐지요.”

용금옥은 광복 후 예술가와 정치인, 언론인들의 사랑방이었다. 가게 인근에 언론사가 꽤 있어 돈 없고 애주가인 언론인들이 즐겨 찾았다. 맞은 편에 국회의사당이 현재 서울시의회 자리에 있을 때라 정치인들도 마찬가지였다.

손님들의 면면은 쟁쟁했다. 시인 변영로, 정지용, 구상, 정치인 조병옥, 유진오, 코주부 김용환 화백, 화가 김병기, 종군기자 1호 박성환, 언론인 이관구, 선우휘 등 한 시대를 풍미했던 인물들이었다.

고(故) 이만섭 전 국회의장도 용금옥 없이는 못 살았다. 가게 입구에는 매끈한 몸매와 카리스마 넘치는 젊은 시절의 이만섭 전 의장의 사진이 걸려 있다. 신 대표는 “이 전 의장이 용금옥 추탕이 먹고 싶어서 별세하기 일주일 전 포장해 가서 드셨다”는 일화를 들려줬다.

1960년대 한옥 양식을 잘 보존한 건물은 그 자체로 문화재다. 2013년 서울미래문화유산으로 선정됐다. 용금옥이 단순한 식당을 넘어 서울의 역사이자 문화인 셈이다.

용금옥을 잊지 못 한다는 북한 고위 인사들의 발언은 용금옥을 더 유명하게 만들었다.

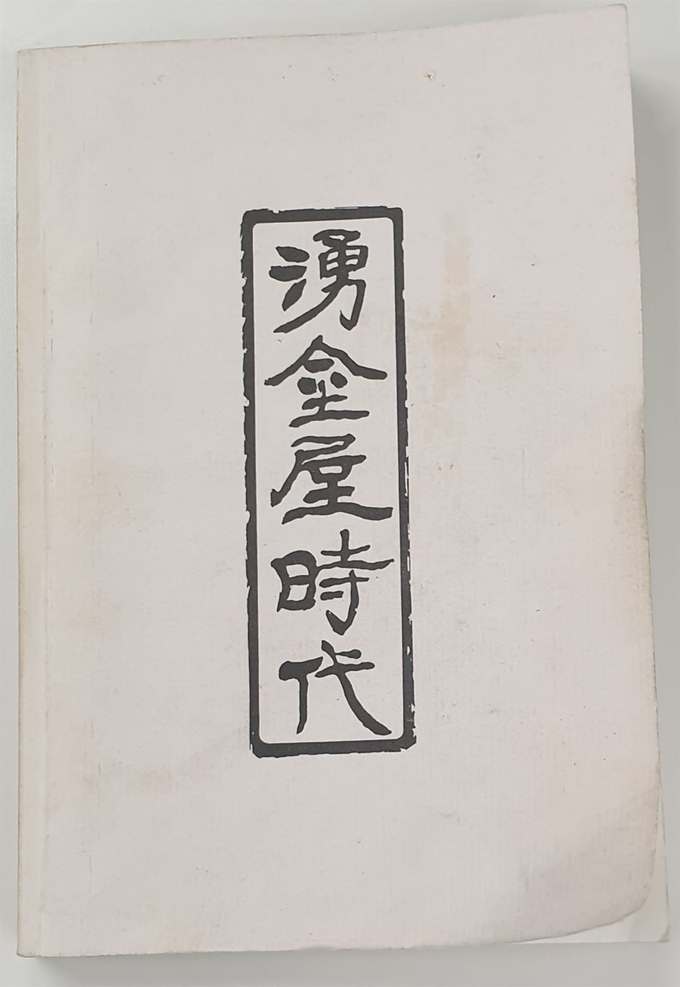

항일 유격대 출신의 시인인 이용상씨가 쓴 ‘용금옥시대’를 보면 1953년 판문점에서 휴전회담이 한창이던 시기 북측 김일성 주석의 통역이던 김동석이 회담 휴식 시간에 서울에서 취재를 갔던 기자들에게 “지금도 용금옥이 무교동 그 자리에 있는가” “용금옥의 안주인은 안녕하신가’라고 물었다는 일화가 있다. 고려대 교수였던 김동석은 한국전쟁 때 월북했다.

7ㆍ4 남북공동성명 합의사항 추진을 위한 남북조절위 제8차 회의를 위해 1973년 서울을 찾은 북한의 박성철 부주석은 남한 대표에게 “지금도 용금옥이 무교동 그 자리에 있느냐, 용금옥의 추어탕 맛을 보고 싶다”고 한 말이 언론에 실리면서 크게 화제가 됐다. 1990년 서울을 찾은 연형묵 북한 총리도 이틀 연속 들러 추어탕을 먹었다. 해방 이전으로 거슬러 올라가면 김일성의 동생인 김영주가 ‘김일선’이라는 이름으로 중국에서 귀국해 추어탕을 먹고 다시 기차를 타고 평양으로 갔다는 전설적인 이야기도 전해진다.

최근에는 2017년 문재인 대통령이 노동계 인사들과 청와대 만찬을 할 때 용금옥 추어탕을 배달해 먹어 언론에 소개되기도 했다.

“현대사의 고단한 역사를 그대로 안고 있는 집이다. 이곳이 식당은 밥 먹는 집이라는 전통적 통념과 달리 현대사에서 늘 거론되는 건 이유가 있다. 해방 전부터 민족지사와 문사, 예술인들의 사랑방이었고, 해방 후에는 야당 정치인들의 발길이 끊이지 않았기 때문이다.” 요리사 박찬일은 ‘백년식당’이라는 책에서 용금옥의 역사적 가치를 이렇게 평가했다.

뚝배기 한 그릇에 담긴 남북한을 아우르는 89년의 역사. 용금옥이 ‘노포 그 이상의 노포’인 이유다. 서울시민들은 ‘100년 용금옥’을 벌써부터 고대하고 있다.

가업의 4대 승계는 미정이다. 신 대표는 “당연히 염두에 두고 있지만 실제로 어떻게 될지는 아직 모르겠다”며 살짝 미소를 띠었다.

배성재 기자 passion@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0