가난, 기침, 사랑. 사람에게 숨길 수 없는 3가지로 흔히 이야기되는 것들이지만, 가난은 숨길 수 있는 대상에 끼는 것마저도 사치다. 기침이야 몇 번 내뱉으면 없어지고 사랑은 흔히 다른 형태로 바뀌는 데 반해, 가난은 잠시 숨기기는커녕 평생 벗어나기 어려운 창살 없는 감옥이다. 2015년 서울 용산구 동자동의 한 쪽방 건물에서 살다 강제 퇴거당한 주민 45명의 삶을 보면 가난이란 이름의 감옥의 실체가 더욱 분명히 드러난다.

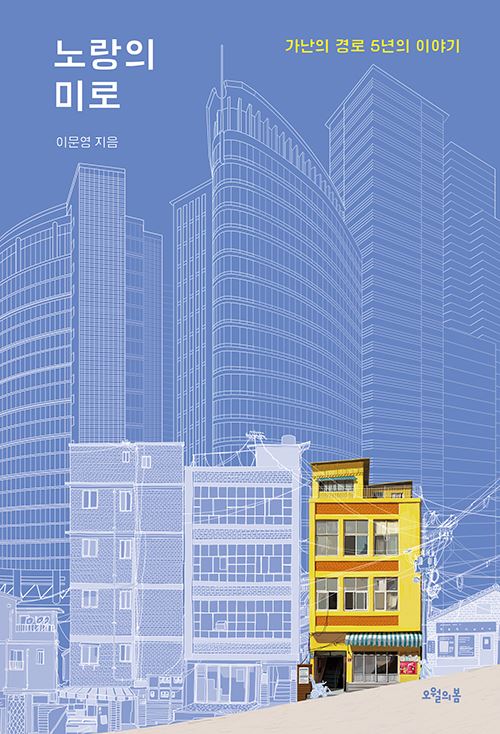

‘노랑의 미로’는 언론사 기자인 저자가 2015년 4월부터 이듬해 5월까지 ‘한겨레21’에 연재한 ‘가난의 경로’를 토대로 동자동 쪽방 건물 주민들의 일상을 올해 2월까지 5년간 추적한 기록이다. 노란색 퇴거 통보 딱지가 붙고 노란색 페인트칠이 조용히 윽박지르는 건물에서 쫓겨난 이들은 출구 없는 가난의 미로에 갇혀 하루살이 같은 삶을 연명한다. 저자는 ‘방문을 열자마자 죽음이 콸콸 쏟아졌다’는, 지독하게 강렬한 첫 문장과 함께 독자를 가난의 미로로 안내한다.

2014년 3월 피를 토하며 홀로 죽어간 106호 남자의 시신을 치우는 지하7호 유경식(이하 가명)의 물걸레질에서 시작한 세밀화는 올해 2월 다시 106호 김택부의 사망까지 그리며 가난이 집어삼킨 45개의 삶을 거대한 벽화로 완성한다. 한 건물에 살기에 거미줄처럼 이어진 이들의 관계는 때로는 연대와 서로에 대한 연민으로, 때로는 갈등과 싸움으로, 때로는 무관심과 방관으로 복잡하게 연결된다.

노랑의 미로

이문영 지음

오월의봄 발행ㆍ580쪽ㆍ2만4,000원

저자는 쫓겨난 주민들의 이주 경로를 따라가며 이사한 거리를 하나하나 측정했다. 주민 셋 중 둘은 직선거리 100m 안에서 이사했다. 마찬가지로 3명 중 2명은 다시 쪽방으로 옮겨갔다. 이렇게 그들은 같은 동네의 다른 건물에서 다시 만나 또 이웃이 됐다. 강제퇴거 5년 뒤 45명 중 9명이 세상을 떠났다. 헌법이 보장한 거주ㆍ이전의 자유와 행복추구권도 결국엔 이를 살 돈이 있는 사람에게만 허락된 것이란 사실을 보여준 것이다.

저자는 역사가 버린 기억들에 귀 기울이며 그 기억으로 ‘역사 밖의 역사’를 썼다. 주민들이 전해주는 이야기는 사실과 허구의 경계가 뚜렷하지 않다. 여기에 격렬한 정서와 생생한 비유를 담은 저자의 유려한 문체는 한 편의 소설을 읽는 듯한 느낌마저 준다. 무엇이 사실이고 허구이건 이들이 몸으로 통과해온 역사가 곧 눈부신 경제 발전 뒤에 가려진 가난의 실체라는 점은 분명하다. 저자는 글을 맺으며 가난을 구경하기만 한 이 책을 ‘실패의 기록’이라고 썼다. “가난을 소비하고 대상화해 온 시선을 극복했다고 자신할 수 없다”며 부끄럽다고도 했다. 가난을 외면해온 우리 모두가 나눠가져야 할 부끄러움이다.

고경석 기자 kave@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0