“마린 르펜은 3위다. 마크롱, 그리고 기권표와 무효표 다음이기 때문이다.”

온건 개혁을 주장한 앙마르슈의 에마뉘엘 마크롱 후보와 극우파로 꼽히는 국민전선(FN)의 마린 르펜 후보가 맞붙은 7일(현지시간) 프랑스 대선 결선투표는 마크롱의 승리로 끝났다. 투표가 끝난 뒤 장뤼크 멜랑숑 프랑스 좌파당 전 대선후보는 기자회견을 통해 “프랑스가 극단주의를 거부했다”고 평했다. 르펜의 결선투표 지지율(33.94%)이 기권표(24.89%)와 무효표(11.49%) 비중을 합친 36.38% 보다 낮았기 때문이다.

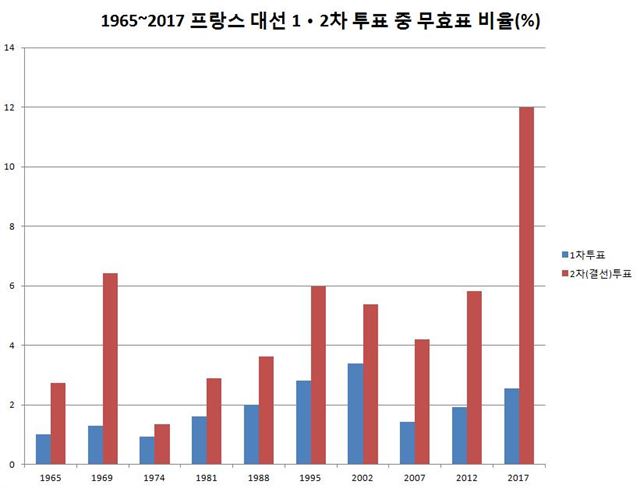

하지만 프랑스 여론은 멜랑숑 전 후보의 해석과 달리 높은 기권ㆍ무효표 비중에 대해 르펜과 마크롱을 모두 거부한 것이라고 봤다. 특히 무효표는 1965년 대선 이후 가장 높은 비중을 기록했다. 기권표는 정치적 무관심 때문에 투표를 하지 않아도 발생하지만 무효표, 특히 백지투표는 투표장을 찾아 적극적으로 행사하는 투표 거절 행위다.

문제는 백지투표(le vote blanc)야!

“페스트 아니면 콜레라다. 우린 둘 다 원하지 않는다.”

투표거부시위의 플래카드에 등장한 이 문구는 이번 프랑스 대선 결선투표에서 무효표 비중이 높은 이유를 단적으로 보여준다. 지난 4월23일 1차 투표 이후 두 사람의 결선투표 대결이 결정된 뒤 두 후보 모두를 지지하지 않겠다는 투표 거부운동은 프랑스 전역으로 확산됐다. 트위터 등 사회관계형서비스(SNS)에서는 #SansMoiLe7Mai (내가 없는 7일 투표), # NiMarineNiMacron (마린, 마크롱 모두 싫다) 등의 해시태그가 등장해 투표 거부를 독려했다. 유권자들은 ‘흰색 투표지 넣기’ ‘투표지 없는 빈 투표봉투만 넣기’등 구체적인 백지투표 방법까지 공유했다. 보이콧(Boycott)2017, 백지투표(Les Bulletins Blanc)등의 사회단체까지 생겼다.

프랑스 유권자들이 이토록 투표거부에 적극 나선 이유는 정치인들의 실망스러운 행보 때문이다. 프랑스 국민들은 1차 투표에서 공화당 프랑수아 피용의 세비횡령 의혹, 르펜의 허위채용 논란 등을 보며 정치적 냉소주의에 빠졌다.

마크롱과 르펜이 다수의 지지를 얻었지만 그들 역시 기성 정치인들과 크게 다를 것이 없다는 유권자들의 생각도 크게 작용했다. 르펜은 그 동안 인종차별 발언을 자제하는 등 아버지 장마리 르펜과 달리 ‘강성 이미지’를 걷어내고 대중적 인기를 모았다. 하지만 강한 민족주의 성향의 포퓰리스트라는 본질은 변하지 않았다는 평가다. 특히 EU 탈퇴 및 반이민주의 등 강한 고립주의를 추구하며 ‘프랑스의 트럼프’를 자처한 공약들이 극우세력 집권에 대한 시민들의 우려를 불러일으켰다.

하지만 마크롱도 르펜의 반대파들에게 명쾌한 대안을 제시하지 못하고 있다. 오히려 법인세 인하, 재정지출 축소, 공공부문 일자리 감축 등 친기업적 공약으로 ‘기업가들의 이익만 대변한다’는 비판을 받았다. 르펜이 싫어서 마크롱을 뽑아도 파리정치대학 및 국립행정학교(ENA) 등을 졸업하고 투자은행 로스차일드에서 일하는 등 엘리트 코스만 밟아온 그가 취업난에 시달리는 청년ㆍ노동자들을 대변하기 어렵다는 지적이다.

결국 이 같은 조건들이 프랑스 유권자들에게 ‘누구를 찍든 현실이 바뀌지 않을 것’이라는 생각을 심어줬다는 분석이다. 파스칼 페리뉴 파리정치대학 교수는 “프랑스인들이 정치적 충성을 어디에 바칠지 모르는 ‘충성의 위기’에 빠져 모든 유력주자들을 정치권에서 몰아내려 한 선거는 이번이 처음”이라고 말했다.

여기에 투표거부운동이 시작된 것은 결선투표라는 프랑스 고유 제도 탓도 크다. 원래 과반 이상의 지지를 받은 대통령을 선출해 정당성을 확보하려고 만든 제도이지만 지지후보가 결선에 진출하지 않을 경우 유권자들의 투표 의욕을 떨어뜨린다.

프랑스 대선 결선투표의 무효투표율은 매번 1차 때보다 높았다. 이번 선거에서도 1차 투표에서 19.58%로 4위를 한 극좌 멜랑숑 후보의 지지층이 극우 르펜과 중도파인 마크롱 모두 지지하지 않은 것이 기권을 견인했다는 분석이다.

결국 프랑스인들은 투표에 참여하되 아무도 찍지 않는 백지투표로 의사표시를 했다. 백지투표는 지난 1차 투표 당시 1.78%에서 결선투표 때 8.49%로 급상승했다.

프랑스에서는 무효표인 백지투표를 2014년부터 별도 집계한다. 백지투표를 실수로 생기는 기표오류와 달리 ‘민주주의 제도를 긍정하지만 후보에 반대’하는 적극적 투표행위로 본다. 1804년 나폴레옹이 황제 등극을 위한 투표를 실시했을 때 비밀리에 백지투표를 제외한 역사적 사건 등을 통해 이 제도가 발전했다.

백지투표를 일종의 저항 수단으로 활용하는 것은 프랑스뿐만이 아니다. 2011년 스페인 총선에서도 적극적인 백지투표운동이 전개됐다. 2007년 시작된 금융위기 이후 경기가 나아지지 않는 상태에서 집권당인 사회노동당이 금융위기 극복을 명목으로 연금수급연령 상향, 긴축재정 등을 시도하자 이에 반대하는 시민들이 ‘분노한 시민들(indignados)’이라는 긴축반대운동을 벌이고 2011년 7월 총선에서 거부권을 행사했다.

이들은 특히 2004년 창당된 대안정당인 무효표당(Escaños en blanco)에 투표하는 것으로 의사를 표시했는데 ‘이중에 아무도 없다(None of the above)’라고 불리는 비슷한 운동이 다른 나라에서도 수 차례 진행됐다. 영국은 지난 2000년 이후 ‘내 표에 합당한 후보가 없다!’당 등이 창당돼 투표에서 기성 정당을 거부하는 운동이 지속됐다. 인도는 아예 정부에서 투표용지에 ‘뽑을 사람 없음’이라는 별도 칸을 만들어 무효표를 별도 집계한다.

백지투표 섣불리 따라 했다간…

기성 정치인들에게 경각심을 줄 수 있다는 점에서 백지투표를 통한 저항운동은 나름 효과가 있다. 시아라 수페르티 미국 콜롬비아대 정치학과 교수는 “특정 정당의 기반을 위태롭게 할 정도로 백지투표가 나오면 부적절한 정당을 거부하거나 개선시키는데 영향을 줄 수 있다”고 말했다.

하지만 프랑스나 인도처럼 유권자의 거부 의사를 집계하는 제도가 없는 한 섣부른 무효표는 단순 기권에 그칠 수 있다. 수페르티 교수는 “핵심은 각 정당에 메시지를 주는 것인데 대부분의 나라에서 백지투표가 무효표와 합산처리돼 메시지로 전달되지 않는다”고 지적했다.

기권투표 역시 권장할 만한 전략은 아니다. 명확한 메시지가 보이지 않고 예상치 못한 결과를 가져올 수 있기 때문이다. 옴리 벤 샤하라 미국 시카고대 로스쿨 교수는 “2016년 미국 대선에서 공화당 후보인 트럼프가 얻은 표는 2012년 대선 당시 미트 롬니가 얻은 표와 비슷하지만 민주당 후보인 힐러리 클린턴의 표는 과거 오바마가 얻었던 것 보다 줄었다”고 분석했다. 예를 들어 미국 위스콘신 주에서 2012년 롬니 후보와 2016년 트럼프 대통령이 얻은 표는 140만표로 같았지만 클린턴 후보는 2012년 오바마 전 대통령보다 약 23만표 적게 얻어 패했다는 것이다. 미시건, 디트로이트 등에서도 비슷한 현상이 일어났다. 샤하라 교수는 “기권자들이 선거를 결정하는 캐스팅 보트 역할을 할 수 있지만 결과가 반드시 만족스럽지 않을 수 있다”고 강조했다.

신혜정 기자 arete@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0