가을, 초록으로 오더니

노랑ㆍ주황ㆍ빨강으로

어느새 떠날 채비

툭툭, 꽃잎처럼 낙엽이 진다. 기별도 없이 찾아올 땐 언제고 가을은 벌써 슬그머니 떠날 채비를 하고 있다. 병아리 발처럼 앙증맞은 중국단풍잎부터 벚나무, 단풍나무, 어른 손바닥만한 층층나무 이파리까지 저마다 울긋불긋 변신을 서두른다. 계절의 임무교대는 참으로 일사불란하다.

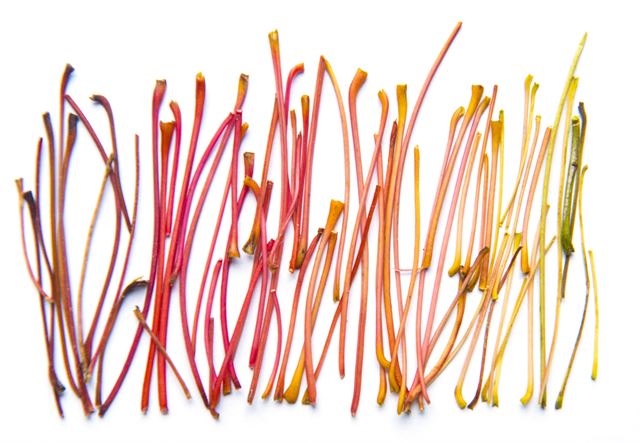

화려하게 세상을 물들이며 이별을 고하는 가을, 거리에 뒹구는 낙엽은 이 가을이 남긴 발자국이다. 거리에 공원에 수북이 떨어진 ‘낙엽꽃잎’들을 주워 모았다. 한 나무에서 진 이파리지만 동색(同色)을 찾기 어려울 만큼 다양한 색깔을 띠고 있다. 자연의 섭리란 얼마나 신비하고 창의적인가. 미묘한 색조의 흐름을 따라 낙엽을 늘어놓고 보니 스쳐가던 가을이 판타지 속 피에로처럼 함빡 웃고 있다.

색조의 흐름 따라

낙엽을 늘어놓으니

피에로처럼 함박웃음

가을은 초록부터 시작됐다. 아직 파릇한 이파리가 낙엽으로 떨어진 것도 순전히 가을 탓이다. 기온이 내려가면서 뿌리부터 잎맥까지 이어지던 수분 공급이 줄고 가지와 잎자루의 견고한 이음새는 나약해졌다. 스치는 바람, 날리는 빗방울에도 이파리는 힘없이 떨어지고 말았다. 억울함도 아쉬움도 초록 낙엽 위에 함께 쌓인 채 가을은 깊어 갔다.

초록을 뒤덮은 노랑은 가을을 인증하는 신분증이다. 이파리마다 점점이 내려앉더니 금세 가을을 수놓았다. 지천에 널린 노랑은 똑같이 눈부셔도 자세히 보면 각기 다른 색이다. 밝은 노랑부터 어두운 노랑까지 차례로 세워보면 그 차이가 확연하다. 초록부터 시작해 노랑에서 정점을 이룬 은행잎은 다시 옅어지며 말라 흩어지고 있다.

쌀쌀한 기운이 내려앉은 세상은 노랑을 벗어나 주황을 향해 달음질쳤다. 사실 어디까지가 노랑이고 어디서부터 주황인지 구분하기가 쉽지 않다. 그래도 가을 색은 한 방향을 향해 거침없이 흘러간다.

째깍째깍 돌아가는 가을 시계의 하이라이트는 단연 빨강, 한 여름 녹음마저 부러워할 궁극의 색이다. 온 대지가 활활 타오르는 듯한 강렬함 덕분에 가을의 색감은 다른 계절을 압도한다. 그러나 절정의 황홀함은 오래 가지 않는다. 주위에선 거무튀튀하게 마른 이파리들이 이른 추위에 오그라든 채 흙으로 돌아가고 있다. 존재의 덧없음에 밀려든 허탈함도 잠시, 낙엽 시계는 또다시 초록을 가리킨다. 돌고 도는 인생처럼 가을은 어김없이 왔다가 흘러가길 반복하는 중이다.

박서강기자 pindropper@hankookilbo.com

류효진기자 jsknight@hankookilbo.com

권수진 인턴기자(한양대 철학과 4)

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0