“힘이 덜 드는 것, 돈이 덜 드는 것, 누구나 똑같이 만들 수 있는 것, 운반이 편리한 것, 때가 묻거나 일부 파손돼도 괜찮은 것.”

한국 현대미술을 대표하는 작가 김용익(69)이 좋은 작품 분류 기준으로 정한 다섯 가지다. 그러나 스스로 세운 기준을 깨고 그는 의도적으로 ‘나쁜 작품’을 하기도 한다. “처음부터 줄곧 모더니즘이라는 권력을 비틀고 흠집 내 왔다”는 그이기에 “기준에 얽매이는 것은 스스로를 가두는 것이자 바보 같은 짓”이라는 역설이 자연스럽다.

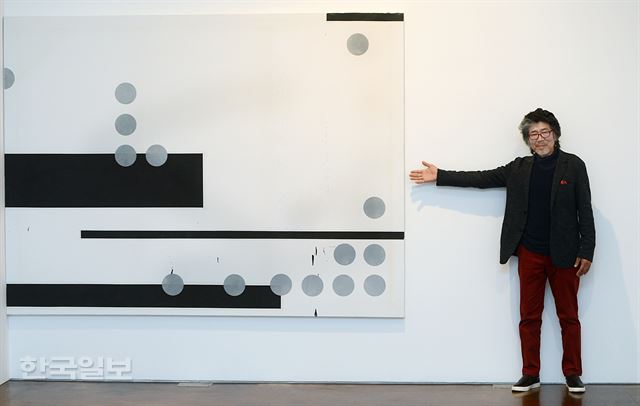

지난 9월 일민미술관에서 대규모 회고전 ‘가까이… 더 가까이…’를 통해 지난 40년 화업을 돌아본 그는 전시가 끝나기 무섭게 12월 30일까지 서울 소격동 국제갤러리에서 신작 개인전을 갖는다. 전시를 시작한 22일 한국일보와 인터뷰에서 그가 “제일 좋아한다”며 꼽은 작품은 뜻밖에 ‘미완’이었다.

“특별히 외출할 일이 없으면 마당을 끼고 보이는 작업실로 출근해서 하루 종일 그림을 그렸어요. 2년 동안 250여 점을 그렸으니 전시에서 선보일 작품이 많아 오히려 고민이었죠. 그래서 미완성된 작품은 ‘당연히 못 건다’고만 생각했는데 문득 ‘이런 것을 걸어야 한다’는 생각이 들었습니다.”

뿐만 아니라 그는 캔버스에 묻어난 프레임의 얼룩, 스케치 밖으로 튀어나온 채색까지 보정 작업 없이 그대로 갤러리 안으로 들여 왔다. 미완, 각종 얼룩과 때, 수정됐어야 할 실수 등 “실패라면 실패”라 할 수 있는 것들을 통해 그는 의도적으로 완벽을 깨뜨린다. “캔버스를 더럽히는 것에서 작업을 시작한다”는 그는 “다 그려놓은 작품도 일부러 훼손”함으로써 모더니즘에 균열을 낸다.

“프레임 안에서 없어져야 할 것들을 그대로 두는” 모순은 프레임 밖에서도 나타난다. 벽 한 가운데 걸려 있어야 마땅할 작품은 구석에 배치하고, 또 작품을 향해야 마땅한 조명은 오히려 작품이 사라진 빈 벽을 향한다. “소위 ‘화이트큐브’라 불리는 화랑에는 창문이 없어요. 작품만이 강렬한 존재감을 드러낼 수 있어야 하고, 다른 어떤 것의 입장을 허용치 않는 밀폐되고 멸균된 공간임을 의미하죠.” 그 중에서도 벽의 한 가운데를 “가장 권력을 쥔 공간”으로 해석하며 그는 “미적 권력을 비껴가고자 했다”고 설명했다.

‘미적 권력’에서 벗어나려는 시도는 순백색이어야 할 갤러리 벽에 전날 그가 남긴 스케치에도 드러난다. “‘왜 그렸냐’는 질문에는 결코 답하지 않겠다”면서도 그는 ‘잉여욕망’으로 이해를 도왔다. “그림을 그리고 발표하는 것은 그 자체가 질서ㆍ규율ㆍ훈육 등으로 이뤄진 세계 위에 위치하는 것입니다. 그러나 밑바닥에는 그 세계로 올라올 수 없는 욕망이 존재해요. 이 여분의 욕망 ‘잉여욕망’이 없다면 개별 인간의 삶은 아마 불가능할 겁니다.” ‘잉여욕망의 끄트머리’라 표현한 스케치는 “해체적 주체로서의 변신”을 선언한 그의 수많은 시도 중 하나다.

끝없는 진보를 가정하는 모더니즘 신화를 부정하며 그는 “창작은 불가능하다”는 데까지 사고를 확장했다. “좀 거창할 수는 있겠지만 누군가는 ‘선진국을 논하는 시대는 이제 끝났다, 선망국을 이야기해야 하는 시대다’라고 하잖아요. 끊임없이 이러한 생각들을 해왔고 결국 예술가로서 저의 결론은 ‘창작은 불가능하나 기존의 작업을 재활용하는 것은 가능하다’는 것입니다.”

1980년대부터 줄곧 자신의 작품을 ‘재활용’해왔으나 이번 전시에서 김용익 작가는 1990년대부터 그가 본격적으로 탐구해온 ‘땡땡이’를 더욱 적극적으로 재구성하고 재해석한다. 얼핏 과거작의 단순 반복으로 보인다는 데 대해 김용익 작가는 “완전히 다른 의미”라고 선 그으며 작품 제목인 ‘유토피아’를 언급한다.

“예전의 땡땡이는 먼저 그려놓은 그림을 의도적으로 가리는 역할에 불과했어요. 나름대로 모더니즘 미술에 흠집을 내는 방식이었죠. 그런데 제가 지금 다시 가져온 땡땡이는 달라요. 밝고 경쾌해 보이지만 어쩐지 공허하지 않나요? 모든 것이 갖춰진 이상향이자 동시에 결코 도달할 수 없는 세계인 ‘유토피아’를 표현하고 싶었어요.”

그러나 그는 세상과 동떨어진 존재로서의 예술가를 원치 않는다. “이제는 버려야 한다”고 생각할 정도로 좋아해 마지 않는 김수영 시인의 작품 ‘거짓말의 여운 속에서’를 작품에 활용한 것도 그 때문이다. “‘여운’이라는 단어 때문에 아마 ‘예전의 후광에 기대겠다’는 식으로 쉽게 해석할 수도 있어요. 저는 스스로에게 만족을 주는, 자기 위안적 작품을 하는 사람이 아닙니다. 현실, 그 중에서도 정치에 대해 관심을 갖는 것은 일종의 의무라고 생각하고요. 미술 안에서 미술을 다루는 것처럼 보이지만 지금 눈앞의 현실을 저만의 방식으로 풀어내고 싶었습니다.”

신은별 기자 ebshin@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0