비장애인에게 7분 걸리는 구간

엘리베이터 없어 리프트로만 이동

구경하는 사람들 시선도 견뎌야

지하철 6호선 신당역 승강장. 1-1번 문으로 내리면 2호선으로 갈아타러 가는 입구가 바로 앞이다. 여기서 2호선으로 환승하기까지 걸어가는 데 걸리는 시간은 보통 7~10분. 다른 역보다 환승 거리가 길어 빠른 걸음으로 걸어도 상당한 시간이 걸린다.

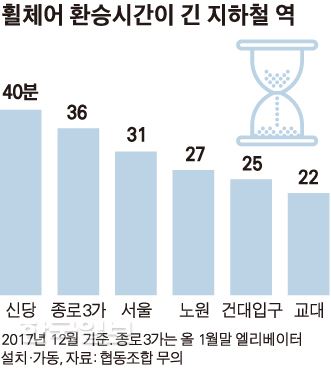

그렇다면 휠체어를 탄 장애인은 어떨까. 8일 장애인이동권콘텐츠제작 협동조합 ‘무의’가 지난해 1년간 22개 지하철역 40개 구간에 대해 조사해 최근 발표한 결과에 따르면 이들 구간의 비장애인 환승시간은 평균 4.2분에 불과했지만 휠체어 환승시간은 5배에 가까운 21.0분에 달했다. 환승에 20분이 넘게 걸리는 구간이 24개였는데, 이곳 신당역의 2, 6호선 환승 2개 구간은 무려 40분으로 환승시간이 가장 길었다.

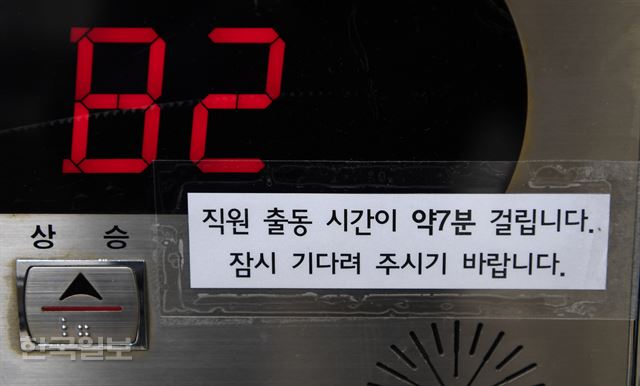

도대체 어떻게 이동을 해야 하길래 40분이나 걸린다는 걸까. 기자가 직접 휠체어를 타고 지하철역 환승에 도전해 봤다. 지난 7일 오전 10시30분 무렵 신당역 2호선 승강장. 인턴기자가 휠체어에 앉고 기자가 이를 밀어주는 활동 보조인 역할을 맡았다. 아예 역사 밖으로 나가 이동하는 것도 방법이지만 인파가 많은 시장통을 지나가야 한다. 차라리 휠체어 리프트를 여러 번 타야 하는 계단으로 이동하기로 했다. 호출 버튼을 누르자 바로 지하철 직원과 연결됐다. 리프트에는 ‘직원이 도착하는 데 7분 정도 소요된다’는 글귀가 적혀 있었다.

리프트 호출 5분 후 직원 도착

다른 환승객 있으면 무작정 대기

“역 설계 때부터 약자 고려 안 해”

미리 연락을 해 둔 덕인지 5분 만에 달려 온 직원의 도움을 받아 리프트를 사용했다. 조종간의 스틱을 당겨 리프트를 타고 올라가는 동안 승강장에 다음 열차가 도착했다. 우르르 내린 승객들은 바로 옆의 에스컬레이터를 타고 올라가며 리프트를 신기한 듯 쳐다봤다. 눈을 마주쳐도 피하지 않고 동물원 구경하듯 계속해서 쳐다보는 사람도 있었다.

안 그래도 긴 신당역 환승 구간. 그중 계단을 세 번 오르내려야 하는데 모두 엘리베이터가 없다. 지하철 승객들의 호기심 섞인 시선을 느끼며 세 번의 리프트를 타느냐, 밖으로 나가 혼잡한 시장통 속을 더 따가운 시선을 느끼며 지나가느냐. 둘 다 장애인 입장에서는 원치 않는 선택지일 것이다.

드디어 6호선 승강장에 도착했다. 역 직원의 도움으로 최단 거리로 안내를 받았는데도 30분이 걸렸다. 신당역은 워낙 환승이 어려워 휠체어 리프트를 호출하면 교통약자에게 도움을 주는 직원이 환승이 끝날 때까지 안내해 준다. 그럼에도 환승 방법에 대한 지식이 없는 상태에서 장애인이 환승을 시도한다면 무의 측 조사대로 40분 이상 걸릴 만했다.

만약 한 사람이 휠체어 리프트를 사용하는 도중 다른 장애인이 환승을 하러 온다면? 리프트는 직원의 도움 없이 이용할 수 없기 때문에 무조건 기다려야 한다. 홍윤희 무의 이사장은 “리프트 대신 엘리베이터를 설치하든가, 적어도 교통약자를 돕는 직원의 수를 현재보다 늘려주어야 한다”고 말했다. 서울교통공사는 2020년까지 12개역에 엘리베이터를 증설할 계획이지만 신당역 등 16개 역은 구조적으로 설치가 어려워 계획조차 없다. 공사 측은 “16개 역의 경우 환기실 재배치 등 구조를 변경하여 설치가 가능하도록 하는 방법을 계속 찾는 중”이라고 밝혔다.

지난해 처음으로 서울지하철 14개역에 대한 교통약자 지도를 내놓은 무의는 이번 조사를 더해 33개역에 대한 환승지도를 업데이트했다. 대학생 디자이너와 서울디자인재단 등이 지도 디자인에 자원봉사로 참여했고, 앞으로는 ‘서울시도심권50플러스센터’와 협력해 50대 이상 장년층 활동가도 지도 제작을 위한 현장조사에 참여할 계획이다. 이들 덕분에 장애인 등 교통약자들의 지하철 환승이 좀더 편리해진 셈이다.

하지만 사실 교통공사나 지방자치단체, 공공기관이 해야 하는 일을 대신 하고 있는 것이나 다름없다. 더구나 신당역처럼 설계 자체가 잘못된 경우에는 아무리 친절한 환승지도가 제공된다 해도 이동에 큰 어려움을 겪을 수밖에 없다. 홍 이사장은 “엘리베이터 설치는 물론, 휠체어 눈높이에 맞는 적절한 안내나 도움이 제공되고 장애인에 대한 시민의식이 높아져, 궁극적으로 무의 지도가 필요 없는 사회가 되었으면 좋겠다”고 말했다.

최진주기자 pariscom@hankookilbo.com

이우진 인턴기자(숙명여대 법학과 4)

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0