#1

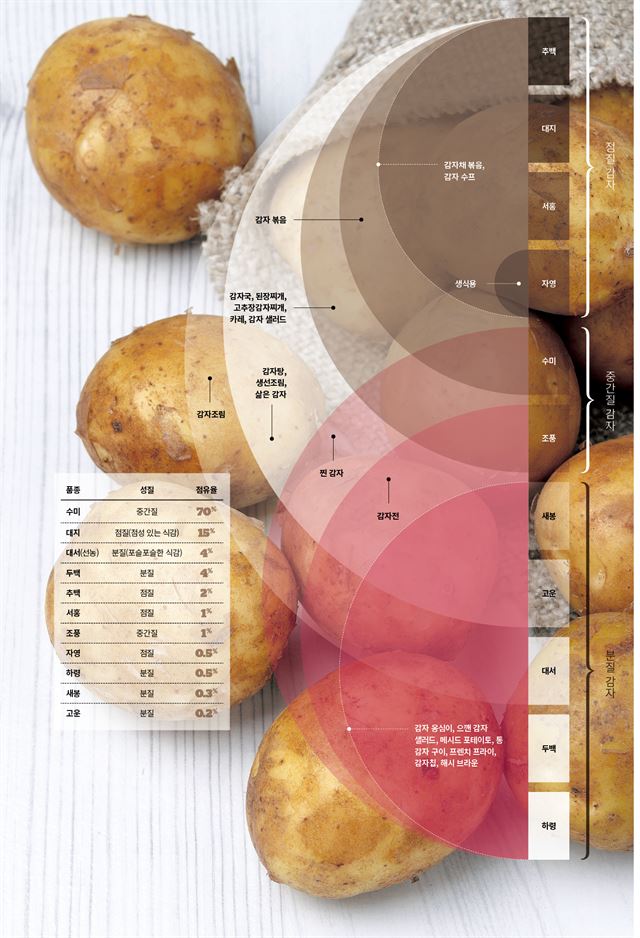

전분 함유량으로 종류 나눠

으깬 샐러드엔 포슬포슬 분질감자

수프, 볶음은 끈적한 점질 감자

#2

국산은 중간질 ‘수미’가 70%

바삭한 ‘대서’’두백’은 각 4%뿐

황토 재배 흙감자가 분질성 강해

닭볶음탕에 넣은 감자가 사라졌다. 바벨탑처럼. 닭볶음탕 냄비는 한 번도 뚜껑을 열지 않은 밀실이다. 아무도 감자를 먹지 않았다는 알리바이가 명확하다. 그러나 감자는 사라졌다. 남은 것은 토막 난 닭과 당근, 양파 그리고 되직한 국물뿐이다. 트릭은 무엇일까?

추리소설 같은 ‘감자 실종 사건’은 끊이지 않는다. 의문의 사건이 이어진다. 종종 카레에 넣은 감자가 사라진다. 당근만 남긴 채. 맑게 끓인 감자국은 왜 감자 곤죽이 되었을까? 기껏 채 썰어 감자채 볶음을 했는데 왜 프라이팬 위에 완성된 것은 감자전일까? 감자조림은 왜 간장색 진흙덩이가 됐을까?

한편 반대의 미스터리도 왕왕 발생한다. 감자전을 부쳤는데 바삭하지 않고 떡처럼 눅눅하다. 삶은 달걀과 다진 양파, 소금에 절여 물기를 짜낸 오이까지 준비해 감자 샐러드를 간만에 만들어 볼라치면 이 또한 끈적한 떡이 된다. 프렌치 프라이를 튀겼더니 고구마 줄기처럼 축 늘어진 것은 맥도널드 같은 세계적인 프렌치 프라이 전문점 같은 노하우를 갖추지 못해서라 치자. 그래도 때이른 더위에 찐 감자, 그것 하나만큼은 껍질이 쩍쩍 갈라져 포슬포슬한 속살을 드러내고 입 안에서 녹듯이 사라져줘야 하지 않나? 매끈한 껍질을 벗겨내면 쫀득쫀득하게 입 안에 들러붙는 것이 영 이상하다.

고대 남미 국가의 중요한 식량자원, 또 현재도 한국의 식량작물로 관리되고 있는 작물, 감자. 너는 정녕 원산지 잉카와 마야 제국의 신비를 품은 미지의 덩이줄기일까. 우리는 감자를 잘 알지 못한다. 각기 다른 감자의 성질은 우리에게 미지의 영역이다. 감자의 신비를 벗긴다.

감자의 두 갈래, 그리고 그 중간계

국물 요리에서 사라지는 감자는 식감이 포슬포슬한 분질 감자라고 부른다. 전분이 많다. 전분 중에서 아밀로오스 함량이 높은 것이 많다. 아밀로오스는 분자 구조가 일자로 돼 있어 뭉치지 않는다. 물을 만나면 부풀다가 덩어리지다가 으스러지고 결국 흩어져버린다. 그래서 닭볶음탕과 카레와 감자국과 감자볶음과 감자조림이 국물에 녹는다.

반대의 감자도 있다. 점성이 많은 점질 감자다. 같은 감자라고 하기엔 많이 다르다. 전분이 적고, 그나마도 아밀로펙틴이 대부분이다. 수분이 많다. 가지처럼 생긴 아밀로펙틴은 풀처럼 굳는다. 끈적거리고 쫀득거리는 감자로, 열과 수분에 강하다. 단단히 뭉치는 성질이다.

따라서 감자는 표와 같이 요리에 맞게 품종을 골라 쓸 필요가 있다. 감자가 수분에 얼마나 녹기를 바라는가에 따라 분질 감자를 쓸까, 점질 감자를 쓸까 하는 선택 하나를 더 해야 한다. 장볼 때마다 “이 감자는 무슨 감자예요?”하고 물어야 오늘 저녁 닭볶음탕의 감자를 포슬포슬하게 써서 흰 쌀밥에 국물과 함께 비벼 먹을지, 아니면 양념이 묻은 감자를 알맹이 그대로 먹을지 결정할 수 있다. 그러나 사실상 물어도 제대로 답을 듣기는 힘들 것이다. 현재의 감자 유통구조가 그렇다. 다만 계속 묻다 보면 언젠가 답도 돌아오게 돼 있다. 품종 이름까진 아니어도 소비자가 분질 감자인지, 점질 감자인지를 알고 선택할 수 있어야 한다.

그런데 현재로서는 애초에 품종을 물을 필요도 없다. 국내 생산되는 감자는 70%가 ‘수미’다. 저장해 뒀다가 팔기 좋고 적당히 분질 감자와 점질 감자의 특성을 동시에 갖춘 ‘중간질 감자’다. 대부분의 한국 음식에 적합하고, 무엇보다 한국 환경 어디서나 잘 자란다. 게으른 농부도 잘 키울 수 있을 정도로 병충해에 강하고 소출도 좋다. 대신 맛이 다소 맹맹한 게 흠이고, 점질에 가까운 중간질이라 분질의 장점을 약하게 누려야 한다는 것이 아쉬움이다. 시설에서 재배해 5월 상순까지 수확하는 ‘조풍’은 성질이 비슷하지만 맛이 훨씬 달고 고소하다. 수미보다도 더 맹맹한 감자도 있다. ‘추백’과 ‘대지’는 시장에서 아예 ‘물 감자’라 불린다.

어른들이 흔히 이야기하는 “예전에 쪄 먹던 포슬포슬한 감자”는 분질 감자의 극단인 ‘남작’이라는 품종이었다. 물 감자에 비하면 ‘물 고구마와 밤 고구마’를 차용해 ‘밤 감자’라고 부를 만하다. 이 감자는 병도 잘 들고 소출도 좋지 않아 농민이 고생을 했다. 수미가 보급되며 급속도로 자취를 감췄다. 대체 품종으로 현재는 ‘대서’ ‘두백’이 각 4%의 생산량을 차지해 그나마 구해볼 만하다. 강릉 지역에서 이맘때 나오는 ‘하령’은 남작과 가장 비슷한 특징을 갖고 있지만 생산량이 0.5%에 불과하고 감자의 아린 맛을 내는 솔라닌이 너무 잘 생긴다는 단점을 갖고 있다. 올해 농촌진흥청에서 처음 보급한 종 중 강선, 만강, 금선도 분질 감자로 특히 금선은 고소한 맛이 좋다.

감자의 진짜 이름 찾기

시중에서 널리 유통되는 감자의 이름은 몇 가지가 있다. 흙감자, 햇감자, 알감자 등이다. 감자 껍질에 흙이 묻어 있어 ‘흙 감자’로 팔리는 감자는 따로 그러한 품종이 있는 것이 아니라 황토 토양에서 자라 찐득한 흙이 묻은 채 유통되는 것이다. 농촌진흥청 국립식량과학원 조지홍 연구사에 따르면 황토 토양에서 자란 감자는 같은 품종이라도 상대적으로 좀더 분질성을 띠는 경우가 있다. ‘햇감자’는 수확 후 별도의 저장을 거치지 않고 바로 판매한다는 의미로, 저장감자가 아니라는 의미로 이해하면 된다. 저장감자는 수분이 날아가 맛이 농축되지만 전분 함량은 다소 떨어지는 단점이 있다. 저장 온도에 따라 감자의 당도가 올라가기도 한다. ‘알감자’나 ‘조림 감자’는 예전에 덩이줄기의 크기가 작은 품종이 실제로 있었지만 캐도 캐도 조그만 것뿐이라 수확에 어려움이 있어 소외됐다. 대신 감자를 캐서 나온 것 중 크기가 작은 것을 선별해 조림용으로 따로 유통시킨다.

감자에게도 이름이 있다. 가명 말고, 감자의 실명을 찾아 주자. ‘감자 실종 사건’을 막기 위해, 또는 프렌치 프라이가 고구마 줄기가 되는 것을 막기 위해 재배되는 감자 품종은 수미 편중에서 벗어나 더 다양해져야 할 필요가 있고, 유통과 판매에 있어서도 품종을 끝까지 구분해 소비자에게 선택권을 되돌려줄 필요가 있다. 모든 감자에는 그만의 적합한 요리법이 있고, 그 음식을 먹을 사람은 결국 소비자이기 때문이다.

점질ㆍ분질 감자 요리하기

지난 21일 서울 성동구 성수동 ‘따끼압’에서 열린 식재료 탐구 모임 ‘한 그릇에 담다’ 행사에서 감자를 다뤘다. 13가지 감자 비교 시식을 비롯해 감자를 집중 탐구했다. 강남구 신사동 이탈리아 레스토랑 ‘그라노’ 손영철 셰프가 선보인 점질 감자와 분질 감자 요리의 조리법을 소개한다.

▦점질 감자로 만든 여름 감자 샐러드.

1. 수미나 점질 감자를 소금물에 삶아 식으면 먹기 좋은 크기로 깍뚝 썬다.

2. 바질 잎, 엔초비, 마늘, 파마산 치즈, 잣, 엑스트라 버진 올리브 오일, 소금을 한데 갈아 바질 페스토를 만든다. 완제품을 구매해도 된다.

3. 바질 페스토에 깍뚝 썬 감자를 가볍게 버무리고 접시에 담는다.

4. 8분 정도 삶아 반숙으로 준비한 달걀과 부드럽게 데친 완두콩, 허브잎, 페타치즈를 흩뿌려 놓고 엔초비, 레몬 드레싱, 엑스트라 버진 올리브 오일을 뿌려 완성한다.

▦분질 감자로 만드는 트러플 크림의 감자 뇨키

1. 울릉도 홍감자 또는 다른 분질 감자를 푹 익힌 뒤 뜨거울 때 껍질을 벗기고 거칠게 으깨 둔다.

2. 생크림, 각종 치즈, 트러플 오일을 한 데 끓여 크림소스를 졸인다. 소스는 시판 크림 소스와 트러플 오일을 섞어 써도 된다.

3. ‘1’이 식으면 중력분과 달걀, 파마산, 소금, 넛맥을 섞는다. 강하게 치대면 점성이 생기므로 가볍게 뒤섞는 정도가 좋다.

4. 도마 위에서 ‘2’를 길게 가래떡처럼 굴려 한 입 크기로 썬다.

5. 뇨키 성형 틀이나 포크를 이용해 모양을 예쁘게 잡는다.

6. ‘4’를 끓는 소금물에 30초 정도 데친다.

7. 기름 두른 코팅 팬에 ‘5’를 노릇하게 굽고 ‘2’의 소스를 부으면 완성.

강릉=이해림 객원기자 herimthefoodwriter@gmail.com

사진 강태훈 포토그래퍼

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0