영장류 진화의 선구적 연구자

정자와 난자 기원부터 인간 복제·유전자 조작까지

수십억년 걸친 생식의 진화사를 흥미로운 질문으로 쉽게 설명

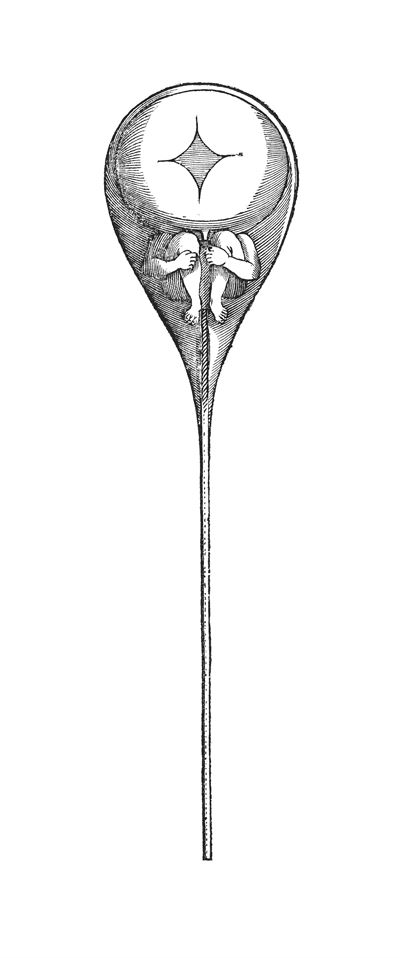

생물학이 현미경을 사용하기 시작한 것은 17세기, 네덜란드 과학자 레이우엔훅이 직접 렌즈를 갈아 만든 현미경으로 단세포 생물을 관찰하면서부터다. 그는 원생동물, 조류, 효모, 세균 등 주요 단세포 미생물을 발견함으로써 생물학의 새 장을 열었다. 인간의 정자를 현미경으로 처음 본 사람도 레이우엔훅이다. 1667년의 일이다. 그는 그게 정액을 오염시킨 작은 기생충이라고 생각했지 정자인 줄 몰랐다. 난자는 정자보다 훨씬 뒤에 알려졌다. 배아생물학의 선구자 카를 에른스트 폰 베어가 1827년 인간과 기타 포유동물의 난자에 관한 논문을 발표하면서부터다. 그때까지도 정자와 난자라는 성세포가 무슨 일을 하는지 몰랐다. 사람들은 생명이 자연 발생을 통해 무생물에서 생겨났다고 믿었다. 성을 매개로 한 생식의 기전이 밝혀져 생식생물학이 과학의 영역에 자리잡은 것은 50여년밖에 되지 않는다. 지구에 생명이 태어난 지 30억년이 넘었지만, 인간 생식의 많은 부분은 여전히 미스터리로 남아 있다.

‘우리는 어떻게 태어나는가’는 성세포의 기원부터 인간 생식의 현재와 미래까지, 수십 억 년에 걸친 생식의 진화사를 다루는 책이다. 아이를 갖거나 키우는 건 자연스러운 일이어서 굳이 이처럼 긴 시간 여행이 필요 있을까 싶지만, 그 자연스러움이라는 것이 사실 척추동물과 유인원 조상이 진화해 온 오랜 바탕 위에 만들어진 것임을 알면 고개를 끄덕이게 된다. 인간 생식이 어떤 환경에서 어떤 방식으로 진화해왔는지 이해함으로써 우리의 현재와 미래에 관해 보다 나은 기초를 제공하려는 게 이 책의 목표다. 저자는 영장류 진화, 발생생물학, 생물인류학의 선구적 연구자다.

정자와 난자 이야기로 시작한다. 왜 난자는 정자보다 클까. 단 한 개의 난자를 수정시키는 데 왜 2억 개가 넘는 정자가 필요할까. 비스페놀A 같은 환경 오염물질의 영향으로 남성의 정자 수가 급감하고 있는 지금, 미래의 인간 생식은 어떻게 될까. 이런 질문들이 기다리고 있다.

마지막 제 8장은 인간 생식의 미래를 묻는다. 산아 제한, 출산 장려, 인공수정, 대리모, 유전자 조작과 인간 복제 등 인간 생식을 결정하는 중요한 행위에 대해 실제 사례를 거론하며 과학적, 윤리적 질문을 던진다. 저자는 “생식은 내 삶의 방식을 결정하는 일이자 인류의 미래를 쓰는 일”이라고 강조한다.

우리가 어떻게 아기를 갖고 키울 수 있게 진화했는지 추적하는 이 책은 생리 주기와 계절성, 짝짓기와 임신, 출산, 수유, 젖 떼기까지 육아의 진화적 배경을 과학적으로 설명하는 한편, 성교육서로 읽을 수 있는 실용적 정보도 담고 있다. 사진과 그림이 하나도 없고 400쪽이 넘는 꽤 두툼한 책이지만, 흥미로운 질문과 알기 쉬운 설명 덕분에 매끄럽게 넘어간다.

우리 몸의 생식기관은 왜 지금의 모습을 갖게 됐을까, 성세포가 활발한 시기가 따로 있는 걸까, 다른 동물들은 새끼를 쑥쑥 낳는데 인간의 출산은 왜 목숨을 위협할 만큼 어려운 일이 됐을까 등 수많은 질문들을 저자는 비교생물학과 진화의 시각에서 풀어간다. 예컨대 인간의 아기가 고릴라나 침팬지, 오랑우탄의 새끼에 비해 커다란 몸과 큰 뇌를 갖고 태어나는 까닭을 설명하는 대목에서는 최초의 인류인 오스트랄로피테쿠스 이후 호모 하빌리스, 호모 에렉투스, 네안데르탈인을 지나 호모 사피엔스 현생인류에 오기까지 신생아의 뇌 크기가 점점 커진 진화의 오랜 역사를, 다른 영장류나 포유류의 그것과 비교해 정리한다.

서문에서 저자는 “여태껏 내가 자연계에서 배운 것이 있다면 지난 수백만 년 아니 수십억 년 동안 진화해온 복잡한 시스템에 관한 무한한 감격과 존경”이라고 고백했다. “이 책을 통해 이 세상 어디에나, 예나 지금도 그렇지만 미래에도 어김없이 존재하고 있을 부모들과 그 감격을 공유하고 싶다”는 그는 인간 생식의 미래를 생각하는 마지막 장에서 다시 한 번 강조한다. “우리 자신을 이해하고 미래를 보장하기 위해서도 우리는 그 진화적 배경을 이해해야 한다” 고. 인간 생식의 자연사를 추적하는 데 40년을 바친 과학자가 그 정수를 기록한 것이 바로 이 책이다.

오미환 선임기자 mhoh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0