스마트폰으로 호출하는 심야 버스 서비스 ‘콜버스’가 불법 논란에 휩싸이며 제 2의 우버 사태로 번지고 있다. 2009년 스마트폰을 이용한 차량 호출 서비스를 처음 내놓은 미국의 우버는 세계 각국에서 승객을 빼앗길 것을 우려한 택시업체들과 충돌하며 갈등을 빚었다.

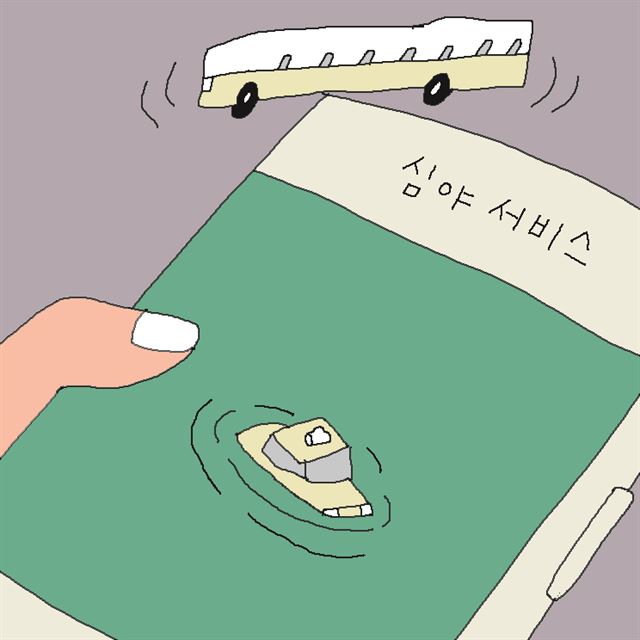

국내업체 콜버스랩이 개발한 콜버스는 이용자가 스마트폰 소프트웨어(앱)로 출발, 도착 지점을 입력하면 전세버스가 실시간으로 경로를 바꿔가며 이들을 태우고 내려주는 서비스다. 택시 잡기 힘든 심야에서 새벽 시간대에 운행하는데 서울 강남ㆍ서초구에서만 시험 서비스 중이다.

하지만 승객을 빼앗길 것을 우려한 택시업계는 정부에 규제를 요구하는 등 반발하고 있다. 반면 정보기술(IT) 업계에서는 정부가 규제에 나서면 여러 혁신 시도가 실종될 수 있다며 우려하고 있다.

3일 IT업계에 따르면 국토교통부는 최근 콜버스의 적법 여부를 가리기 위한 법률 검토에 착수했다. 택시업체들이 불법 가능성을 제기하면서 서울시가 지난달 30일 국토부에 판단을 의뢰했기 때문이다. 국토부 관계자는 “콜버스는 사업용 차량이 아닌 일반 자가용을 이용해 명백한 불법이었던 우버와 달라서 따져봐야 할 부분이 많다”며 “관련 법률을 면밀히 검토해 이달 말까지 결론을 낼 것”이라고 말했다.

쟁점은 콜버스가 현행법이 규정한 ‘전세버스운송사업’에 해당하는지 여부다. 여객자동차 운수사업법에 따르면 전세버스는 시내버스처럼 기점(출발지)과 종점(도착지), 경유 지점, 운행 시간, 배차 간격 등을 특정하지 않고 일대일 계약에 따라 여객을 운송해야 한다. 박병종 콜버스랩 대표는 “콜버스는 이용자들의 의사를 하나로 모아 밤에 일이 없는 전세버스와 연결해 준다”며 “직접 버스를 빌려 운송하는 것이 아니라 중개해주는 것이기 때문에 불법이 아니다”라고 말했다.

이 같은 상황은 2013년 국내에 진출했지만 관련 법과 택시업계 반발에 부딪혀 결국 사업을 접은 우버 사례와 비슷하다. 이용자끼리 서로 빌려 쓰는 공유경제에 기반한 우버는 미국 일부 지역을 비롯한 대부분 국가에서 규제에 가로 막혔지만 이용자들의 호응에 힘입어 지속적으로 합법 지역을 넓히고 있다.

뉴욕 등 일부 도시를 제외하면 택시 수가 적은 미국에서는 우버의 등장으로 밤 약속이 많아지는 등 작은 기업의 아이디어가 문화까지 바꿨다는 평가를 받는다. 중국, 인도 등에서는 현지 업체들이 우버에 맞서 개발한 서비스가 크게 성장해 창업 열풍을 주도하고 있다. 영국의 경우 지난 3월 정부 차원에서 규제를 개선하고 공무원 출장 시 공유경제 서비스 이용을 장려하는 등 공유경제를 지원하기 시작했다.

하지만 이런 세계적 추세와 달리 우리나라는 공유경제가 제자리걸음만 하는 상황이다. 따라서 창업을 활성화하고 파괴적 혁신을 이끌기 위해 제도적인 토양을 먼저 만들어야 한다는 지적이 나온다. 임정욱 스타트업얼라이언스 센터장은 “새로운 서비스가 나왔을 때 시도해 볼 기회도 주지 않고 규제를 이야기 하면 혁신이 이뤄질 수 없다”며 “이용자들에게 돌아가는 효용가치가 얼마나 큰지 지켜본 다음 제도권 수용 여부를 결정해야 한다”고 강조했다.

이서희기자 shlee@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0