“여의도에서나 국회의원이지, 명절 시댁에선 그저 ‘도우미’에 불과해요.”

한 여성 의원의 한탄이 폐부를 찔렀다. 명절은 특히 지역구 여성 의원들이 이중고, 삼중고의 굴레를 지는 시기다. 지역구에서나, 집안에서나 며느리로서 역할이 극대화되기 때문이다. 연휴 전부터 경로당과 지역구 행사장을 샅샅이 돌며 ‘얼굴도장’을 찍어야 하고, 명절에는 시가에 가 평소 못한 ‘며느리 노릇’에 매달린다. 선(選)수가 올라갈수록 ‘쌍끌이’ 부담은 가중되기 마련이다. 당 안팎에서 지역구를 노리는 경쟁자들과 전투도 치열해지니 말이다.

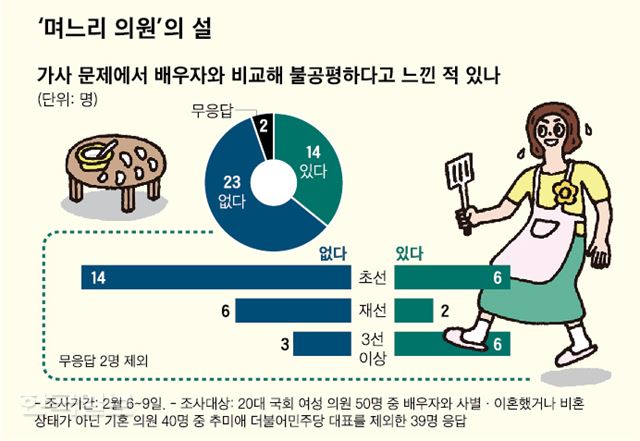

한국일보가 실시한 ‘며느리 의원의 설’ 설문조사에서도 ‘가사 문제 등에서 배우자와 비교해 불공평하다고 느낀 적이 있느냐’는 질문에 3선 이상 여성 의원들은 ‘불평등을 느꼈다’고 답한 비율이 67%(9명 중 6명)로 가장 높았다. 반면 초선 의원들의 경우엔 그 비율이 20명 중 6명으로 30% 수준이었다. 20대 국회의 여성 초선 의원 26명 중 23명이 지역구 활동 부담이 적은 비례대표 출신이라는 점도 작용한 것으로 보인다.

며느리 의원들이 명절에 치르는 분투기도 눈물겹다. 야권의 한 의원은 “명절 때는 몸을 둘로 쪼개도 모자랄 지경”이라며 “지역구를 돌고 설 전날 시댁으로 가면 돌아올 때까지 부엌을 벗어나지 못한다”고 말했다. “평소에 바쁘니 명절 때라도 ‘며느리 노릇’ 제대로 해야지”하는 시댁 어르신의 한마디는 그를 더 옥죈다. “의원은 무슨… ‘여기 숟가락~’ 하는 소리에 종종 걸음으로 갖다 바치는 나를 보면 그저 ‘도우미’ 같다”고 그는 털어놨다. 여당의 3선 의원도 “아내, 며느리로서 역할과 의정활동을 병행하기에 솔직히 많은 부담을 느낀다”며 “지역구를 돌고 녹초가 가 돼 집에 들어서면 그때부터는 집안일이 시작된다”고 말했다.

의정활동 탓에 평소 집안 일에 소홀했다는 자책감도 의원들을 더욱 부엌 안으로 밀어 넣는다. 3선 베테랑 의원들이라고 예외는 아니다. 심상정 정의당 의원은 “지역구 챙기느라 명절 준비에도 늦게 합류하니 ‘형님’(손윗 동서)에게 미안하고, 평소에는 잘 찾아 뵙지 못하니 시어머님께도 송구해 명절 때는 작심하고 부엌에서 나오지 않을 생각으로 일한다”고 말했다. 이혜훈 바른미래당 의원도 “하루에 50명씩 손님 치르는 건 일도 아니다”라며 “설거지만 하루에 열 댓 번을 한 적도 있다”고 말했다.

지역구에서도 ‘며느리’가 되어 ‘어르신 표밭’을 다져야 하는 기간이 또 명절이다. 익명을 요청한 야권의 의원은 “명절은 집 안팎의 어르신들께 몇 배로 잘해야 하는 시기”라며 “지역구에선 척사대회와 경로당을 돌면서, 집안에선 모처럼 모인 시댁 어르신들께 봉사한다”고 말했다.

의정활동과 집안일을 병행해야 하는 ‘국회의원 엄마’를 보며 아들이 걱정스러운 눈으로 “나는 장가도 못 갈 거 같다”고 하더라는 나경원 자유한국당 의원의 고백이 단지 가벼운 농담 만으로 들리지 않는다. 직장 생활과 가사에 두루 신경을 쓸 수 있는 여성이 많지 않기 때문이다. 4선인 나 의원 역시 명절 땐 하루에 손님 40명은 거뜬히 치르는 ‘맏며느리’로 돌아간다. ‘1인 다역’을 소화해야 하는 엄마가 아들 눈에도 안쓰러워 보였던 것이다.

세상을 바꾸려 정치를 시작한 의원들이지만, 깊이 뿌리내린 명절의 가부장 문화는 난제 중의 난제다. 더불어민주당의 한 재선 의원은 “초선 때는 명절에 아예 의정활동을 포기하고 시댁에 갔다”며 “계속 그럴 순 없어 몇 년 전부터는 차례를 우리 집으로 가져와 지낸다”고 말했다. 시부모의 생각을 바꾸기 쉽지 않아 찾아낸 차선책이다. 민주당의 또 다른 의원도 “여성은 늘 가정에 얽매여 있어야 한다는 것인지 (명절이 되면) 의문이 든다”고 했다. 야권의 다른 의원들도 “아직도 시댁의 대소사는 모두 며느리가 챙겨야 한다고 믿는 윗세대의 생각을 바꾸기는 쉽지 않다”, “의원이 아닌 며느리로 생각하시니 내가 ‘동에 번쩍, 서에 번쩍’ 하는 수밖에 없다”고 토로했다.

명절만 되면 생기는 가정 불화가 의원들이라고 비켜가는 건 아니다. 한 의원은 “집에서는 곧잘 집안 일을 하는 남편도 시댁에만 가면 허리가 꼿꼿해지고 앉아서 일어날 줄을 모른다”며 씁쓸해했다. 또 다른 의원들도 “상이나 펴 주면 다행”, “그러니 명절만 지나면 서로 말수가 없어진다”, “밤 껍질도 제대로 깎지 못해 도와달랄 게 없다”, “결혼 20년 차가 넘었지만, 남편은 그저 조금 나아졌을 뿐”이라고 명절에 ‘남이 되는’ 남편들을 꼬집었다.

그런가 하면 민주당의 한 3선 의원은 “나 같은 사람하고 살아주는 게 고마울 뿐이다”라고 자조하기도 했다. 여성 의원들의 복합적인 마음의 부담을 단적으로 드러내는 말이다.

김지은 기자 luna@hankookilbo.com

김진주 기자 pearlkim72@hankookilbo.com

이지영ㆍ홍인석 인턴기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0