권력부패가 깨닫게 한 우리사회 변화방향

정치적 진통도 역사의 전진 막을 수 없어

낙담과 푸념보다 낙관적 전망 가질 때다

엊그제 아침 소복하게 내려앉은 함박눈을 봤다. 배달된 아침신문을 집으러 문을 열 때 뜻밖에 맞이하는 눈 세상은 반갑고 놀랍다. 좀처럼 눈이 내리지 않는, 쌓이는 경우가 거의 없는 남쪽지방 출신이라 더욱 그런 모양이다. 전혀 생각지도, 예상치도 않은 세상의 변화라서 경이롭기까지 하다. 새벽에 몰래 내린 눈에 교통지옥을 떠올리는 건 불경(不敬)이다. 하늘이 내린 귀한 선물로 여겨 마땅하다.

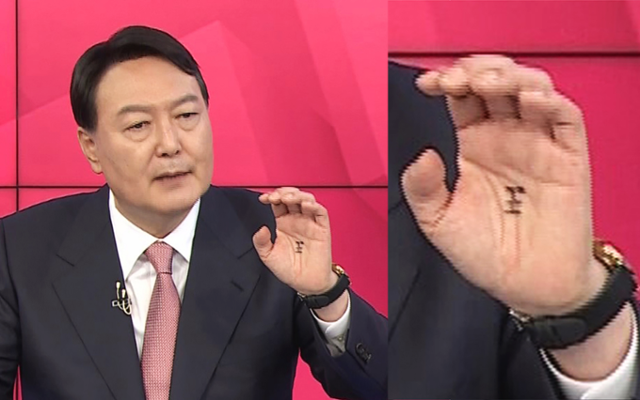

불경스럽게도 대통령 탄핵을 생각했다. 으레 그러려니 한 사건의 돌출과 광범위하게 확대되는 전개과정, 정치적 혼란을 거쳐 대통령이 청와대 뒷방으로 초라하게 물러앉는 데 고작 두 달 밖에 걸리지 않았다. 강고한 지지층마저 무너져 지지율이 4%대로 내려앉고 대통령은 하야를 깊이 고민할 새도 없이 탄핵의 벼랑 끝에 몰렸다. 뜻밖이면서도 급작스런 사건의 전개를 감히 누가 상상이나 할 수 있었겠는가.

‘미네르바의 올빼미’가 떠오른다. 독일의 철학자 헤겔은 미네르바의 올빼미는 날이 어둑해질 무렵에나 날개를 편다고 했다. 시대의 변화를 읽지 못하고 구태의연하게도 과거에 매인 결과가 아닐 수 없다. 안으로 곪는 부패와 안이함이 누적돼 터지기 일보 직전까지 대통령도, 국민도 격렬한 변화의 조짐을 알아채지 못했다. 그러나 그 징후, 예측되는 결과마저도 이미 2년 전, 3년 전부터 느낄 수 있었겠지만 정작 대통령은 경각심도, 변화의 의지도 갖지 않았다. 대통령이 지금에 와서 남을 탓할 처지는 아니다. 피눈물이 날 지경이라는 하소연은 어리석음만 더할 뿐이다.

측근 비선의 애완견으로부터 시작된 불화에서 국정농단 사건이 불거졌다고 해서 ‘퍼피게이트(Puppygate)’라 이름 붙인 외신의 놀림은 부끄럽다. 그럼에도 불구하고 ‘이게 나라냐’, ‘우리 수준이 아직도 이 정도냐’는 푸념은 쉬이 받아들일 수 없다. 권력과 정치의 수준이 달라진 게 없다고 해서 체념하고 좌절할 이유는 없다. 오늘 목도하는 권력의 퇴행적 행태는 역설적으로 국민 의식의 높은 수준과, 혼란한 가운데서도 흔들리지 않는 국가시스템의 안정성을 확인시켜 주고 있다. 더 높은 수준의 정치적 투명성과 권력구조의 변화를 압박하는 시대적 요구를 두드러지게 한 계기도 됐다.

그러니 이 나라가 변한 게 뭐냐고 묻는다면 역사의 발전 과정을 보지 않고 영화의 한 장면만 떼어 놓고 보는 것과 다를 게 없다. 40년 전 휴전선과 판문점을 방문한 이후 오랫동안 한국을 눈여겨봐 온 독일 최대 시사주간지 디 차이트(Die Zeit)의 원로 대기자 테오 좀버는 최근 발간된 ‘독일을 이야기하다’에서 한국 사회의 변화와 과제에 대해 이렇게 말한다. “2차 세계대전 이후 비슷한 운명을 경험했던 독일인으로서 대한민국이 지난 60년간 이룬 눈부신 발전과 변화에 진심으로 경의를 표하는 바이다. 물론 대한민국은 극복해야 할 어려운 과제들을 가지고 있다. 그러나 그것은 더 이상 빈곤의 과제가 아니라 풍요의 과제이며, 후퇴의 과제가 아니라 전진의 과제이며, 독재의 과제가 아니라 자유의 과제인 것이다.” 우리의 잠재력에 기초한 외부의 시선이 우리 사회의 변화 방향을 낙관적으로 보는데 지금의 혼란한 정국과 처지만 보고 낙담할 게 뭐 있겠는가.

경외감을 안겨 준 아침의 눈조차 한나절 따스한 햇살을 견디지 못하고 오후 늦게 대부분 흔적도 없이 사라졌다. 세상은 다시 제자리로 돌아간 듯했다. 표피적 변화와 계절의 바뀜과 같은 질적인 변화는 다르다. 권력 문제와 정치적 투명성을 포함한 우리의 정치문제 또한 이와 같다. 퇴행과 전진을 반복하면서도 한 발 한 발 앞으로 나아가고 있다. 대통령 선거와 맞물려 벌써부터 정치권의 갈등과 진통이 예고되고 있지만, 높은 수준의 국민 의식과 바람은 권력과 정치권이 아무리 후퇴하는 모습을 보이더라도 정치ㆍ사회의 질적 변화로 이끌어 갈 게 분명하다. 보다 나은 한 해를 예고하는 퇴행의 한 해가 저물고 있다. 기꺼운 마음으로 보내 주자.

정진황 논설위원 jhchung@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0