서울에서 원룸 탐방에 나선 청년이 부릴 수 있는 최고의 사치는 무엇일까. 맞바람, 베란다, 남향창, 부엌에서 멀리 떨어진 침대. 전통적인 집에서 당연했던 모든 것들엔 이제 만원 단위로 가격이 매겨진다. 서울 성동구 사근동 ‘기운집’은 8개의 원룸과 주인 세대로 구성된 다세대 주택이다. 사근동 토박이인 건축주는 3년 전 자신이 나고 자란 2층짜리 주택을 허물고 임대업에 뛰어들었다. 그가 건축가에게 한 요구는 “현관문을 열었을 때 바로 침대가 보이지 않게 해달라”는 것이었다.

건물주의 욕망과 세입자의 욕망

한양대로 둘러싸인 사근동은 유일한 진입로인 후문길마저 가파른 언덕으로 이뤄져 있어 접근이 쉽지 않은 동네다. “여긴 섬이에요” 사근동에서 평생을 산 건축주는 마을버스가 없어 언덕을 걸어서 다니던 시절부터 현재까지 동네의 변화상을 지켜봤다. “어릴 땐 골목이 아이들로 북적북적했죠. 지금은 텅 비었어요. 제가 졸업한 사근초등학교가 2년 전 전교생 20명을 겨우 넘어 폐교 위기까지 처했으니까요.” 나이든 동네들이 흔히 그렇듯 사근동도 인구 유출을 막지 못했다. 주민들이 동네를 떠나면서 외지인에게 집을 팔고, 그 집이 헐린 뒤 원룸 건물이 들어서는 일이 수년 간 반복되면서, 동네는 비슷비슷한 다세대 주택으로 빼곡히 채워졌다.

건축주는 동네 통장을 지내던 시절 집집마다 적십자 회비 고지서 등을 돌리며 내부를 들여다볼 기회가 많았다. 그가 본 것은 침대 위에 놓인 밥통과 책상 위를 침범한 신발, 부엌과 화장실이 혼연일체 된 한국 원룸의 벼랑이었다. “그 중에서도 제일 싫었던 게 현관을 열자마자 그 사람이 사는 공간 전체가 보이는 거였어요. 후에 제가 다세대 주택을 짓게 됐을 때 ‘우리 집은 절대 그렇게 짓지 말자’고 결심했어요”

‘기운집’ 설계를 맡은 수상건축의 박태상ㆍ조수영 건축가는 “사람답게 살게 해달라”는 건축주의 요청에 모든 실의 현관을 침대와 꺾어서 설계했다. 문을 열었을 때 공간이 탁 트여 보이지 않는다는 건 임대업에서 불리한 조건에 속하지만 박태상 소장은 “그건 임대업자의 욕망일 뿐”이라고 했다. “임대성 높일 때 가장 쉽게 접근하는 게 크게 보이게 하는 거예요. 그래서 많은 원룸이 첫 눈에 가능한 모든 공간이 보이도록 설계됩니다. 하지만 정작 사는 사람에게 가장 중요한 건 희미하게라도 구획이 된 공간입니다.”

구획이 물건들에 의해 흐려지지 않도록 벽마다 수납장을 짜고 모든 화장실엔 욕조를 넣었다. 크게는 17.58㎡(약 5.3평) 작게는 12.10㎡(약 3.6평)의 좁은 원룸에, 욕조는 사치로 느껴질 수 있지만 “물을 쓰는 곳과 안 쓰는 곳의 구분이 명확” 했으면 하는 건축주의 바람에 따라 강행했다. 베란다도 모든 실에 넣으려고 했지만 규모 때문에 일부 실에만 설치했다.

‘기운집’의 몇몇 ‘사치’는 전통적인 주거에서 당연했던 것들이란 점에서 일종의 복원 작업이다. 박 소장은 한국의 주택이 단독주택에서 아파트, 원룸, 고시원으로 이행하는 과정에서 “어떤 임계점을 넘었다”고 말한다. “제일 먼저 침실과 부엌의 경계가 사라지고 그 다음엔 공공공간이 없어졌습니다. 그 뒤엔 화장실이 줄고, 욕조가 없어지고, 이젠 창문까지 사치가 됐죠. 최근 카페에서 일하는 사람이 많아진 것도 이런 현상과 무관하지 않다고 생각해요. 저희는 카페에 가지 않아도 되는 집을 짓고 싶었습니다.”

일조사선과 대지형상이 만든 집

기운집이 올라가는 과정에서 건축주는 주변 사람들로부터 “겉만 번드르르하게 지어서 뭐할 거냐”는 말을 여러 차례 들었다. 사실 기운집의 가장 큰 특징은 속이 아니라 겉이다. 벼락이라도 맞은 듯 뒤로 누운 건물은 파격적이다 못해 초현실적이다.

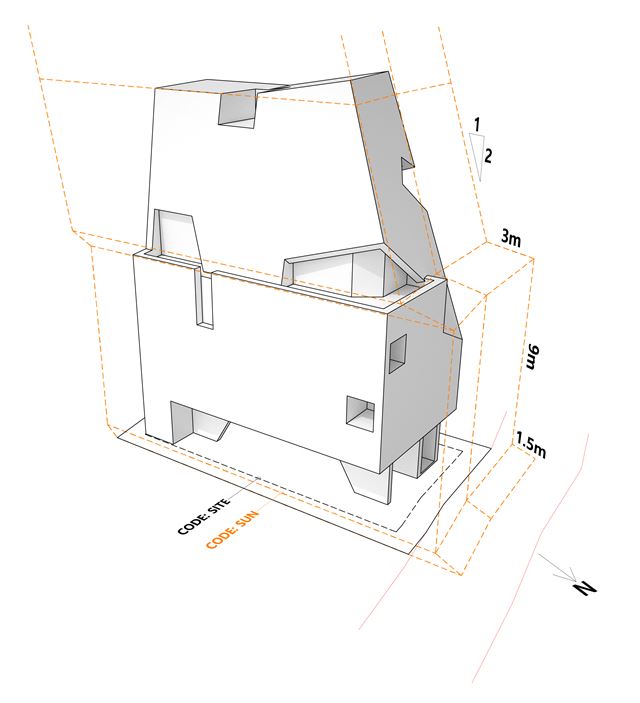

가파른 경사면은 ‘디자이너 작품’이라고 대놓고 써 붙인 듯 보이지만, 실은 일조사선(건물주변에 일조와 조망 등을 보장하기 위한 제한)과 대지형상을 따라 기계적으로 최대 체적을 추적한 결과물이다. 골목의 삐뚤삐뚤한 선이나 일조사선으로 깎이는 면적은 통상 공간 활용도를 위해 모두 직선으로 바뀌어 잘려 나가지만, 건축가들은 이 선을 그대로 살려 법규적으로 허용된 선들을 산출한 뒤 고스란히 실물로 구현했다.

“디자인도 좋고 동네 보존도 좋지만 임대업을 하는 입장에선 법으로 허락된 면적을 최대한 찾는 게 중요하니까요. 가장 큰 디자인 요소가 일조사선에서 자동적으로 산출됐다는 점에서 이 건물의 설계과정은 ‘발명’ 보다는 ‘발견’에 가깝습니다.”(박태상 건축가)

법규가 만든 디자인이 오래된 동네의 정서적 규범을 완전히 거스른다는 사실은 재미있는 아이러니다. 무광택 은색 징크로 마감된 경사면은 아래쪽 흰색의 수직면과 대비돼 쓰러지기 일보직전의 아슬아슬함을 자아낸다. 4층 한쪽 모서리를 들춰 올린 듯한 베란다 개구부 때문에, 이 넘어갈 듯한 느낌은 한층 강조된다. 조 소장은 “일부러 연출한 건 아니다”고 했다. “이 집에서 가장 인상적인 2개의 사선이 만나는 모서리라 사선으로 처리하는 게 당연했어요. 베란다를 사용하는 사람 입장에서도 색다른 공간감을 느낄 수 있을 거라 생각했습니다.”

기운집을 짓는 동안 건축주와 건축가 모두 ‘이익을 추구하며 도시를 보존하는 일’에 대해 고민했다. “지극히 합당한 자본주의적 활동 앞에서 도시 보존을 외치는 낭만적인 주장은 보통 쉽게 패배하죠. 그 패배는 늘 나쁜 것일까요. 공간의 구획을 나누고 화장실에 창문을 내고 틈틈이 발코니를 설치하면서 저희가 믿고 싶었던 건 개발하면서 보존할 수 있다는 것이었어요.”

건축주는 번드르르하게 지어 뭐하냐는 말을 들을 때마다 “그냥 웃었다”고 했다. “건물주의 이익과 세입자의 이익이 상충한다고 생각하지 않아요. 상충한다면 공존의 방법을 건물주가 고민하지 않았기 때문이겠죠. 좋은 집은 건물주에게도, 세입자에게도, 동네에게도 좋은 집이에요.”

황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0