음원 유통사가 플랫폼까지 장악

독특한 시장 구조에 국내 음악 선호

글로벌 스트리밍 업체들 고전

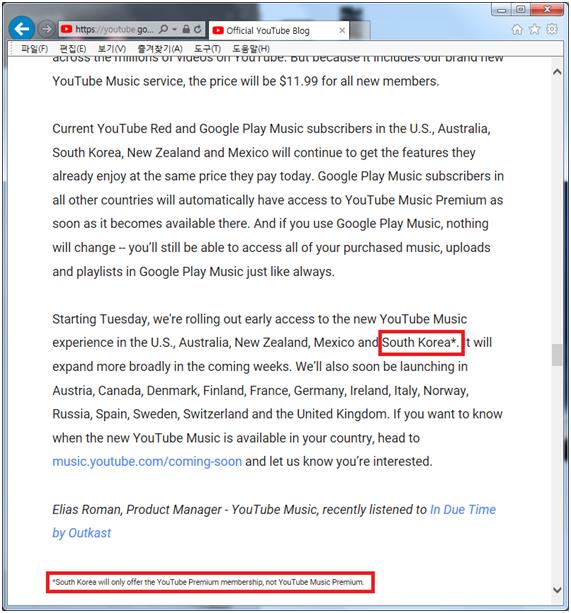

세계 음원 스트리밍 시장을 장악한 글로벌 서비스들이 유난히 한국 진출에 애를 먹고 있다. 지난 22일 서비스를 시작한 구글의 새로운 음원 스트리밍 서비스 ‘유튜브 뮤직 프리미엄’은 이전에 ‘유튜브 레드’가 서비스되던 5개국(미국, 호주, 뉴질랜드, 멕시코, 한국) 중 한국에서만 서비스되지 않는다. 유튜브 측은 “한국에서는 기존 유튜브 레드(현재 유튜브 프리미엄)의 반응이 좋아 따로 서비스를 추가하지 않은 것뿐”이라는 입장이지만, 음원 업계에서는 “우리나라의 독특한 유통시장 구조 때문”이란 반응이 나온다.

우리나라에 진출하려다 좌절한 글로벌 음원 스트리밍 업체는 유튜브가 처음이 아니다. 유튜브 뮤직 이전 구글의 ‘구글 플레이 뮤직’은 2012년부터, 세계 최대의 음악 스트리밍 서비스 ‘스포티파이’는 2016년부터 한국 진출을 시도했지만 결국 성공하지 못했다. 특히 구글의 경우 지난해 말 한국음악저작권협회 등 저작권 3단체와 계약을 맺고도 서비스를 시작하지 못했다. 스트리밍 서비스 세계 2위 ‘애플뮤직’은 2016년 SMㆍYGㆍJYP 3대 기획사와 손을 잡고 국내에 진출했으나, 아직은 존재감이 미미한 상황이다.

해외 서비스의 국내 진출이 어려운 가장 큰 이유는 음원 유통사가 스트리밍 플랫폼까지 장악하고 있는 우리나라 음원시장의 구조다. 해외 음원 서비스가 국내 론칭을 하기 위해서는 300여개 기획사와 개별적으로 계약을 맺거나 음원의 90%가량을 유통하는 대형 음원유통사와 일괄 계약을 맺어야 한다. 그런데 우리나라에서는 대부분의 대형 유통사들이 자체 스트리밍 플랫폼을 가지고 있다. 멜론을 서비스하는 카카오(구 로엔엔터테인먼트)나 엠넷뮤직을 서비스하는 CJ E&M 등이 대표적이다. 음원 업계 관계자는 “스포티파이 등 유명 해외 서비스가 한국에 들어오면 아무래도 국내 서비스 이용자가 줄어들 것”이라며 “유통 업체와의 음원 제공 협상이 잘 진행되지 않는 이유도 여기에 있다”고 말했다.

시장 규모가 세계 6위 수준으로 작고, 국내 가요 위주로 음원이 소비된다는 점도 하나의 벽으로 꼽힌다. 업계 관계자는 “한국 이용자들은 인기 차트 순위대로 음악을 듣는 경우가 많고, 해외 음악보다는 국내 음악 소비가 절대적인 비중을 차지한다”면서 “아무리 해외 서비스 업체가 국내 업체 대비 3배 이상의 콘텐츠를 가지고 접근하더라도, 실질적인 수요가 많지는 않을 것”이라고 말했다.

글로벌 서비스를 우리 음원 유통 채널 확대에 활용하자는 주장도 나온다. 한 음원제작사 관계자는 “제작자 입장에서는 글로벌 스트리밍 업체들과의 접점이 많아질수록 K팝이 세계 무대로 진출할 수 있는 기회도 늘어날 것 같다”고 말했다.

곽주현 기자 zooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0