#1

건강 때문에 서울 떠난 건축가

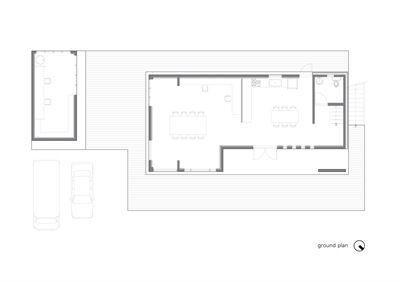

1층 건축연구소, 2층 도예전시실

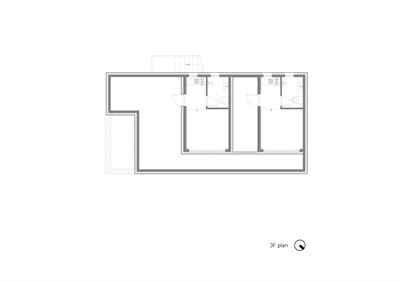

3층은 게스트룸으로 공간 설계

#2

실내 툇마루 만들어 휴식 강조

한옥의 디테일 곳곳에 차용

대한민국 서핑 1번지로 떠오른 강원 양양군 인구리에서 해파랑길을 따라 남쪽으로 한 시간쯤 걷다 보면 남애리라는 작은 마을이 나온다. 동해안에서 가장 수심이 낮은 지역으로, 모래가 곱고 파도의 질이 좋아 사계절 서퍼들의 발길이 끊이지 않는다. 올해 6월, 마을과 마을 사이 인적이 드문 해변 앞에 3층 건물 하나가 섰다. 임광일 건축가가 설계한 광경원은 건축연구소이자 도예공방, 게스트룸, 체험학습장, 보행자 쉼터, 마을의 고민상담소까지 다양한 역할을 수행한다.

임 소장은 서울에서 15년 넘게 건축 일을 했다. 여느 직장인들처럼 빽빽한 도심을 누비며 클라이언트를 만나고 현장에 나가던 일상은 건강에 이상이 생기면서 중단됐다. 소화기관 염증장애라고 했다. 그제야 쉬어야겠다는 생각이 든 그는 도예가인 아내와 함께 시간 날 때마다 여행을 하며 정착할 만한 곳을 찾았다. 해파랑길을 걷던 부부가 남애리 앞바다의 한 땅에서 멈춰 선 것은, 거기에 아무것도 없었기 때문이다.

“정말 아무것도 없었어요. 앞엔 바다, 뒤로는 국도. 서울에선 늘 사람과 건물, 형형색색의 정보에 노출되는데 여기선 해 지고 별 떨어지는 것 말곤 아무것도 없으니 비로소 쉰다는 느낌이 들었습니다.”

원래 밭이었던 땅에는 복숭아 나무 70여 그루가 심겨 있었다. 땅 주인인 동네 어르신을 만난 임 소장은 다시 서울로 올라가 시간을 내 손 편지를 썼다. 땅을 팔아달라는 부탁이라기 보다는 이 땅에서 자신이 만들고자 하는 공간에 대한 약속에 가까웠다. 담벼락을 세우지 않을 것, 주민과 행인들에게 열린 장소가 될 것, 누구나 들러 쉬어갈 수 있는 공간이 될 것. 편지를 가지고 다시 찾아간 임 소장에게 어르신은 선뜻 땅을 내놓았다. 예상치 못한 일이었다.

“옆 동네 인구리가 외지인 유입으로 땅값이 치솟으면서 다툼이 끊이지 않았어요. 주변 마을에선 그걸 보고 ‘우리는 함부로 팔지 말자’는 공감대가 형성됐다고 합니다. 저도 어쨌든 외지인 입장이니 조심스러울 수 밖에 없었는데, 어르신이 제 취지에 공감해주신 것 같아 감사할 따름이었죠.”

그러나 막상 땅 앞에 서니 건축가의 머릿속이 하얘졌다. 난생 처음 건축가가 아닌 건축주가 된 셈이었다. 임 소장은 일단 밭에 있는 복숭아 나무를 면에서 운영하는 공동 과수원에 사비를 들여 전부 기증했다. ‘함께 하는 삶’의 출발 선언 같은 것이었다. ‘함께’에 대한 고민은 계속 이어져 1층은 건축연구소, 2층 도예작품 전시실, 3층은 게스트룸으로 완성됐다.

“제가 사람들과 함께 한다고 할 때 그 연결고리가 건축이면 좋겠다고 생각했어요. 설계 의뢰하러 온 사람들이 1층 연구소에서 저와 대화하고 3층 게스트룸에서 하루 자고 가는, 그런 장면을 그렸습니다. 서울의 좁은 사무실을 벗어나 탁 트인 자연환경에서 시간 구애 없이 이야기를 나누다 보면, 도시에선 미처 생각지 못한 것들이 나오지 않을까 했어요.”

활짝 열린 대문… 앵두나무로 담장 대신해

임 소장은 머리 속에 있는 것들을 하나하나 버리는 식으로 작업했다. 건축가로서 쌓은 지식이나 철학이 공간에 묻어나 방문한 사람들의 마음을 어지럽히는 것을 원치 않았다. 외부와 내부는 기능에 충실하게, 마감재도 가장 흔한 것들로 골랐다. 결과적으로 광경원은 ‘아무 것도 말하지 않는 공간’이 됐다. 복잡한 생각을 안고 오는 이들에게 광경원은 일단 입을 닫고 듣는 쪽을 택한다.

버리기만 하면 공간이 앙상해질 수 있으니 한옥의 디테일을 차용해 최소한의 아름다움을 확보했다. 밝은 색깔 나무에 검정 금속으로 경첩을 단 광경원의 대문이 대표적이다. “제가 한옥의 아름다움 중 최고로 치는 것이 대문입니다. 닫혀 있을 땐 온갖 호기심을 불러 일으키고, 열려 있을 땐 활짝 웃어 환영해주는 느낌이죠. 광경원의 문은 거의 늘 열려 있어요”

실내엔 툇마루를 끌어들였다. 도예작품을 전시ㆍ판매하는 2층은 강원과 서울을 오가는 부부의 주거공간으로도 쓰인다. 건축가는 방과 거실을 툇마루로 구분해, 거실에서 마루를 밟고 올라야 방으로 갈 수 있게 했다. 보통 마당에 있는 툇마루가 실내에 놓인 풍경은 독특한 착시를 자아낸다. “입식공간은 바깥 활동이 연장되는 느낌인 데 반해 좌식공간은 신발을 벗고 먼지를 턴다는 점에서 휴식의 의미가 큽니다. 실내에 툇마루를 둠으로써 휴식의 의미를 한 번 더 강조했어요. 이 툇마루를 넘으면 이제 쉴 준비가 됐다는 뜻입니다.”

달빛방, 별빛방으로 이름 지은 3층의 게스트룸은 작은 주방과 화장실이 딸린 1,2인용 공간이다. 규모는 작지만 두 채를 떨어뜨려 서로 간섭이 없게 했다. 마당에는 약속대로 담벼락을 세우지 않았다. 허리 높이의 앵두나무가 집의 유일한 경계선이다. 집 앞을 걷는 이들에게 열매 따먹는 재미를 주기 위해 일부러 새빨간 앵두로 골랐다.

광경원에 앉아 있다 보면 다양한 사람들이 스쳐간다. 설계를 의뢰하러 온 고객과 이런 저런 얘기를 하다가 다음날 함께 아침밥 냄새를 맡고, 체험학습하러 온 학생들과 앞바다에서 조개를 잡고 유성 떨어지는 것을 지켜본다. 대문이 늘 열려 있으니 어떤 이는 물을 얻어 마시러, 어떤 이는 마당 수돗가를 쓰러 온다. 동네 주민은 말할 것도 없다. 임 소장은 어르신들 덕에 “생선 마를 날 없다”고 했다.

“광경원은 오가는 길목에 있어 ‘같이 쓴다’는 의미에서 최적의 장소입니다. 제가 하는 거라곤 담을 없애고 이야기를 들어주는 것뿐이지만, 자기 필지 안에서 빽빽하게 건물을 올려야 하는 도시에선 불가능한 일이에요. 욕망으로 가득한 건물은 보는 이에게 아무것도 줄 수 없습니다. 여기에서만큼은 그런 욕망에서 자유로웠으면 해요. 어차피 같이 사는 거니까요.”

양양=황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0