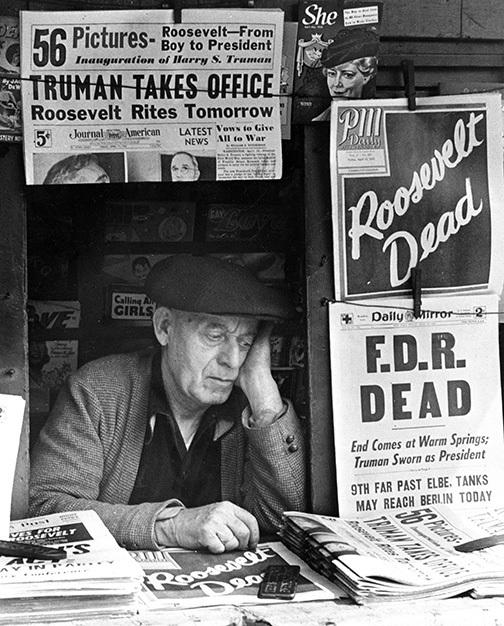

이제 막 흘러간 나의 작년 키워드는 ‘그랜드 투어’였다. 그랜드 투어란 17세기 중반부터 유럽 상류층 귀족 자제들이 학업을 잠시 쉬고 문물을 익히러 프랑스나 이탈리아 등을 여행했던 관행을 뜻한다. 최근 상급학교 진학 전 진로와 인생을 탐색하는 ‘갭 이어(gap year)’를 갖거나, 재직 중 장기간 일을 쉬고 재충전 시간을 보내는 사람들이 생기고 있다. 근무 중 밥 먹을 짬이 없어 컵라면을 싸 들고 다니는 나라에서 온전히 사적인 휴지기라니, 현대판 그랜드 투어라 할 수밖에. 나는 작년 하반기 노동을 벗어난, 노동 바깥의 시간과 공간에 맞닥뜨렸다. 좋아 죽을 줄 알았는데 막상 고양이처럼 느른한 날들이 계속되자 어째 먹먹해졌다. ‘인간이 여덟 시간 동안 할 수 있는 것은 일뿐이다’는 포크너(Faulkner)의 일침이 따끔했다. 대통령의 세월호 7시간처럼 텅 비어버린 8시간이 버거워 배낭을 싸서 여행을 떠났다.

‘밥벌이의 지겨움’에서 벗어나 봄 햇살 내리쬐는 오후 같은 시간을 기대했다. 그러나 감히 건방을 떨자면 머물지 않는 이방인의 무기력함이 닥쳐왔다. 어디에도 매이지 않고 지금 이곳을 책임질 필요도 없이 한 사회를 ‘셀카’의 배경으로 소모하는 여행이 전처럼 설레지 않았다. 참여할 수도 없고 이어질 수도 없는 상태, 서로의 존재에 오지랖을 떨 만큼 두꺼운 관계를 맺을 수 없는 시간이었다. 처음으로 노동 너머에서 내 존재를 어떻게 감당할지 묻지 않을 수 없었다. 일이 없다면 나는 어떻게 타인과 공적으로 연결된 삶, 혹은 사회적으로 무엇인가를 ‘생산’해내는 삶을 살 수 있을까.

앙드레 고르는 ‘프로레타리아여, 안녕’에서 임금노동에 안녕을 고하고 비공식 경제 안에 자활노동의 영역을 창조함으로써 대안체제를 만들 수 있다고 썼다. 그에 따르면 임금노동(타율노동)은 사회적 필요에 의해 명령된 경제적 합리성에 따른 노동, 자율노동은 개인이 자발적으로 자신의 욕구에 따라 행하는 활동, 자활활동은 살림처럼 생활을 유지하기 위한 임금노동 이외의 일을 뜻한다. 자본주의는 인간의 거의 모든 시간과 영역을 임금노동과 경제적 합리성에 복속시켰고, 우리는 임금노동 너머의 상상력과 삶의 감각을 잃어왔다. 그러나 제4차 산업혁명은 ‘노동 없는 미래’의 수순을 밟아간다. 그렇게 벗어나고 싶어하면서도 홀랑 삶의 기반과 정체성을 내맡겼던 노동시간이 사그라진다면? 알아서들 텔레비전, 인터넷, 쇼핑, 여행이 아닌, 개인의 취향에 맞고 사회 구성원으로서 의미 있는 활동을 찾게 될까? 인공지능과 로봇이 앗아갈 일자리나 일할 권리는 중요하게 다뤄진 반면 더 적게 일하는 삶, 임금노동을 벗어난 탈노동 사회의 전망은 함구되어 왔다. 불안정한 일자리와 실업으로 인한 고통, 근면 성실한 노동관에 짓눌려 탈노동에 대한 상상은 싸가지 없는 귀족들의 거들먹거리는 소리처럼 취급됐다.

여행에서 돌아와 직장에 복귀하기 전 망원동의 작은 가게들 지도를 만들었다. (bit.ly/mangwon) 여행지 걷듯 낯설게 동네를 산책하고 지도를 만들며 소설네트워크 ‘망원동 좋아요’에 모인 동네사람들과 소통했다. 돈 되는 일은 아니지만 바지런히 만든 무엇인가를 통해 관계를 맺고 동네에 참여하면서 자율노동을 실험하는 기분이었다. 노동 없는 사회에 대한 준비는 미래에 유망한 직업 탐구가 아니라 임금노동과 화폐경제에 포섭된 의미 있는 일들을 자활노동으로 직조해내는 것이 아닐까. 무엇보다 이를 실험할 시간과 자원을 제공할 정책과 인식의 전환이 필요하다. 올해 시민 2000명에게 매달 71만원을 무조건 지급하는 핀란드의 실험처럼 모두에게 공평하게 배당되는 기본소득이 청년들부터 어서 시행되기를 바란다. 나는 이 시간을 통해 비행기를 타는 반환경적 욕망이 아니라 로컬리스트로 정착하는 다른 방식의 욕망을 배우기 시작했다.

고금숙 여성환경연대 환경건강팀장

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0