클린턴, 오바마보다 매파이지만

核위협에 협상파 입지 커질수도

북한의 잇단 도발 속에 대북 접촉에 나선 미국 측 인사들은 미국의 대표적인 ‘협상파’다. 대부분 이전 정권에서 대북 협상 실무를 책임졌던 인사들이지만 ‘전략적 인내’를 대북 정책 골자로 내세운 오바마 정권에서는 입지가 제한적이었다. 북한이 차기 미국 정권의 대북정책을 타진할 요량으로 접촉에 나선 것으로 알려진 가운데 이들이 차기 정부에서도 협상론을 이어갈 가교 역할을 할지 주목된다.

말레이시아 대북 협상장에 모습을 드러낸 로버트 갈루치 전 국무부 북핵특사, 조지프 디트라니 전 6자회담 차석대표, 리언 시걸 미국 사회과학원(SSRC) 동북아안보협력 프로젝트과장, 토니 남궁 전 캘리포니아대 버클리캠퍼스(UC버클리) 한국학 연구소 부소장 등 4명은 모두 협상파로 분류된다. 과거 빌 클린턴, 조지 W. 부시 정권에서 대북 협상을 이끌었던 전직 관료들로서 워싱턴에서 열리는 북핵 관련 주요 세미나에 단골 손님으로 등장하지만, 현재 미국의 대북 정책에는 영향을 미치지 못하는 ‘재야(在野) 인사’다. 이들은 강경파와 마찬가지로 핵 폐기가 궁극의 목표지만, 북한을 협상 테이블로 끌어 내려면 일시적으로는 ‘핵 동결’ 혹은 ‘핵 비확산’ 등 사실상 북한의 핵 보유를 인정하는 단계를 거쳐야 한다고 주장한다.

반면 강경파는 대부분 의회나 오바마 행정부에 포진한 재조(在朝) 인사다. 의회에서는 연초 ‘대북제재법’ 입안을 주도한 에드 로이스 하원 위원장, 백악관에는 오바마 대통령부터 수전 라이스 국가안보보좌관까지 모두 강경책을 옹호하고 있다. 국무부에는 ‘핵 무장 시 김정은 사망’발언을 한 대니얼 러셀 동아태 차관보가 대표적이다.

정파적으로는 대외정책에서 힘의 우위를 바탕으로 삼는 공화당이 더 강경하고, 협상파는 민주당 진영에 많다. 그러나 협상파와 강경파의 위상과 입지는 정권의 부침에 따라 변해왔다. 공화당 정권인 조지 W. 부시 행정부에서도 임기 말년에는 협상파가 득세했고, 민주당 버락 오바마 정권에서도 초반 협상파 목소리가 높았지만 중반 이후에는 강경 기조로 흐르고 있다.

오바마 정권에서는 특히 ‘전략적 인내’ 정책이 실패했다는 평가 속에 협상파는 대안의 하나 정도로 거론되는 수준이다. 북한과 접촉하는 미국 전문가가 사전에 국무부의 철저한 통제를 받는 점을 감안하면, 갈루치 전 특사 등의 최근 대북 접촉도 국무부 강경파의 ‘북한 의중 떠보기’ 성격일 가능성도 배제할 수 없다.

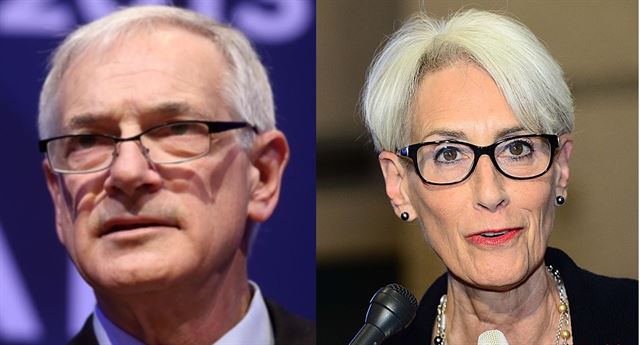

집권이 유력한 힐러리 클린턴 행정부가 들어서더라도 강경파가 여전히 국무부와 백악관에 포진할 가능성이 크다. 클린턴 스스로 오바마 대통령보다 매파적 대외정책을 선호하며, 그의 외교안보 측근 참모로 분류되는 웬디 셔먼 전 국무부 정무차관도 ‘북한 붕괴론’을 주장할 정도로 강경파다. 다만 북한 핵이 미 본토에 대한 현실적 위협으로 부각되면서 뉴욕타임스 등 일부 언론이 대북 협상의 필요성을 주장하고 나선 점은 향후 협상파 입지를 강화하는 요소가 될 수도 있다.

워싱턴=조철환특파원 chcho@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0