나더쉬 피테르 지음ㆍ김보국 옮김

아르테 발행ㆍ192쪽ㆍ1만3,000원

이별 고하려 연인을 찾은 남자가 대마를 피우고 겪는 하룻밤의 기록

흐릿한 환상과 실재 사이를 거닐며 깨어진 사고 속 철학적 주제 다뤄

난해함 속 본질은 '끊을 수 없는 사랑'

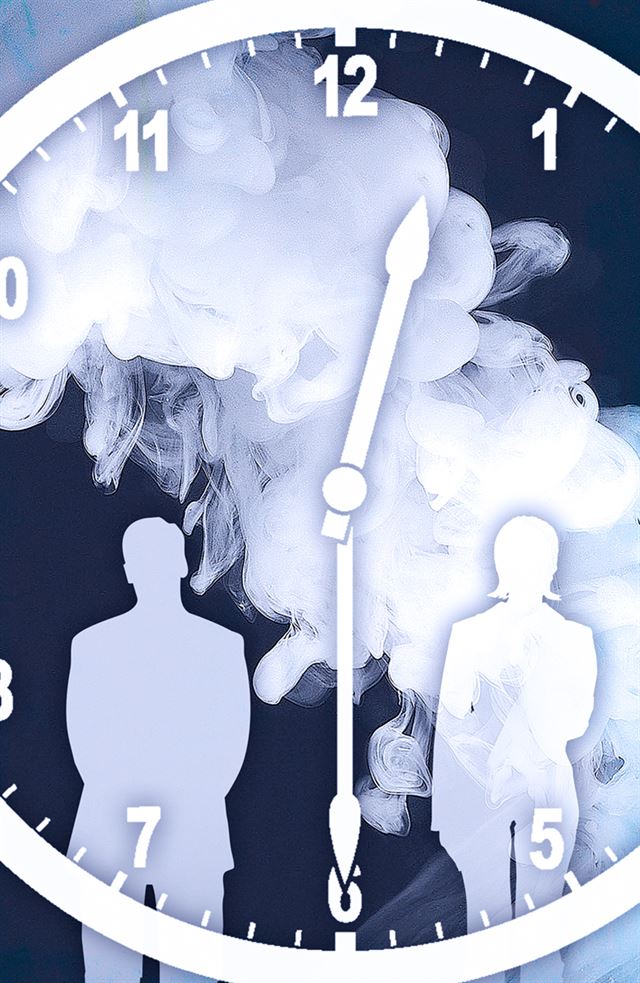

이 소설을 읽고 난 어느 날, 우연히 올려다본 시계의 시각이 12시 반이라면, 당신은 미쳐버릴 것 같은 기분을 느낄지도 모른다. 소설이 백 쪽을 훌쩍 넘어가도록 소설 속의 시간은 단 일분도 지나지 않은 채 여전히 12시 반이다. 수많은 일들이 일어났는데, 어떻게 그럴 수가 있을까, 마리화나에 취한 주인공은 실제와 상상의 뒤엉킨 미로 속에 갇힌 채 몸부림치고, 독자는 의식과 무의식이 혼융돼 펼쳐놓는 영겁의 찰나 속으로 속절없이 빨려 들어간다. 헝가리 현대문학을 대표하는 나더쉬 피테르(72)가 1979년 발표한 중편소설 ‘세렐렘’이다. 프란츠 카프카 상, 뷔히너 문학상, 산도르 마라이 상 등 유럽의 주요 문학상을 이미 석권했고, 노벨문학상이 기대되는 작가로도 종종 그 이름이 언급되고 있지만, 한국에 작품이 소개되는 것은 처음이다.

헝가리어로 사랑을 뜻하는 ‘세렐렘’은 이별을 통보하러 연인의 집을 찾아간 한 남자가 환각 상태로 보내는 하룻밤을 좇아가는 소설이다. 하지만 그는 연인의 침대 위에 누워 섹스와 마리화나에 취해가면서 결코 그녀에게 이별을 말할 수 없으리라고 느낀다. 소설 속의 공간은 연인 에바의 방과 발코니로 국한돼 있고, 주인공은 물을 마시러 욕실에 가고, 가방을 찾으러 침대에서 의자 아래로 움직이는 등 몇몇 명백한 행위를 실행한다(고 믿는다). 심지어 에바와 사랑을 나누기까지 한다.

그러나 환각의 매캐한 연기 사이로 틈입하는 그의 의식은 그것이 실재하지 않은 상상에 지나지 않으며, 그러므로 자신이 미쳤다는 사실을 스스로 인정할 수밖에 없다. “느끼지도 못하고, 어떤 것도 보지 못한 채, 나는 그저 생각의 질주일 뿐이다.” 그는 “존재하는 모든 것이 속도를 높이고 있는데 시간이 멈춘 상태”로, “상상의 진실들”에 포획돼 있다. 그가 에바에게 반복적으로 묻는 “지금 몇 시지?”라는 질문에 에바가 아무렇지도 않은 듯 매번 똑같이 “12시 반이야”라고 말할 때, 그는 이 절망적인 무한반복에서 빠져 나오기 위해서는 발코니 밖으로 몸을 던지는 수밖에 없음을 깨닫는다. “나는 나라는 걸 느껴야만 해!”

철학적이고 시적인 문장은 주인공의 분열된 정신의 회로를 따라가는 작가의 탐침이다. 철학과 사유가 곧 서사임을 입증한 헤르만 브로흐와 로베르토 무질의 후예답게, 나더쉬 페테르는 환각이라는 급진적으로 자유로운 시공간 안에서 시간과 존재, 실제와 상상, 감각과 인식 같은 주제들 사이를 날렵하게 주유한다.

무한과도 같은 순간의 내시경적 묘사와 환각과 분열의 렌즈로 들여다본 철학적 주제들이 뒤섞이면서 소설 읽기는 어지간한 독자들도 탈진하게 만들 법하다.

그러나 이 난해하고 파격적인 소설은 본질적으로 사랑 이야기다. 사랑의 종료를 선언하기 위한 자리에서 비로소 자각하게 되는 사랑. 그러나 너무 늦었다. “이 사랑에 이르기까지, 나는 얼마나 긴 여정을 거쳐 여기에 닿을 수 있었나! 그 여정의 피곤함이 그녀의 사랑을 꺼버렸다.” 자기 존재의 소멸을 욕망할 만큼 고통스러운 환각의 순간은 역설적으로 사랑의 존재를 부각시킨다. “나는 나를 잃어버렸고, 나를 잃어버렸기 때문에 당신을 잃어버렸다는 것.” 환각과 의식의 쟁투가 불러일으킨 회한의 정념이다. “두려워. 항상 순간적으로만 너를 느껴, 실제로 여기에 네가 있다는 것을 항상 몇몇 순간들로만 느껴. 그러고는 항상 잃어버려. 그러고 싶지 않아. 너를 잃고 싶지 않아!”

환각의 언어적 재현을 통해 감각과 사유의 최대 공간을 확보한 소설은 묻는다. “사랑은 왜 그 안에서 사랑 그 자신을 사랑할 수 없는가?” 언제나 뒤늦은 것, 그것은 사랑이다. “에바! 내 생각엔 아직 이 말을 한 번도 한 적이 없는 것 같아. 정말로 당신을 사랑해.”

박선영기자 aurevoir@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0