6년차 연봉 정규직 신입사원 수준

사측선 "인력 널렸다" 홀대 일상화

"2년 후엔 정규직" 사탕발림 후

기간 만료되면 "나가라" 돌변도

노동위 구제도 10%선 그쳐

국내 매출 상위권인 인터넷 오픈마켓의 비정규직 사원인 송모(30)씨는 지난달 총무과의 설 상여금 공지 이메일을 보고 한숨을 토했다. ‘정규직 현금 10만원, 비정규직 5만 포인트(자사) 지급.’

명절만 되면 고용형태에 따라 대놓고 차별하는 회사의 행태는 송씨의 가슴에 생채기를 낸다. 설 대목을 겨냥한 모바일 기획상품 코너를 만드느라 매일 12시간 넘게 일해도 송씨의 처지가 달라질 기미는 보이지 않는다.

입사한 지 3년 4개월째인 송씨는 한 팀에서 거의 비슷한 일을 하는 같은 연차의 정규직 A(34)씨보다 월 100만원가량 덜 받는다. 이전 직장 근무 기간까지 합하면 이 분야 경력 6년차 이지만 회사가 인정하지 않아 그의 연봉은 공채 신입사원 수준(2,800만원)이다.

송씨는 “회사는 그저 정규직과 비정규직 신분에 따라 보상을 철저히 나눌 뿐”이라고 말했다. 목표치를 초과한 분기 실적을 내도 송씨는 인센티브로 정규직의 절반인 10만원을 받는다. 지난해는 회사 창립 이래 최대 실적을 기록해 정규직은 정기 성과급을 500만~900만원씩 쥐었지만, 송씨에게는 50만원만 떨어졌다. 정규직에겐 연봉에 조직, 팀, 개인의 성과 평가점수 등을 곱한 상여금을 주지만 비정규직에겐 연차별로 30만~50만원을 주는 것이 회사의 방침이다.

송씨의 팀에서 근무하는 동일 직군 사원 9명 중 정규직은 1명, 나머지는 비정규직이다. 같은 연차였던 A씨가 지난해 5월 정규직이 되면서 파견-직접 고용-정규직으로 ‘계급 구분’이 또렷해졌다. 송씨는 “황당하지만 나도 직접 고용이어서 나머지 7명에게 부러움을 산다”며 쓴웃음을 지었다. 송씨가 파견직 7명보다 더 받는 건 식대 6,000원뿐이다. 송씨도 2011년 파견직으로 회사에 발을 들였다. 파견업체는 “2년 뒤 정규직 전환 기회가 있다”고 안내했지만 기간만료 열흘 전 회사는 1년짜리 기간제 계약만 요구했다. 송씨에게 당시 인사담당자는 “파견이든 직접 계약이든 1, 2년 열심히 함께 해주면 정규직 전환이 될 수 있다. 다른 회사는 직접 고용도 잘 해주지 않는다”고 설명했다.

그러나 정규직 전환 기대는 11개월 만에 무너졌다. 지난해 10월, 송씨는 회사로부터 “나가달라”는 통보를 받았다. 송씨는 올해 봄에 결혼을 앞두고 있다며 사정해 가까스로 계약이 1년 연장됐다. 송씨는 “상사들이 나름 애써 줬다. 처우를 따질 처지는 아니었다”고 말했다.

송씨처럼 정규직과 다름 없는 일을 하지만 고용불안, 저임금, 차별 대우 등에 시달리는 비정규직들이 많다. 현행 ‘기간제법’과 ‘파견법’엔 ‘동종ㆍ유사업무 근로자에게 차별적 대우를 해선 안 된다’고 명시돼 있지만 추상적인 기준 때문에 사각지대에 몰린 비정규직이 상당수다.

계약해지의 공포를 겪은 송씨지만 노동위원회에 차별시정신청을 내기는 쉽지 않다. 차별시정은 피해자가 직접 신청하고 스스로 차별적 대우를 받았다고 입증해야 한다. 노동계는 차별시정신청권을 노조와 상급단체까지 허용하자고 요구하지만 경영계는 반대한다. 비정규직의 노조 조직률은 지난해 8월 기준 3.1%에 그쳐 조직적인 문제 제기가 어렵다. 용기를 내 신청해도 구제받기 어렵다. 2012년부터 2013년7월까지 중앙노동위원회의 차별신청 접수 및 처리내역을 보면 접수된 1,001건 중 일부 또는 전부 시정된 것은 128건뿐이다.

공공부문에서도 차별은 비슷하다. 서울 B중학교의 9년차 영양사 정모(47)씨는 같은 연차 영양교사(정규직)의 절반 수준(55.9%)의 급여를 받는다. 전국교육공무직본부가 밝힌 ‘2014 학교 정규직과 비정규직의 월 평균 임금 비교’ 자료를 보면 정씨는 월 평균 187만8,000원을, 영양교사는 336만원을 받는다. 학교 급식소마다 영양교사가 1명씩 배치돼야 하지만 예산 절감 등의 이유로 영양사가 대체인력으로 고용돼 있다. 정씨의 고용형태는 무기계약직이지만 처우는 비정규직에 가깝다.

영양사는 영양교사에게 지급되는 급식비(월 13만원), 연 1회 성과급(200만원)도 받지 못한다. 영양교사와 비교한 영양사의 월 평균 급여는 1년차 때 66.5%였다가 10년차 54.6%, 20년차 41.5%로 갈수록 격차가 벌어진다. 정씨는 “영양교사처럼 학생들에게 영양수업을 못하는 것도 서러운데 동일한 일을 하고 반토막인 급여는 너무하다”고 말했다. 배동산 공공운수노조 학교비정규직본부 정책국장은 “임용고시 결과에 따라 정규직과 무기계약직으로 나뉘는데, 같은 일을 하는데도 연봉이 두 배 가까이 차이 나는 것이 타당한 것인지 고민할 문제”라고 지적했다.

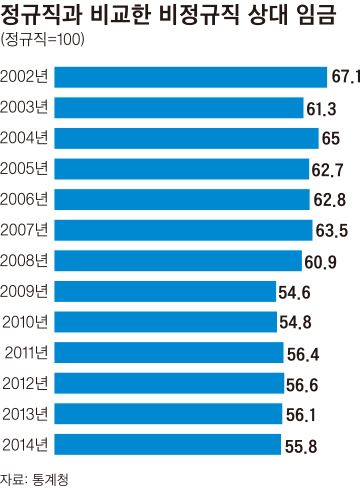

최근 10년 간 고용형태에 따른 임금격차는 더 벌어졌다. 통계청의 ‘2014 비정규직 통계’를 보면 2004년 정규직의 65%였던 비정규직의 월 평균 상대임금은 지난해 55.8%로 떨어졌다.

배규식 한국노동연구원 노사ㆍ사회정책 연구본부장은 “직군 직종 직무별로 노동시장의 표준화를 이루고 비정규직의 대우도 그 범위에 맞추도록 해야 임금 격차를 줄일 수 있을 것”이라고 강조했다. 이남신 한국비정규노동센터 소장은 “비정규직 사용에 제한을 두는 것이 근본적인 해법이지만 한꺼번에 할 수 없다면 상시ㆍ지속 업무는 정규직으로 전환하도록 단계별 로드맵을 마련해야 한다”고 말했다.

글ㆍ사진=손현성기자 hshs@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0