시신 비닐로 싼 후 겹겹 봉인

염도 못한 채 24시간 내 화장

화장터선 "딴 곳 가봐라" 기피

가족이 감염 땐 유골만 전달도

“염도 못한 시체백(bag)에 담긴 시체를 화구(火口)에 넣으면서 속으로 참 많이 울었습니다. 가족도 메르스에 감염돼 화장터에 오지 못하고…. 이거, 사람이 할 짓이 아닙니다.”

메르스로 세상을 떠난 사망자 시신을 처리하고 있는 이상재 한국노년복지연합 장례분과 위원장은 16일 서울의료원에서 사망한 메르스 환자의 마지막을 함께 했다. 전날인 15일에도 그는 메르스 사망 환자 3명의 시신을 처리했다.

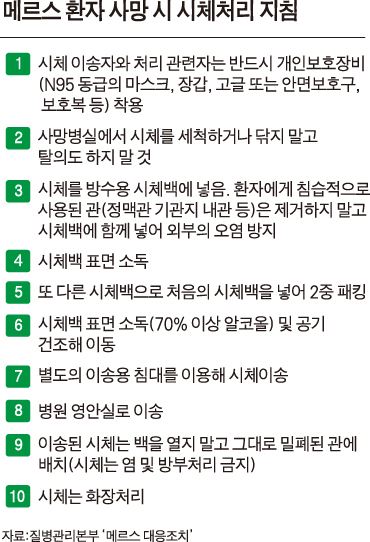

메르스로 사망한 환자의 시신은 어떻게 처리될까. 격리병실에서 환자가 사망하면 시체는 즉시 비닐로 감싸진다. 외부 오염을 방지하기 위해서다. 비닐로 감싼 시체는 누출방지(leak-proof) 시체백에 이중으로 담겨 봉인된다. 염이나 방부처리는 할 수 없다. 시신을 담은 시체백에는 환자 치료를 위해 사용된 정맥관, 기관지 내관만이 담긴다. 질병관리본부의 ‘메르스 대응조치’에 따르면 시신은 병원 영안실로 이송하게 돼 있지만 장례식장 안치실에 있는 다른 시신들이 감염될 우려가 있어 시신은 병실에서 보관되고 있는 실정이다. 감염 위험 때문에 장례식도 치를 수 없다. 사망 환자의 시체는 장사법 6조에 따라 24시간 이내에 화장된다. 메르스 첫 사망환자(25번ㆍ여)의 시신을 처리한 경기 화성시 보건소 관계자는 “장례절차 없이 바로 보건복지부에서 지정해준 화장터에서 화장했다”며 “화장터에는 고인의 남편, 아들 등 최소 인원만 동행했다”고 전했다. 이들은 보건소에서 제공한 개인보호 장비(마스크, 장갑, 고글, 보호복)를 착용하고 망자의 마지막 길을 배웅했다.

망자들은 이승에서의 마지막 길도 편치 못했다. 15일 국립중앙의료원에서 사망한 메르스 환자의 시신은 오전 10시 병원에서 서울시립승화원(구 벽제 화장장)으로 이송됐지만 승화원 측은 “일반 화장을 하고 있어 메르스 환자를 화장하는 것은 불가능하다”며 화장을 거절했다. 승화원에 있던 방문객들도 메르스 환자가 들어왔다는 소식에 동요했다. 결국 시신은 일반화장 일정이 모두 종료된 오후 5시 이후 화장할 수 있었다. 시신은 운구차에 실려 7시간 넘게 방치될 수 밖에 없었다. 이상재 위원장은 “승화원 직원들이 메르스 사망환자의 관을 만지는 것을 꺼려해 직접 화구에 시신을 모셨다”며 “메르스에 감염돼 죽은 것도 억울할 텐데 마지막 가는 길조차 편치 않아 안타깝다”고 말했다.

가족이 망자와 함께 메르스에 감염됐다면 상황은 더 복잡해 진다. 환자가 사망해도 가족들이 병원으로 갈 수 없기 때문이다. 실제로 가족이 메르스 확진 판정을 받아 장례에 참가하지 못하고, 보건소에서 시신을 처리한 후 가족에게 유골을 전달한 일도 있었다. 국립중앙의료원 관계자는 “사망환자 가족 중 메르스에 감염돼 격리된 이들이 많아 사망 환자의 임종을 보지 못하는 안타까운 일이 발생하고 있다”고 말했다. 그는 “환자 상태가 위중할 경우 가족들에게 사망시 장례절차 없이 24시간 내 화장을 해야 한다는 규정을 알려주는데 이를 들은 가족들이 오열할 때 가장 마음이 아프다”고 전했다.

김치중 의학전문기자 cjkim@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0