지난 달 22일(현지시간) 모로코 마라케시에선 작은 전쟁이 벌어졌다. 세계 129개 경쟁당국이 참가한 ‘국제 경쟁 네트워크’(International Competition Network) 총회다. 한국 대표로는 공정거래위원회가 참전했다.

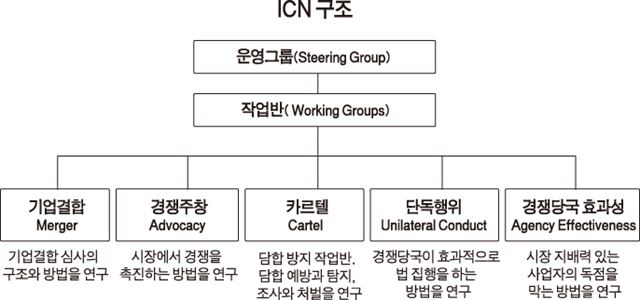

겉으로 보기에 총회는 전쟁터라기보다 우아한 연회장에 가깝다. 경쟁당국은 서로 윽박지르고 뒹구는 대신 함께 경쟁정책 가이드라인을 만든다. 글로벌화가 급진전되면서 기업결합이나 카르텔 등 공정거래법의 감시 범위가 국경을 넘어서는 일이 비일비재해졌기 때문이다. 가이드라인은 나라마다 경제구조가 달라서 생긴 공정거래법(경쟁법)의 차이를 줄이는 역할을 한다.

그러나 아름다운 협력 뒤에는 차가운 계산이 있다. 경쟁의 규칙을 어떻게 만드느냐에 따라 국익이 달려있기 때문이다. 일례로 지난 2009년 미국 의원들은 미국 연방거래위원회(FTC) 위원장에게 보낸 편지에서 “유럽이 경쟁법을 각국에 이식해서 미국 기업이 처벌 받는 일이 늘었다”며 “미국 정부도 미국식 경쟁법을 적극적으로 퍼뜨려라”고 요구하기도 했다. ICN총회는 경쟁당국의 UN총회인 셈이다.

더구나 ICN이 언젠가 강제?구속력이 있는 조직으로 변할 수도 있다. ICN 보고서는 “구속력 있는 규범을 만들어 적극적으로 각국 경쟁법을 수렴시켜야 한다”고 밝혔다. 자국의 요구를 조금이라도 반영하려는 제3세계와 개발도상국이 서둘러 ICN에 뛰어들면서 회원국은 2001년 창설 당시 14개에서 올해 115개로 늘었다.

경제주권 지키기 위한 나흘 동안의 외교전

나흘은 바삐 지나갔다. 노대래 공정위원장은 날마다 3개 나라 경쟁당국 수장을 따로 만나 경쟁정책 현안을 두고 의견을 나눴다. 미국, 유럽연합(EU), 독일, 호주, 브라질, 그리고 비공식적으로 만난 일본, 캐나다를 합치면 모두 7개 국가를 만났다. 공정위 고위 관계자는 “미국과 EU를 설득하면 세계 경쟁정책을 움직이는 것이나 마찬가지”라고 설명했다.

가장 중요한 일정은 EU와 미국 경쟁당국 수장과의 만남이었다. 노 위원장은 이 자리에서 최근 국제적으로 논란의 대상인 특허괴물(NPE) 문제와 관련해 공동 규칙을 만들 것을 제안했다.

NPE는 중요한 특허를 꿰차고 다른 기업에게 과도한 사용료를 요구하는 특허관리전문회사로 최근 제조업계의 골칫덩이로 떠올랐다. 국내에선 SK하이닉스가 미국 NPE ‘램버스’와 13년 분쟁 끝에 5년간 사용료 2억4,000만달러(2,600억원)를 내기로 합의했다. 요즘 미국에서는 특허를 보유한 제조업체가 공장 문을 닫고 NPE로 다시 태어나기도 한다.

우리나라가 굳이 먼저 이런 제한을 한 데는 어떻게든 규정 제정에 주도권을 쥠으로써 한국 기업의 이해를 최대한 반영하겠다는 의도가 깔려 있다. 공정위 관계자는 “아무래도 지적재산권 문제는 경제구조가 비슷한 나라끼리 입장이 나뉜다”고 설명했다. 기술 선진국과 후발 주자의 입장 차이가 상당할 수밖에 없다는 얘기다. 그는 “(노 위원장의 제안에는) 지적재산권 이슈를 선점해서 앞으로 규칙을 만들 때 한국 의견을 많이 반영하기 위한 측면이 있다”고 전했다.

협력에도 팽팽한 신경전이 뒤따른다. 한ㆍ미 경쟁당국 수장 회동에서 미국은 우리측에 앞으로 정보 교환을 요구했지만, 구체적 협력 방법을 도출하지는 못했다. 공정위 관계자는 “서로 사건처리에서 도움을 주는 것은 좋지만 잘못하면 한국 기업 정보가 미국 정부에 노출될 수 있다”며 “모든 협력에는 득실이 있는 것”이라고 말했다.

적과의 동침

법이 규정한 공정위 역할은 ‘공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하는 것’이지만, 국제 무대에서는 꼭 그렇지는 않은 것이 현실이다. 각국의 경쟁당국은 자국 기업 편에 설 수밖에 없다. 그러다 보니 자국의 이익을 위해서라면 동맹을 형성하기도 하고, 심지어 적과 손을 잡기도 한다.

공정위는 이번 ICN 총회에서 브라질 경쟁당국(CADE)과 정보교환 양해각서를 맺었다. 앞으로 두 나라 경쟁당국이 상대국 기업을 수사할 때 관련 정보를 통보해주는 내용이다. 한국 기업의 브라질 진출이 늘어나면서 방어막을 치기 위해 공정위가 먼저 손을 내밀었고, 브라질이 덥석 잡아준 것이다.

지난해 인도네시아 경쟁당국과 양해각서를 교환할 때는 규제 완화를 요구하기도 했다. 인도네시아에 진출한 국내 중소기업이 매장 면적 제한이나 현지인 의무 고용 등 규제를 풀어달라고 하소연했기 때문이다.

최근엔 중국 경쟁당국과 공조를 위한 물밑 작업이 한창이다. 세계 1~3위 해운업체가 결성한 거대 해운동맹 ‘P3’이 세계 각국에 기업결합 승인을 신청했는데, 최근 미국 연방해사위원회(FMC)가 P3 출범을 승인하면서 아시아 해운업계에 위기감이 고조되고 있는 상황. 혼자 힘으로는 버거운 만큼 중국과 손을 잡고 P3 출범을 막아내겠다는 의도다. 공정위 관계자는 “각국 경쟁당국의 힘 겨루기, 그리고 편짜기는 점점 더 치열해질 수밖에 없다”고 말했다.

김민호기자 kimon87@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0