'선수 최은성(43·은퇴)'의 삶은 화려함과 거리가 멀었다. 대학 졸업 뒤 실업팀에서 7개월을 뛰다 군 복무까지 마치고 갓 창단한 구단에 우선지명 돼 프로 무대에 데뷔했다. 한국 나이로 스물일곱 때던 1997년이었다.

10년 만 해보자고 마음 먹었던 프로 생활이 어느덧 18년이 됐다. 십 수년 간 가난한 시민구단의 주전 골키퍼를 맡아가며 603골을 먹었고, 그 팀에서 힘들어하는 후배들을 토닥이는 맏형 노릇만 수 년을 했다. 성적이 나질 않으니 감독 교체도 잦았다. 그를 거쳐간 감독만 7명이다. 감독이 바뀔 때마다 흔들리던 선수들을 어르고 달래는 기둥이 됐다. 1994년 미국 월드컵을 이끌었던 노년의 명장 김호 감독도, 2002년 월드컵 대표로 함께 활약했던 동갑내기 스타 감독 유상철도 그를 대신할 수 없는 무언가가 있었다.

하지만 18년 프로 선수 생활 하며 우승컵 한 번 들어올리질 못했다. 그의 한(恨)이었다. 특히 2001년 포항과의 FA컵 결승전은 두고두고 아쉽다. 막고 막고 또 막아 내 팀을 결승에 올렸는데 결승에서 포항 박태하의 머리에 부딪혀 큰 부상을 당했다. 그게 15년 뛴 대전이 차지하게 된 유일한 우승컵이었다. 2004년에는 다 잡은 컵대회 트로피를 최종전 추가시간에 내준 골 때문에 놓치고 땅을 쳤다.

팀은 하위권이고, 골 넣을 위치도 아니니 스포트라이트를 받을 일도 없었다. 2002년 한·일 월드컵 4강 주역 중 하나였지만, 국민들은 22명의 선수는 기억 해도 ’23번 최은성’은 잘 모른다.

하지만 월드컵이 끝나자 그를 찾는 구단이 생겼다. 수도권의 탄탄한 기업 구단에서 러브콜을 보냈다. 받던 몸 값의 두 배를 넘게 제시했다. 머리와 가슴이 싸웠지만, 결국 가슴이 시키는 대로 했다. '축구특별시'로 거듭난 대전을 버리고 떠날 수 없었다. 열정 가득했던 최윤겸 감독의 만류에 큰 돈 쥘 생각 좀 접고 결국 대전 잔류를 택했다.

그런 그에게 스포트라이트가 비춰진 날이 있었다. 좋은 일로 한 번 설 줄 알았더니 나빠도 너무 나쁜 일이다. 수 많은 카메라 플래시를 받은 날이었지만 고개를 숙여야 했다. 후배들의 승부조작 책임을, 그렇게 홀로 떠안고 기자들 앞에 머리를 조아렸다. 최은성은 지금도 "내 탓이 없었다고 할 수 있겠느냐. 그냥 내 몫이라고 말했다"고 말한다.

그렇게 지켜 온 팀이었는데, 구단은 나이 사십 줄을 넘기니 애정보단 몇 푼의 돈을 가지고 흥정했다. 15년 동안 뛴 464경기의 가치가 한 순간에 무너졌다. 당시 구단 수뇌부의 막무가내 협상에 팬들도 발끈했지만, 결과는 그대로였다. 최은성은 "소통의 문제가 있었다. 대전을 떠날 때가 됐다는 생각을 했다"고 당시를 떠올렸다. 그 때 그는 은퇴를 이야기했다.

혹자는 그를 두고 참 운 없는 선수라고 말했다. 하지만 그는 결국 마지막에 활짝 웃을 수 있었다.

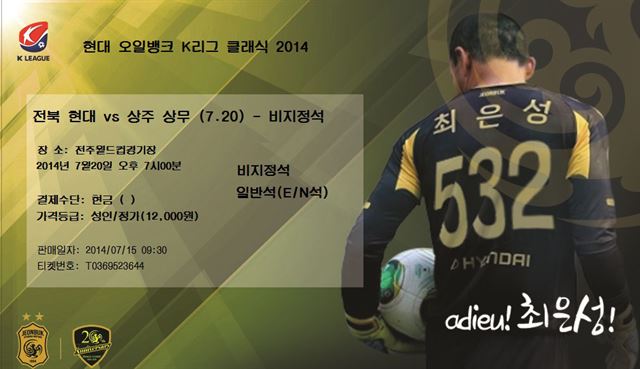

내리막길을 걷던 최은성은 힘들 때 내민 전북의 손을 잡고 2012년 34경기에 출전에 36실점을, 2013년엔 31경기에 출전해 32실점만을 하며 제 2의 전성기를 열었다. 전북에 가서도 오랜 시간 달아왔던 21번을 다시 달 수 있었지만 그는 "월드컵 때 달았던 번호"라며 23번을 택했다. 속 뜻은 달랐다. 자신의 21번을 영구 결번한 대전에 대한 의리였다.

그를 추억하는 이들도 한 켠에서 아낌없는 박수를 보냈다. 대전의 한 관계자는 "팀은 언제나 힘들었다. 하지만 그는 가장 먼저 연봉협상을 해 스스로 기준이 되길 자처했다"고 말했다. 언제나 팀 공헌도가 가장 높았지만 스스로 적절한 연봉에 먼저 계약을 했고, 구단은 그 기준을 토대로 다른 선수들이 연봉 협상에 임했다. 후배들에게 원성도 샀지만 그 덕분에 팀은 생존할 수 있었다.

그가 15년간 탄 대전의 버스를 몰던 운전기사는 "최은성이 있을 때는 버스에 쓰레기 하나 없었다"면서 솔선수범했던 그를 추억했다. ‘은성이 형’으로 불리길 원한 평범한 선수는 높은 곳에서도, 낮은 곳에서도, 선수들도, 팬들도 인정하는 진정한 ‘레전드’가 돼 있었다. 스스로 높아지려 애 쓰지 않아도 그를 아는 모든 이가 우러러 본 남자였다.

▶[영상] '레전드' 최은성, 눈물의 은퇴식

특별했던 하루를 누렸던 최은성은 다시 평범한 삶으로 돌아갔다. 은퇴식 후의 생활에 대해 묻자 "아직 실감 나지 않는다. 이따가 또 운동 나가야 돼서”라며 언제나처럼 껄껄 웃었다. 지도자로서의 목표를 묻자 “우승컵은 한 번 꼭 들겠다”고 말했다. 그러면서 작은 약속 하나를 던졌다. 전북에서 할 몫 다 하고, 대전 한번 찾아가 인사하고 싶다고. 힘들 때 손을 내민 전북에 대한, 떠날 때 함께 울어준 대전 팬들을 위한 약속이었다. 김형준 기자 mediaboy@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0