전국 각지 한 해 1000개 넘어, 지자체·업계 "돈벌이" 너도나도

바야흐로 축제의 계절이다. 단풍철까지 겹쳐 주말이면 전국이 축제로 들썩인다. 탐스럽게 익은 가을 날씨를 즐기러 나온 행락객을 잡기 위해 각양각색의 축제가 전국 각지에서 열린다. 봄가을에 유독 많긴 하지만 축제는 계절을 따지지 않는다. 1년에 열리는 축제만 전국에 1,000개가 넘는다고 한다. 한 주에 평균 20여개의 축제가 열리는 셈이다.

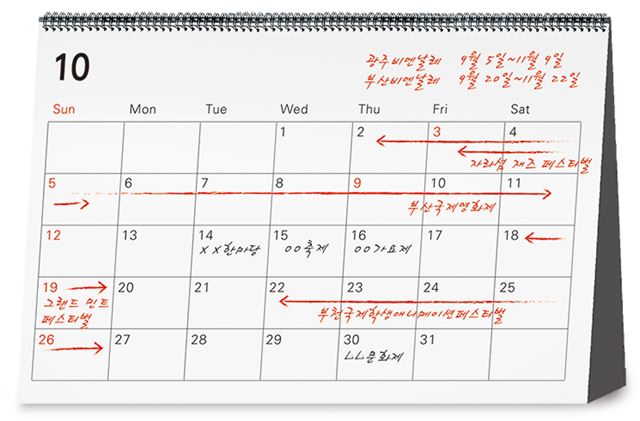

문화 관련 축제가 꽤 큰 비중을 차지한다. 그 중 미술, 영화, 대중음악을 주제로 한 축제가 유독 많다. 이번 달만 해도 대규모 문화 행사가 전국 각지에서 열린다. 서울, 광주, 부산, 대구, 공주, 창원에선 현재 격년제 미술제인 비엔날레가 동시에 열리고 있다. 11일 폐막한 부산국제영화제에 이어 22일 부천국제학생애니메이션페스티벌이 열리고 29일 서울국제건축영화제가 개막한다. 30일엔 올해 처음 열리는 가톨릭영화제가 막을 올린다. 대중음악 축제도 있다. 18, 19일 이틀간 서울 올림픽공원에선 이소라, 이적, 윤상 등이 참여하는 그랜드민트페스티벌이 열린다.

문화 관련 축제가 늘어나는 현상의 배후에는 대중의 요구가 아니라 업계나 지방자치단체의 욕심이 자리하고 있다. 공급이 수요에 우선하는 것이다. 그 정도를 따지면 영화제가 한 발 앞서 있고 미술제와 음악 페스티벌이 뒤를 따르는 모습이다. 영화제는 수년 전 거품을 터트리고 한 차례 교통정리를 했다. 지역 이름과 규모만 내세우는 영화제들은 이제 점점 자취를 감추는 대신 음악, 종교, 건축, 환경, 동물, 노인, 해양 등 전문적인 주제를 내건 영화제들이 자리를 채우기 시작했다.

미술ㆍ음악 축제는 아직 거품 단계다. 비엔날레와 록페스티벌은 여러 행사가 비슷한 시기에 유사한 콘셉트로 경쟁한다는 점에서 서로 닮았다. 행사의 완성도가 떨어지고 관객의 만족도도 낮아지는 건 자연스런 결과다. 신현준 성공회대 교수와 이기웅 사회발전연구소 전문연구원은 지난해 국내 음악 페스티벌을 검토한 뒤 “2013년 한해 동안 30개 이상의 중대형 페스티벌이 개최됐는데 시장의 저변을 고려할 때 지나치게 많은 숫자”라며 “성장을 넘어 성숙 단계에 접어들었는데 거품은 성숙 과정에서 발생하는 필연적 현상”이라고 진단했다.

민간 업체들이 상업 논리에 따라 경쟁하는 음악 페스티벌과 달리 비엔날레는 국고 지원과 지자체 예산을 함께 받을 수 있어 수익에 대한 부담이 훨씬 적은 편이다. 그만큼 거품이 낄 여지도 많고 방만하게 운영될 가능성이 높다. 전문인력의 확보와 조직적 운영이 전제되지 않은 채 큐레이터의 역량과 인맥에만 의존하는 경우가 많고 지역 작가를 배제하고 특색 없이 미술계의 최근 경향만 좇는 일이 허다하다. 미술평론가 반이정씨는 “유명 작가는 많지 않고 비엔날레는 많다 보니 작가들이 중첩될 수밖에 없고 결국 비슷비슷한 행사가 열리게 된다”며 “한국의 현대미술에 대한 실수요자를 생각할 때 국내 비엔날레는 지나치게 많다”고 말했다.

고경석 기자 kave@hk.co.kr 인현우 기자 inhyw@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0