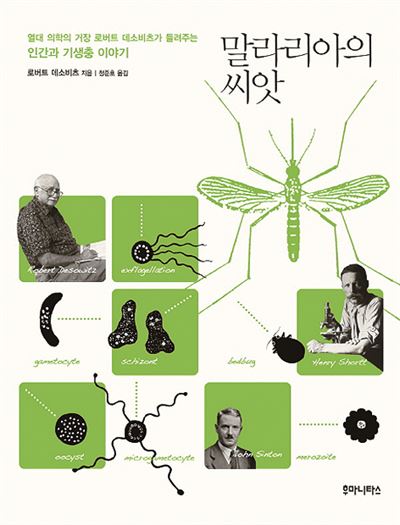

로버트 데소비츠 지음, 정준호 옮김

후마니타스ㆍ334쪽ㆍ1만5,000원

말라리아는 많이 들어봤지만 칼라아자르는 낯설다. 둘 다 기생충이 원인이고 특정한 종류의 모기가 옮기는 질병이다. 열대의학의 대가 로버트 데소비츠(1926~2008)가 쓴 ‘말라리아의 씨앗’은 이 두 전염병에 관한 이야기다. 원인과 치료법을 찾기 위한 열대 학자들의 열정과 헌신, 시행착오를 전하는 흥미로운 이야기부터 고통 받는 소외 지역과 사람들에 대한 연민, 천문학적인 프로젝트 연구비를 받으면서 정작 현장은 외면하는 연구자들과 관료에 대한 분노까지 모두 담았다.

기생충학을 잘 모르는 독자들에게도 이 책은 충분히 재미있다. 저자의 뛰어난 유머 감각 덕분에 읽다가 키득키득 웃음이 터지기까지 한다. 칼라아자르의 원인인 리슈만편모충과 말라리아 원흉인 열원충과 싸워온, 그러나 아직도 이기지 못한 인간의 역사가 소설처럼 흥미진진하다. 승리했다고 착각한 순간의 환희, 승리가 임박했다고 외치는 호들갑, 그렇게 오락가락 하는 과정에 끼어드는 관료와 연구집단, 제약사 등의 탐욕과 무능, 그로 인해 매번 눈물 짓는 환자들의 절망을 모두 이야기한다.

기생충 이야기지만, 인간 사회의 민낯이 고스란히 드러난다. 애초에 말라리아 연구가 식민지 원주민이 아니라 종주국의 군인과 관료, 상인들을 위한 것이었듯이 전염병은 소외와 관련이 있다. 최근 문제가 되고 있는 에볼라 바이러스도 마찬가지다. 국제 사회는 에볼라가 아프리카를 넘어 유럽과 미국으로 전파되기 시작한 뒤에야 백신 개발에 속도를 내고 있다.

말라리아 백신 개발을 둘러싼 연구비 유용 스캔들과 연구 성과를 부풀리는 사기극은 황우석 사건을 떠올리게 만든다. 책의 마지막 문단은 이런 부조리에 침묵하는 과학자 등 전문가들이야말로 ‘진짜 악당’이라고 규탄한다.

1991년 나온 원서를 ‘기생충, 우리들의 오래된 동반자’의 저자이기도 한 젊은 기생충학자 정준호가 옮겼다. 저자 데소비츠는 그의 롤모델이라고 한다. 기생충학, 특히 말라리아 연구자 중 상당수가 데소비츠의 영향으로 그 길을 택했다.

옮긴이 후기에서 그는 원서가 나온 지 20년이 넘었지만 여전히 변한 게 없다고 한탄했다. 간단한 치료제를 돈이 없어 못 사고 죽어가는 환자들이 세계 곳곳에 수두룩하다는 것이다. 데소비츠의 다른 책에서 인용해 후기에 넣은 글이 인상적이다. 데소비츠는 실험실에서 현미경만 들여다보는 과학자들에게 이렇게 충고했다. “행동과학과 의학, 생물학은 너무 오랫동안 떨어져 있었다. 과학자들은 이제 현미경에서 눈을 들어 세상을 둘러볼 필요가 있다.“

오미환 선임기자 mhoh@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0