청각장애인을 이르는 농인이라는 글자에서 농(聾)은 ‘귀먹다’라는 뜻이다. 그러나 농이란 한자를 뜯어 보면 글자가 만들어질 당시와 지금의 의미가 상당히 달라졌음을 알 수 있다. 용(龍)과 귀(耳)가 합쳐진 ‘농’은 용의 귀이고 따라서 농인은 사람의 귀 대신 용의 귀를 가진 사람이란 뜻이다. 그가 들을 수 있는 소리는 사람의 소리가 아닌 용의 소리, 세상의 소리가 아닌 초월적 세계의 소리다. 농인을 ‘소리를 못 듣는 사람’이 아니라 ‘다른 소리를 듣는 사람’으로 보는 인식 속에는 다름을 틀림으로 치부하지 않는 성숙함, 약자에 대한 사려 깊은 존중, 이에 따른 다소 낭만적인 상상력 등이 내장돼 있겠지만, 그 견해의 가치는 그것뿐이 아니다. 다른 차원의 소리를 듣는 ‘용의 귀’는 예술의 본질이 무엇이고, 예술가의 힘이 어떤 것인지에 대해 통찰력 있는 답을 들려준다.

오늘날 예술의 가치를 구태여 더 설명할 필요는 없어 보인다. 미국의 철학자 리처드 로티의 예언대로 인류의 문화는 신화의 시대, 철학의 시대, 종교의 시대, 과학의 시대를 거쳐 예술의 시대로 이행 중이다. 예술적 창의성이 경제의 주요한 토대가 될 것이란 그의 말은 박근혜 정부가 출범 때부터 부르짖은 ‘창조 경제’란 단어로 우리 곁에 와 있다. 그러나 관이 채택한 모든 언어의 운명을 따라 ‘예술’과 ‘창조’도 그 의미의 심각한 축소와 훼손의 위기에 직면했다. 그림 한 점 당 몇 백억을 호가하는 뛰어난 화가가 한국에서도 나와야 한다거나, 스티브 잡스 같은 창조적 인물이 되려면 인문학 강좌를 들어야 한다는 호들갑이 그 위기의 증거다.

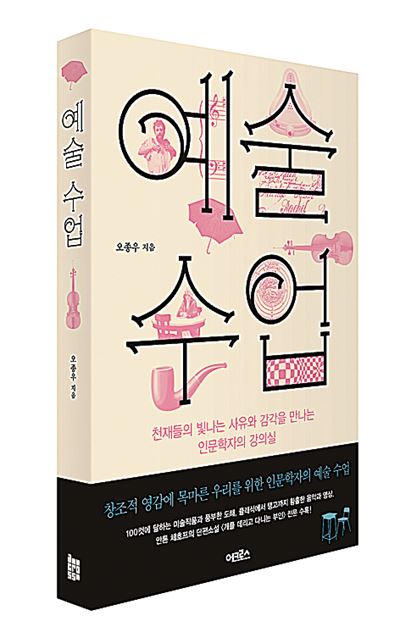

예술이 범람할수록 예술은 초라해진다. 오종우 성균관대 러시아어문학과 교수가 쓴 ‘예술수업’은 작금의 상황에서 ‘예술이 무엇인가’란 질문에 더할 나위 없이 명징한 답을 내놓았다는 점에서 존재 가치가 풍부하다.

책은 성균관대 베스트 티칭어워드를 수상한 오 교수의 교양강좌 ‘예술의 말과 생각’을 글로 풀어 낸 것이다. 저자는 피카소의 그림에 ‘물감 낭비’라 외치고 싶지만 천문학적 가격 때문에 꾹 참고 있는 이들에게 눈높이를 맞춘다. 그리고 예술이 갤러리나 미치광이 예술가의 작업실이 아니라 출근길에 매일 보는 가게와 집 앞의 계단과 우리 내부에 있음을 이해시키는 데 전력을 다한다.

그에 따르면 예술은 규범이 해석해주는 대로 세상을 받아들이지 않고 자신만의 해석 능력을 갖는 것이다. 그리고 그것은 신생아처럼 말랑하고 예민한 감각을 갖춰야 가능한 일이다. “예술을 다루는 학문인 미학을 가리키거나 심미적이라는 뜻의 단어(aesthetics)에 부정의 접두사를 붙이면 마비, 마취(anaesthetic)라는 뜻이 됩니다. 예술의 반대말은 추함이 아니라 ‘무감각’인 것이죠. 뛰어난 예술작품은 무엇보다 우리의 감각을 되살립니다.”

당시로선 기행에 가까웠던 피카소의 그림은, 저자의 정의에 따르면 대상의 본질을 포착하려는 몸부림이었다. 평면의 세상을 홀로 입체로 파악한 피카소는 비정상으로 분류될 수 밖에 없었다.

흥미로운 것은 모든 예술이 본질을 향한 목마른 추구로부터 비롯되지는 않는다는 사실이다. 그것은 때로 규범을 받아 들이는 기능을 상실한 ‘무능’을 양분 삼기도 한다. 말년에 완전히 청각을 잃은 베토벤은 불후의 명곡으로 남은 ‘합창 교향곡’을 쓰고도 세상을 뜨기 전까지 현악4중주 6곡을 더 썼다. 세상의 소리를 잃은 그의 귀에는 무슨 소리가 들렸을까.

희로애락의 소음이 잦아든 자리에, 옛 사람들의 상상대로 정말 ‘용의 소리’가 찾아왔다면, 베토벤이 고통에 몸부림치며 합창 교향곡을 썼다는 전기 작가들의 설명은 얼마나 오만한 것인가. ‘마비’된 것은 베토벤이 아니라 대중이었다.

예술을 다룬 다른 도서들에 비해 책의 난이도는 유독 낮다. 평이한 문체 때문에 책의 내용까지 평범하게 보이는 착시가 일어날 지경이다. 그러나 저자가 말하는 예술의 본질을 우리 사회가 진정으로 이해하고 실천에 옮기고 있는지를 묻는다면 쉬운 책으로 치부하고 넘겨 버릴 수 없을 것이다.

황수현기자 sooh@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0