美 당뇨병학회·심장학회

"과도한 인슐린 치료는 저혈당 위험"

당화혈색소 7% 미만으로 완화

"당뇨합병증으로 췌장 손상 많아"

국내학계, 美보다 엄격 기준 적용

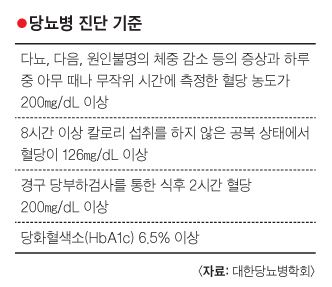

당뇨병 진단에는 흔히 알고 있는 혈당 수치뿐만 아니라 당화혈색소(HbA1c) 수치가 쓰인다. 특히 내분비내과 교수들은 당뇨병을 진단하는 데 당화혈색소 수치를 더 중시한다. 당화혈색소가 혈액 속 포도당 상태를 더 정확히 반영하고, 당뇨합병증 발생 위험을 더 잘 평가할 수 있기 때문이다. 그래서 2009년 국제전문가위원회(IEC)를 시작으로 미국, 일본, 우리나라 등이 당화혈색소 수치를 당뇨병 진단 기준으로 삼고 있다.

일반적인 당뇨병 환자의 혈당조절 목표는 당화혈색소 6.5% 미만이다. 그런데 지난달 초 미국당뇨병학회(ADA)ㆍ미국심장학회(AHA)는 “당뇨병 환자의 혈당조절 목표를 당화혈색소 7% 미만으로 권고하기로 했다”고 밝혔다. 미국 당뇨병 환자 특성 상 혈당조절 목표를 당화혈색소 6.5% 미만으로 조절하려다 부작용이 적지 않기 때문이다.

그렇지만 대한당뇨병학회(이사장 이기업 서울아산병원 내분비내과 교수)는 당뇨병 환자의 혈당조절 목표를 당화혈색소 6.5% 미만을 고수하기로 했다. 국내 당뇨병 환자는 췌장이 잘 망가지는데 이를 막기 위해 혈당조절 목표를 미국보다 엄격한 당화혈색소 6.5% 미만을 유지하기로 한 것이다. 대한당뇨병학회는 이 같은 지침을 다음달 중순 열리는 추계 학술대회에서 공식 발표할 예정이다.

HbA1c, 3개월 평균 혈당 수치

일반적으로 빈 속이나 식후 2시간 뒤 피를 뽑아 재는 혈당의 수치로는 혈당 상태를 정확히 알기 어렵다. 한 번 측정하는 혈당 수치는 식사나 간식 여부, 스트레스, 운동 등에 따라 수치가 많이 달라지기 때문이다.

그런데 혈액 속 적혈구에는 혈색소(헤모글로빈)가 들어 있다. 혈당(혈액 속 포도당)은 혈색소와 달라붙는다. 이처럼 혈색소에 포도당이 결합된 것을 당화혈색소라고 한다. 혈당이 많으면 혈색소에 더 많이 달라붙어 당화혈색소 수치가 올라간다. 반대로 혈당이 적으면 혈색소에 적게 달라붙어 당화혈색소 수치는 내려간다.

당화혈색소 수치는 3개월 정도의 평균 혈당조절 상태를 알려준다. 혈색소에 달라붙은 당은 한번 붙으면 잘 떨어지지 않는다. 그래서 적혈구 수명(4개월 정도)이 다할 때까지 적혈구에 달라붙은 포도당 즉 당화혈색소는 그날그날의 몸 상태와 관계없이 변하지 않는다. 그래서 당화혈색소를 재면 3개월 정도의 평균 혈당 수치를 알 수 있다. 정상인의 당화혈색소 수치는 4~6%이고, 당뇨병 환자의 당화혈색소 수치는 이보다 높다.

김병준 가천의대 길병원 내분비내과 교수는 “당뇨병 진단 기준은 당뇨합병증 발생을 기준으로 이뤄져야 하고 합병증 발생이 장시간 혈당 조절과 관련 있다면, 한 번 혈당 검사하는 것보다 3개월 평균 혈당인 당화혈색소의 수치를 측정하는 것이 진단에 더 적합하다”고 했다. 김 교수는 “다만 용혈성 빈혈 등이 있어 적혈구 수명이 짧거나, 임신 중이거나, 콩팥질환을 앓고 있다면 당화혈색소 수치는 부정확할 수 있다”고 덧붙였다.

“췌장 보호 위해 6.5% 미만 유지”

ADA와 AHA는 지난달 5일 발표한 ‘제2형 당뇨병 환자의 심혈관 질환 예방에 대한 공동 학술 성명서’에서 당뇨병 환자의 혈당조절 목표를 당화혈색소 7% 미만으로 정했다. 다만 심혈관 질환이 없는 당뇨병 환자는 6.5% 미만까지 낮출 수 있다고 권고했다. 세계당뇨병연맹(IDF)도 이에 발맞춰 최근 당뇨병 환자의 혈당조절 목표를 당화혈색소 6.5% 미만에서 7% 미만으로 늦췄다.

이는 당뇨병 환자가 혈당조절 목표 수치를 당화혈색소 6.5% 미만으로 무리하게 낮추려고 과도하게 인슐린 치료를 받다 보면 저혈당이 될 수 있기 때문이다. 특히 미국 당뇨병 환자는 당뇨합병증으로 심장질환이 많이 발생하므로 이를 막기 위해 혈당조절 목표 수치를 느슨하게 한 것으로 알려졌다.

세리타 골든 존스홉킨스의대 내분비내과 교수는 “당뇨병 환자의 혈당조절 목표 수치를 당화혈색소 7% 미만으로 결정하는 것에 대해 논쟁이 없지 않았지만 2008년 ACCORD, ADVANCE, VADT 등의 임상연구에서 이를 입증하지 못했다”고 했다.

반면 국내 학계에서는 이 같은 미국 당뇨병학회의 결정에도 불구하고 혈당조절 목표 수치를 여전히 당화혈색소 6.5% 미만으로 유지하는 쪽으로 의견을 모았다. 대한당뇨병학회는 2011년 진료지침 4판에 이어 다음달 중순에 나올 진료지침 5판에서도 혈당조절 목표를 당화혈색소 6.5% 미만으로 유지하기로 했다. 우리나라 당뇨병 환자는 당뇨합병증으로 심장질환이 많이 걸리는 미국 환자와 달리 췌장 기능이 손상되는데 이를 예방하기 위해 미국 혈당조절 목표보다 엄격한 당화혈색소 6.5% 미만을 유지해야 한다는 것이다.

권혁상 여의도성모병원 내분비내과 교수는 “미국당뇨병학회와 미국심장학회에서는 당뇨병 환자의 혈당조절 목표 수치를 7% 미만으로 느슨하게 했지만 미국내분비학회 등은 여전히 목표 수치를 당화혈색소 6.5% 미만으로 정하고 있다”고 했다. 권 교수는 “미국 당뇨병 환자의 경우 당뇨합병증으로 심장질환이 많이 발생하다 보니 이런 부작용을 줄이기 위한 고육책”이라고 덧붙였다.

김대중 아주대병원 내분비내과 교수는 “대한당뇨병학회 당뇨병 진료지침위원회에서 혈당조절 목표를 당화혈색소 6.5% 미만에서 7% 미만으로 바꿀지를 논의했지만 10년 간 당화혈색소를 평균 0.9% 줄였을 때 심근경색 발생을 16%를 줄였다는 영국의 전향적 당뇨병 연구(UKPDS) 등에 따라 당화혈색소 6.5% 미만을 그대로 유지하기로 했다”고 했다.

김 교수는 “다만 중증 저혈당 병력이 있거나 미세혈관 및 대혈관 합병증을 동반하는 경우, 75세 이상 고령인은 저혈당 발생 위험을 고려해 혈당조절 목표 수치를 다소 느슨하게 할 수 있다”고 했다. 그는 “자가 혈당은 공복 시 70~130㎎/dL, 식후 혈당은 180㎎/dL 미만을 목표로 권고할 예정”이라고 덧붙였다.

권대익 의학전문기자 dkwon@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0