지난 25일 야당 의원들과 취재진이 비공개로 운영되던 교육부의 역사교과서 국정화 태스크포스(TF)가 있는 서울 종로의 국립국제교육원을 찾아가 실랑이를 벌이던 당시 TF 관계자들이 경찰 출동을 요청하며 “지금 여기가 털리면 큰일 난다”고 말한 것으로 나타났다. 또 7차 신고 때까지도 신고자 신분을 밝히지 않는 등 해당 TF가 합법 조직이라는 그간의 교육부 주장과 배치되는 정황이 다수 드러나 논란이 일고 있다.

국회 안전행정위 소속 박남춘 새정치민주연합 의원이 28일 경찰로부터 받은 신고 접수 녹취록을 보면, 교육부 TF 관계자들은 오후 8시17분부터 10시28분까지 모두 10차례 경찰에 출동 요청을 한 것으로 나타났다.

특히 이들은 7차 신고 때까지는 신분을 밝히지 않다가 8차 신고 때부터 ‘교육부 작업실’이라며 정확한 신분을 밝히기 시작해 고의로 신분을 숨기려고 했던 것 아니냐는 의혹이 제기된다. 이들은 결국 9차 신고 때는 ‘무슨 공무원이냐 하면 역사교과서 국정원 공무원’이라고 좀 더 구체적으로 신분을 드러냈다.

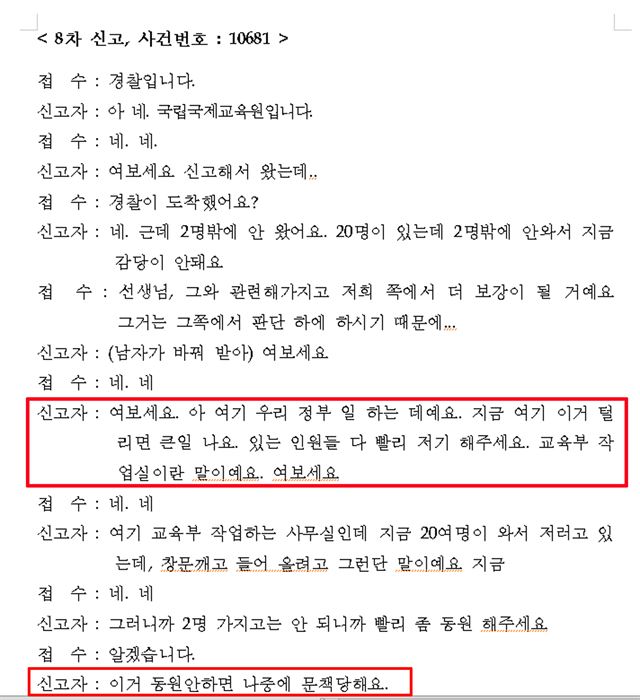

TF 관계자들은 8차 신고에서 “여기 우리 정부 일하는 데에요. 지금 여기 이거 털리면 큰일 나요. 교육부 작업실이란 말이에요”라며 “이거 동원 안 하면 나중에 문책 당해요”라고 다급하게 경찰 출동을 요청했다. 이는 경찰을 대거 동원해 야당 의원과 기자들을 쫓아내달라고 요청한 대목으로, ‘감금’이라고 주장한 정부 설명과는 다소 차이가 있다.

TF 관계자들은 1차부터 3차 신고 때는 침입자가 누구냐는 경찰 질문에도 제대로 얘기를 못하다가 4차 신고 때가 돼서야 “기자와 국회의원이 침입하고 있다”고 털어 놓았다. 하지만 경찰이 무슨 일인지를 묻는 질문에는 “그건 잘 모르겠다. 그냥 오셔 가지고…(확인해라)”라면서 제대로 된 신고를 못했다. 그러다가 9차 신고 때가 돼서야 “국회의원하고 현 정부 공무원이 문을 걸어 잠궈서 대치중이라고 한다”며 정확한 상황을 전달했다.

김성환기자 bluebird@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0