초·중·고 유학 8년 사이 3분의 1로

해외 유학을 떠나는 초중고생들이 최근 8년 사이 3분의 1로 줄어들었다. 조기유학을 하더라도 직장을 구하기 어려워졌을 뿐더러, 가정 해체 등 부작용이 부각되면서 거품이 빠졌다는 분석이다.

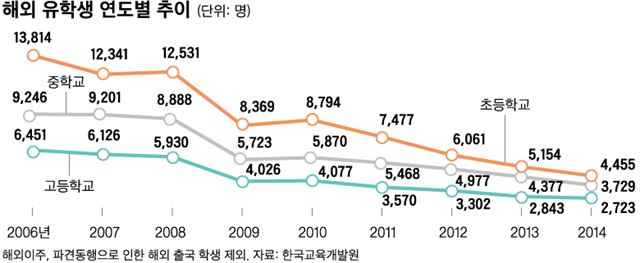

17일 교육부와 한국교육개발원에 따르면 2014학년도에 해외로 조기 유학을 떠난 학생 수는 총 1만 907명(초 4,455명, 중 3,729명, 고 2,723명)으로 집계됐다. 전년 1만 2,374명(초 5,154명, 중 4,377명, 고 2,843명)에 비해 12% 가량 줄어든 수치다. 가족과 함께 해외로 이주하거나 부모의 해외 파견에 동행한 학생은 집계에서 제외했다.

조기 유학 열풍의 퇴조는 유학생 수가 정점에 찍었던 2000년대 중반과 비교하면 더욱 두드러진다. 2006학년도에는 정부가 통계를 작성한 이래 최고 수치인 2만 9,511명의 학생이 조기 유학을 떠났다. 그러나 2006학년도를 기점으로 조기 유학생 수는 점점 줄어들어 2011학년도 1만 6,515명, 2012학년도 1만 4,340명, 2013학년도 1만 2,374명으로 꾸준히 감소했다. 2015학년도의 조기 유학생수는 1만 명을 밑돌 것으로 교육부는 내다보고 있다.

조기 유학생의 현저한 감소세에 대해 전문가들은 해외 유학생이 갖는 이점이 줄어 들었기 때문이라고 풀이한다. 성기선 가톨릭대 교육학과 교수는 “2000년대 조기 유학 붐이 불었을 때는 유학을 떠나면 외국 유수 대학에 진학하거나 좋은 직장에 취업할 수 있다는 인식이 있었다”며 “그러나 당시 조기 유학을 떠난 학생들이 이후 영주권 등 문제로 현지에서 자리 잡는데 어려움을 겪었고 국내에 돌아와서도 취업난을 경험하면서 조기 유학에 대한 부정적 인식이 높아졌다”고 말했다. 설동훈 전북대 사회학과 교수는 “기러기 아빠의 자살, 이혼 등이 사회 문제로 떠오르면서 조기 유학이 가정을 지키는데 악영향을 끼친다는 인식이 늘어난 것도 한 요인으로 볼 수 있을 것”이라고 말했다.

김민정기자 fact@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0