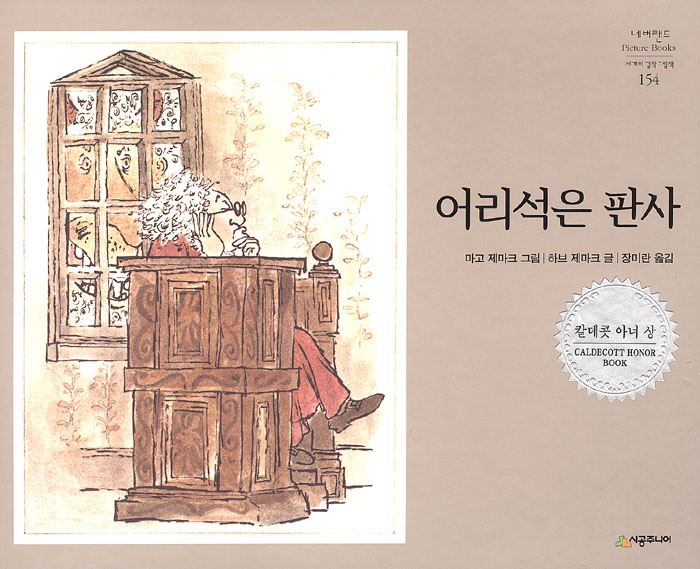

‘어리석은 판사’ 마고 제마크 그림, 하브 제마크 글

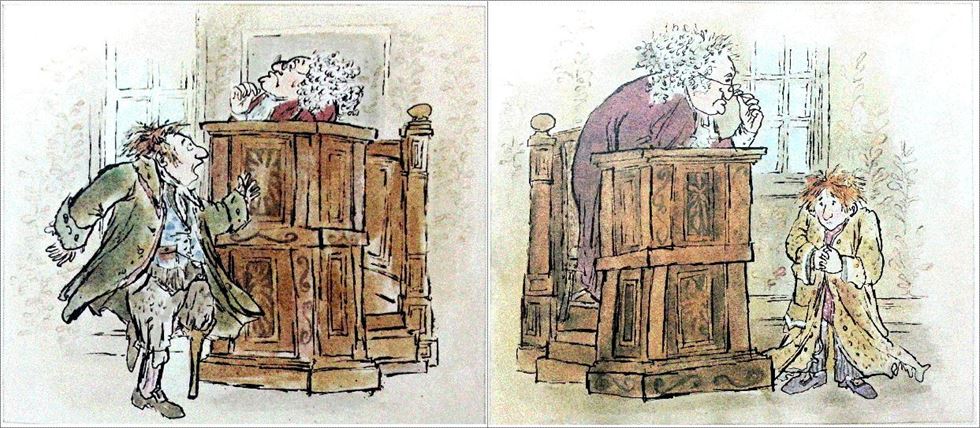

나무 의족을 한 첫 번째 죄수가 끌려온다. “본 대로 말한 것이 죄가 되나요? 판사님, 무시무시한 괴물이 오고 있어요.” 판사는 “말도 안 된다”며 감옥에 처넣으라고 한다. 차례로 끌려온 나머지 4명의 죄수들도 모두 괴물이 오고 있다고 말하고 판사는 “머리가 이상하다” “나를 속이려 든다” “바보 멍청이” “거짓말쟁이 머저리 멍텅구리 얼간이”라는 죄목으로 그들을 감옥에 가둔다. 다섯 번째 죄수가 끌려간 뒤 법정에 들어온 것은 괴물이었다. 괴물은 판사를 잡아먹고 죄수들은 풀려난다.

‘어리석은 판사’(원제는 그냥 ‘판사’)는 1970년에 처음 출간됐다. 그림책을 예술 형식으로 끌어올려 미국 그림책을 부흥시켰다는 평가를 받는 마고 제마크가 그림을 그리고, 남편인 하브 제마크가 글을 썼다. 내가 태어나기도 전에 출간된 그림책이지만 낡았다는 생각이 전혀 들지 않는다. 창작된 지 45년이나 지났어도 여전히 유효하고 재미있다.

‘하브 제마크가 쓴 터무니없는 이야기’라는 부제가 붙어있다. 이 마음껏 터무니없는 이야기에서는 상쾌하게 톡 쏘는 풍자의 맛이 난다. 죄수들이 억울하게 감옥에 끌려갈 때마다 “저 판사 아저씨 나쁘다”를 연발하던 딸아이는 판사가 괴물에게 잡아 먹히는 장면에서 웃으며 통쾌해 했다. 처음부터 ‘죄수’라고 호명된 사람들에게 “나쁜 사람일 거야”라는 선입견을 가지기도 했지만, 판사의 어이없는 행태에 이내 죄수들에게 감정이입을 했다.

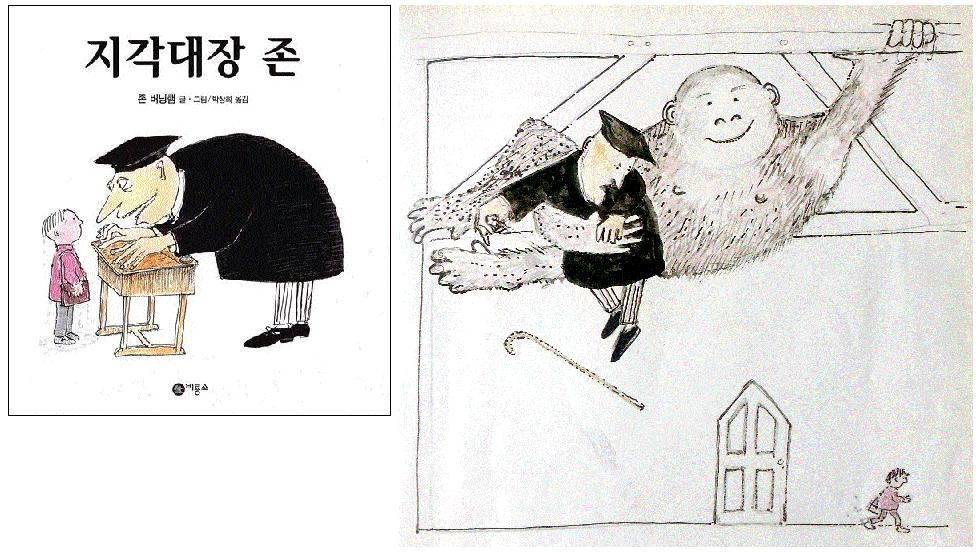

권위와 권력을 가진 자가 약자를 무시하고 핍박하다가 결국 약자의 말을 믿지 않아서 불행한 결말을 맞는다는 점에서 존 버닝햄의 ‘지각대장 존’과 닮았다. 이야기의 점층적 반복적 구성, 반전까지 놀랄 만큼 비슷하다. ‘지각대장 존’이 ‘어리석은 판사’보다 17년 후에 창작되었으니 영향을 받았을 수도 있다. ‘지각대장 존’에서는 존이라는 아이가 학교 가는 길에 악어, 사자, 도랑에서 밀려온 거대한 파도를 만나 지각을 하고, 믿어주지 않는 선생님에게 번번이 벌을 받는다. 마지막에 선생님은 고릴라에게 붙들려 천장에 매달리는 신세가 된다. ‘어리석은 판사’에서는 남녀노소 5명의 죄수가 나오지만, ‘지각대장 존’에서 핍박받는 이는 어린이인 존 한 명뿐이다. ‘어리석은 판사’의 갈등 관계가 사회적이고 현실적이라면 ‘지각대장 존’은 어린이의 입장에서 좀 더 실존적인 갈등을 이야기하고 있다.

‘어리석은 판사’의 괴물과 ‘지각대장 존’의 맹수는 권위적인 어른들에 대한 어린이들의 심리적 저항을 상징한다. 어른들은 환상과 현실의 경계에 살고 있는 어린이들의 말을 무시하고 자신들의 잣대로 어린이들을 재단하려 든다. 괴물/맹수가 판사/선생님을 잡아먹거나 괴롭힐 때 어린이들은 카타르시스를 느낀다. 어리석은 권위를 풍자하는 전복적 상상력은 어린이들에게 해방감을 선사한다.

괴물은 판사가 눈을 감고 외면하는 진실이다. ‘어리석은 판사’의 표지 그림에서는 판사가 눈을 감고 턱을 괸 채 법정에 앉아 있다. 창문 밖에선 괴물이 입을 벌리고 판사를 보고 있다. 괴물이 법정 밖에 와 있는데도 판사는 죄수들의 증언을 믿지 않는다. (첫 번째 죄수의 나무의족 뒤에 숨겨진 다리를 보면 죄수가 거짓말을 하고 있다는 인상을 주기도 한다) 판사는 두 번째 죄수를 보자마자 이렇게 묻는다. “무슨 죄를 지었느냐?” 판사가 재판받는 이를 유죄라고 규정한 뒤 진행하는 재판이 무슨 의미가 있을까. 잔뜩 주눅 든 채 들어온 세 번째 어린이 죄수에게 판사는 말한다 “척 봐도 악당이로군.” 네 번째 아줌마 죄수를 보고 판사는 “처음 만나는 건가?”라고 묻는다. 판사는 ‘재판 받는 이들이란 모두 악당이거나 벌레 같은 존재’라는 선입견에 사로잡혀 그들을 단죄하려고 한다. 독선에 눈이 가려 괴물이 오고 있다는 그들의 말을 믿지 않고 결국 괴물에게 잡아 먹힌다. 판사는 자신이 부정했던 진실에게 잡아 먹힌 것이다.

법정에 모습을 드러낸 괴물은 죄수들이 점층적으로 열거한 설명대로 과연 험상궂은 눈에, 꼬리털이 북슬북슬하고, 길고 뾰족한 발톱에, 입을 쩍쩍 벌리고, 으르렁 그르렁 소리를 내고, 돌멩이도 씹어먹을 이빨을 드러내며, 커다란 날개를 달고, 화르르 불을 내뿜으며 다가온다. 이 괴물을 보고 있으면 역사교과서 국정화를 둘러싼 해괴한 소동을 떠올리게 된다. 곧 모습을 드러낼 국정 역사 교과서가 괴물이라는 말을 하고 싶은 것이 아니다. 우편향적인 국정 교과서가 학생들에게 미칠 영향이 괴물 같다는 말을 하고 싶은 것도 아니다. 절반이 넘는 국민의 반대를 무시하고 국가권력이 마음만 먹으면 무엇이든 할 수 있다는 생각 자체가 괴물이다. 이 괴물은 국민들에게 패배주의와 무력감을 강요한다.

하지만 반대편에선 권력이 눈감고 싶어 하는 진실(그들은 괴물처럼 여길 것이다)이 귀환할 것이다. 과거 국사독재 시절, 국정 교과서로 배웠던 학생들은 모두가 그 교과서가 원하는 대로 자라지는 않았다. 오히려 많은 학생들이 민주주의를 지지하는 어른이 되었다. 중·고등학교 때 독재를 미화하는 역사를 배웠지만 대학에 가서 그것이 사실과 다르다는 것을 알고 운동권이 된 학생들도 많았다. 박근혜정부의 국정 교과서는 일시적으로는 성공할 수도 있을 것이다. 그러나 그것이 역설적으로 불러낼 괴물/진실은 막지 못할 것이다.

권력은 도전적, 반항적으로 보일 수 있는 모든 것들을 ‘터무니없다’고 규정한다. 그러나 권력을 가진 이들은 진실을 볼 줄 알아야 한다. 진실에게 잡아 먹히지 않으려면, 진실을 알아볼 수 있는 눈과 다른 사람의 말을 들을 수 있는 귀가 절대적으로 필요하다.

김소연기자 aura@hankookilbo.com

김소연의 다시 읽고 싶은 그림책 ▶시리즈 모아보기

<추신> 이 그림책뿐 아니라 현실에도 지혜롭지 못한 판사들이 꽤 존재한다. 의학전문대학원에 같이 다니는 여자친구를 감금하고 폭행한 청년에게 벌금 1200만원을 선고한 판사도 그 중 하나다. “의학전문대학원생으로 집행유예 이상의 형을 선고 받을 경우 학교에서 제적될 위험이 있다는 점을 감안했다”는 선고 이유는 합리적이지 못하다. 상습적으로 폭력을 행사하고 피해자에게 2차, 3차 가해를 하며 짓밟는 사람이 의사가 되어서는 더더욱 안 되는 것 아닌가? 판사가 여성이라는데, 그는 피해 여성이 같은 공간에서 가해자와 매일 마주쳐야 한다는 사실은 보지 않고 가해자가 의사가 되지 못 할까봐 염려할 뿐이었다. ‘가재는 게 편, 판사는 의사 편’이라는 비아냥이 나오는 것도 무리는 아니다. 여론이 들끓자 해당 의학전문대학은 결국 그 청년을 제적했다. 판사가 우려하던 ‘제적 위험’이 아이러니하게도 그 판결 때문에 현실이 된 것이다. 진실에 눈감은 판결이 자초한 결과다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0