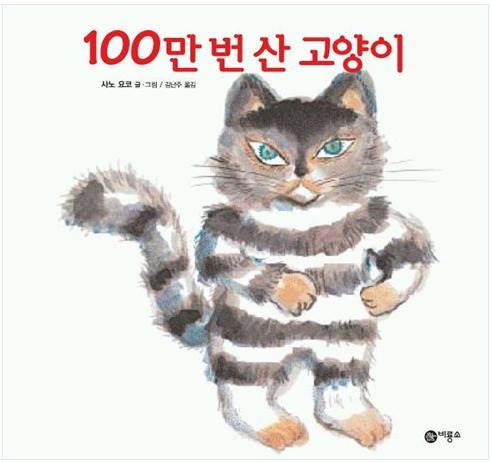

‘100만 번 산 고양이’ 사노 요코 글 ·그림

백만 년 동안, 백만 번 죽고 백만 번 살았던 멋진 얼룩 고양이가 있었다. 임금님의 고양이였던 적도, 뱃사공의 고양이였던 적도, 서커스단 마술사의 고양이였던 적도, 도둑의 고양이였던 적도, 독거 할머니의 고양이였던 적도, 어린 여자아이의 고양이였던 적도 있었다. 고양이는 백만 명의 주인을 모두 싫어했지만, 주인들은 고양이를 귀여워했고 고양이가 죽었을 때 엉엉 울었다. 단 한 번도 운 적이 없었던 고양이는 죽는 것 따위 아무렇지도 않았다. 백만 한 번째 삶에서 고양이는 처음으로 누구의 고양이도 아닌 자신만의 고양이가 되었다. 많은 암고양이들이 구애했으나 고양이는 자기를 본 척도 하지 않는, 새하얗고 예쁜 고양이를 좋아하게 된다. 함께 새끼 고양이들을 낳고 살다가 하얀 고양이가 죽자 고양이는 처음으로 운다. 백만 번 운 고양이는 죽어서 두 번 다시 되살아나지 않았다.

사노 요코의 ‘100만 번 산 고양이’는 세계적으로 꾸준히 사랑 받아온 밀리언셀러다. 국내에도 이 책에 빠진 사람들이 많다. 자우림의 김윤아는 이 책을 읽을 때마다 운다고 했고 소설가 방미진은 “이런 스토리를 쓰고 싶다”고 했다. 그래픽 디자이너 이재민은 “인생의 책”이라고 했고 일러스트레이터 김승연은 “그림책을 만들고 싶었던 초심을 떠올리게 한다”고 했다. 문학평론가인 김주연 교수는 실존주의와 현대문학의 본질을 담고 있으며 실존주의의 한계까지 짚어주는 책이라고 했다.

과연 삶과 죽음, 사랑의 의미를 곱씹어 보게 하는 작품이다. 겉표지와 속표지에 오롯이 홀로 등장하는 고양이는 자존심 세고 성깔 있어 보인다. 멋진 도둑고양이(요새는 길고양이라고 하지만 2002년에 번역된 책이라서 도둑고양이로 표기돼 있다)로 다시 태어난 고양이는 자유롭고 도도하다. 자신에게 구애하는 암고양이에게 ‘하악질’(고양이가 경계를 하거나 위협을 가할 때 입을 크게 벌리고 혀를 드러내면서 ‘하악’ 소리를 내는 것)을 하는 모습이 제대로 까칠하다. 그런데 하얀 고양이가 죽자 고양이는 하얀 고양이를 품에 안고 처절하게 운다. 고개를 젖히고 입을 크게 벌려 입천장과 목젖까지 드러낸 채 눈물을 뚝뚝 흘린다. 이렇게 울어본 사람은, 아니 이 정도로까지 울어보지 못한 사람도 이 그림을 보면 울컥할 정도다. 표지 그림과는 완전히 다른 고양이의 이 표정은 정말 슬프지만, 하얀 고양이와 함께 살며 얼마나 행복했는지를 역설적으로 보여준다. 고양이는 백만 한 번째 죽은 후 다시는 태어나지 않았다. 자신보다 더 사랑하는 존재를 만나 백만 번을 울고서야 윤회의 업에서 벗어난 것이다. 백만 번을 살아도 사랑하지 않으면 산 것이 아니라는 각성이 저릿하다. 함축적인 짧은 글과 존재감 넘치는 강렬한 그림으로 긴 생각의 문을 열어준다.

그런데 딸아이에게 처음 읽어줄 때에는 좀 묘한 그림책이라는 생각이 들었다. 냉소적인가 하면 감상적이고 염세적인 듯하면서도 열정적이다. 공포문학의 그림자도 어른거린다. 익사해 푹 젖은 걸레 같은 고양이를 그물로 건져 올리는 뱃사공, 마술쇼 중에 반으로 잘린 고양이를 들고 관객 앞에서 엉엉 우는 마술사, 개에 물려 죽은 고양이를 훔친 다이아몬드와 함께 껴안고 울면서 밤거리를 걷는 도둑, 포대기 끈에 목이 졸려 죽어 머리가 덜렁거리는 고양이를 안고 우는 여자아이…. 자신의 실수로 고양이를 죽게 한 주인들이 우는 장면을 괴기스럽고 슬프면서도 우스꽝스럽게 묘사한다. 섬세한 묘사가 변태적이다.

무서우면서도 슬프고 우스운, 삶의 모순을 보여주는 짬뽕의 맛. 원래 나는 이런 맛을 좋아한다. 그런데 ‘100만 번 산 고양이’는 걸리는 데가 있었다. 어디선가 본 듯한 느낌이 개운하지 않았다. 고양이가 “난 백만 번이나 죽어 봤다고!”라고 으스댈 때마다 심드렁해 하는 하얀 고양이에게 “난 백만 번이나…… ……네 곁에 있어도 괜찮겠니?”하는 장면은 웃기지만 만화나 드라마에서 본 듯하다. 재벌 남자가 가난하고 예쁜 여자에게 으스대다 여자가 본체만체 하자 “나에게 이렇게 하는 여자는 네가 처음이야” 하면서 구애하는 장면이 떠오른다. 하얀 고양이를 끌어안고 포효하며 우는 것도 인기 있던 순정만화의 한 장면과 닮은 데가 있었다. 대중문화의 클리셰 같은 장면들을 떠올리며 나는 하얀 고양이처럼 심드렁해졌다.

그러다 이 책의 첫 발간 연도를 보고 깜짝 놀랐다. 1977년. 대한민국에선 박정희 대통령이 맏딸을 퍼스트레이디로 동반한 국정행사에서 산에 나무를 많이 심자고 국민들을 독려하던 때다. 그 옛날에 이런 현대적인 그림책을 창작했다는 것이 놀라웠다. 사노 요코는 수십 년 후에 나타날 대중문화의 감성을 선취한 것이다. 어디선가 본 듯하다는 내 느낌은 완전히 틀렸다. 원조를 보고 복제품들을 닮았다고 하는 것이나 마찬가지다. 나는 머쓱해 하며 사노 요코에 대해 궁금해 하기 시작했다.

1938년 태어난 사노 요코는 일본의 패전 이후 남동생과 오빠의 죽음을 겪었다. 아버지는 일찍 돌아가시고 어머니와 불화했으며 지독한 가난을 겪었다. 일본과 독일의 대학에서 미술 공부를 했으며 두 번 결혼하고 두 번 이혼했다. 어느새 치매를 두려워하는 독거 할머니가 되었는데 암에 걸린다. 암에 걸려서도 에세이를 썼고 2010년에 세상을 떠났다. 마지막으로 쓴 두 권의 에세이집 제목이 ‘사는 게 뭐라고’와 ‘죽는 게 뭐라고’다. ‘사는 게 뭐라고’와 ‘죽는 게 뭐라고’라니. “난 백만 번이나 죽어봤다고!”라는 말을 입에 달고 살던 얼룩 고양이가 할 법한, 딱 그런 말 아닌가. (나중에 알고 보니 ‘사는 게 뭐라고’의 원제는 ‘쓸모없는 나날’이고 ‘죽는 게 뭐라고’의 원제는 ‘죽을 의욕 가득’이다. 좀 더 과격한 원제도 마음에 든다)

‘사는 게 뭐라고’와 ‘죽는 게 뭐라고’에서 사노 요코는 늙음과 고독, 암과 죽음에 대해 이야기한다. 그런데 슬프지 않고 웃기다. 사노 요코는 암이 재발했다는 말을 듣자마자 녹색 재규어를 산다. 재규어가 안 어울린다는 친구의 말을 듣고 ‘어째서냐. 내가 빈농의 자식이라 그런가. 억울하면 너도 사면 되잖아. 빨리 죽으면 살 수 있다고’라고 생각한다. 암에 걸렸지만 “흥, 목숨이 그렇게 아까운가”라며 담배를 끊지 않는다. 시한부 선고를 받고 우울증이 없어진 그는 “죽으면 더 이상 돈이 필요 없다고. 돈을 안 벌어도 되는 거야”라며 기뻐한다. 항암치료를 받으면서 욘사마와 한국 드라마에 홀딱 빠져 재산을 탕진하고 심지어는 턱도 틀어진다. 그래도 ‘욘사마, 나타나줘 고마워’라고 생각한다. 잘 생긴 젊은 남자들을 구경하기 좋아하는 자신을 변태 할머니라 칭하기도 한다.

이 박력 있게 솔직한 할머니에게는 모순적인 매력이 흘러넘친다. “아 싫다, 가능하면 무엇이든 일은 안 하고 싶다”고 되뇌며 마감 직전까지 게으름을 피운다면서, 사람들을 울리는 아름다운 그림책을 만들어냈다. 편집자에게 독설을 퍼붓고 전화를 끊기가 무섭게 자신을 책망하며 자기혐오에 빠진다. 목숨과 돈을 아끼지 않고 두려움을 몰라 분할 때만 우는 사람이라고 자신을 소개하면서도 “내가 좋아하는 가까운 친구는 절대 죽지 않았으면 좋겠다”고 한다. 자신의 죽음에는 초연하면서 죽은 어린 남동생을 떠올릴 때마다 언제라도 눈물을 흘린다. 그리고 “내가 죽고 내 세계가 죽어도 소란 피우지 말기를”이라고 말한다.

‘100만 번 산 고양이’의 냉소와 순정, 염세와 열정이 뒤섞인 감성은 위악도 허세도 아니었다. 그것은 사노 요코의 삶 자체다. 사노 요코는 어린 시절 이미 가장 비참한 것 속에 익살이 숨어있다는 것을 깨달았다고 했다. 팔자 센 삶이라는 손아귀에서 제멋대로이고 성깔 있는 자기 자신을 지켜낸 얼룩 고양이는 사노 요코와 닮았다. 사노 요코와 얼룩 고양이는 삶과 죽음 앞에서 ‘자기 자신이 된다는 것’이 무엇인지 보여준다. 그리고 우리에게 묻는다. 당신은 무엇으로 말미암아 살아갑니까? 당신이 당신인 까닭은 무엇입니까?

김소연기자 aura@hankookilbo.com

김소연의 다시 읽고 싶은 그림책 ▶시리즈 모아보기

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0