노동위의 복귀 명령 받고도

거부당한 노동자 5년 새 2배로

고용주에 부과되는 이행강제금

대부분 하한액인 500만원 책정

기업들 법정서 시간끌기 일관

솜방망이 처벌 실효성에 의문

“근로감독ㆍ처벌 강화해야” 목소리

서울의 한 운수업체에 근무하던 버스기사 A씨는 2011년 11월 회사가 자신에게 공지한 배차 근무스케줄이 부당하다고 여겨 홧김에 “그만두겠다”고 말했다. A씨의 발언은 진심이었다기보다는 배차를 조정해 달라는 취지였지만, 회사는 A씨를 즉각 해고했다.

A씨는 서울지방노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기했고 2012년 5월 중앙노동위원회는 “A씨의 의사표시가 진심이 아니라는 점을 사용자가 알면서도 퇴사를 받아들인 것은 인사권 남용이며 부당해고에 해당된다”고 결정했다. 하지만 회사는 노동위의 복직 명령을 받아들이지 않았다. 이에 노동위는 2014년까지 4차례에 걸쳐 회사 측에 총 3,100만원의‘이행강제금’을 부과했지만 회사는 A씨를 복직시켜주지 않고 돈을 내며 버텼다.

이처럼 노동위원회에서 부당해고로 인정돼도 회사가 근로자를 복직시키는 대신 이에 불복해 이행강제금으로 대신하는 사례가 최근 5년간 2배 가까이 증가한 것으로 드러났다. 강력한 금전적 제재로 해고 노동자의 빠른 직장 복귀를 유도한다는 이행강제금 제도의 실효성이 의심된다는 지적이 나온다.

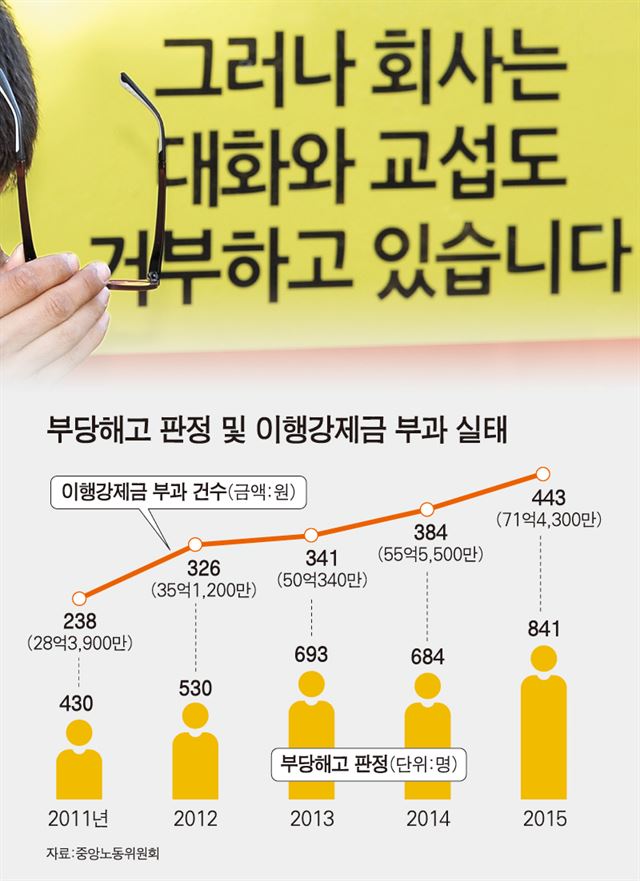

16일 중앙노동위원회(중노위)가 심상정 정의당 의원에게 제출한 ‘부당해고 심판사건 이행강제금 부과현황’에 따르면 노동위로부터 원직복귀 명령을 받고도 회사가 거부해 즉시 직장으로 돌아가지 못한 해고 노동자는 2011년 430명이었으나 지난해 841명으로 2배 가까이 증가했다. 이행강제금 부과건수도 238건에서 443건으로, 금액은 28억3,900만원에서 71억4,300만원으로 2배 이상 늘었다.

2011년 9.8%(11월 기준 1만531건 중 1,035건)였던 전체 처리사건 대비 부당해고 인정률은 지난해 12%(1만1,412건 중 1,423건)으로 다소 높아졌다. 그러나 부당해고 판정에 비해 이행강제금 집행비율의 증가세가 훨씬 가파르다. 이에 대해 고용노동부 관계자는 “경기 침체로 영세 업체들이 원직복귀 명령에 따른 밀린 임금과 인건비를 지불할 능력이 떨어지는 것 등이 요인으로 추정된다”고 말했다. 노동계의 의견은 다르다. 박은정 민주노총 정책국장은 “회사가 일단 이행강제금을 내면서 법원까지 사건을 끌고 가면, 수년간의 송사 비용을 감당할 수 없는 대다수 해고자 입장에서는 직장 복귀 대신 적당한 선에서 합의할 수밖에 없다”고 분석했다.

이처럼 이행강제금이 해고 노동자 복직에 실효성 있는 수단이 되지 못하고 있는 만큼 부당해고 자체에 대한 처벌을 강화해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 서울지방노동위 소속 한 위원은 “실제 부과되는 이행강제금은 건당 하한액 수준(500만원)으로 책정되는 경우가 많아 대기업에는 아무런 위협이 못 되는 실정”이라고 말했다. 이행강제금 제도가 도입된 2007년 7월 이전까지는 근로기준법상 부당해고 혐의에 대해 5년 이하의 징역이나 3,000만원 이하의 벌금에 처할 수 있었지만 이후 이 처벌규정이 삭제되고, 노동위나 법원의 확정 판정에 따른 명령을 회사가 이행하지 않으면 1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금을 부과하는 식으로 후퇴했다. 박성우 노동인권 실현을 위한 노무사모임 회장은“이행강제금은 복직을 돕는 미봉책일 뿐 부당해고가 발생하지 않도록 근로감독과 처벌을 강화하는 것이 근본 대안”이라고 말했다.

근로기준법상 해고 노동자가 노동위에 구제신청을 제기하면 노동위는 부당해고 여부를 판정한다. 부당해고 판정을 하면 노동위는 사측에 30일 내로 원직복귀 및 해고기간 임금을 지불해야 한다. 회사가 이를 이행하지 않으면 노동위는 ‘이행강제금’을 부과한다. 1회당 최대 2,000만원, 2년 이내 모두 4번 부과할 수 있다.

장재진기자 blanc@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0