“포켓몬을 잡기 위해 저희 OOO팀이 조금 전 속초에 도착했습니다”

“정말인가요? 인증샷 올려주시죠”

“OOO 기자가 스마트폰으로 포켓몬을 잡고 있는 영상입니다”

“우와 진짜 되는군요”

“저도 주말에 달라가렵니다”

그룹 채팅방에서 흔히 이뤄질 법한 대화다. 한 가지 다른 것이 있다면 친구나 직장 동료가 아닌 언론사가 독자를 상대로 개설한 채팅방이란 점이다.

언론사들은 페이스북 등의 사회관계망서비스(SNS)에 페이지를 만들어 독자들과 댓글 등을 통해 소통하고 있다. 위의 사례는 여기서 한 발 나아간 것이다. 모바일 메신저에 그룹방을 만들어 독자들과 직접 채팅을 나누는 식이다.

하지만 이것은 가상의 대화다. 해외에서는 이미 이런 서비스들이 활성화되고 있지만, 우리에게는 아직 낯선 풍경이다. 해외 언론사들은 독자들과 채팅을 통해 어떻게 소통하고 있을까?

“소셜미디어의 시대가 저물고 있다”

2014년 말 벤처캐피털 유니언스퀘어벤처스의 프레드 윌슨 공동 창립자는 “소셜미디어의 시대가 저물고 있다”고 선언했다. 그 자리를 메울 차세대 주자로는 채팅 서비스들을 꼽았다.

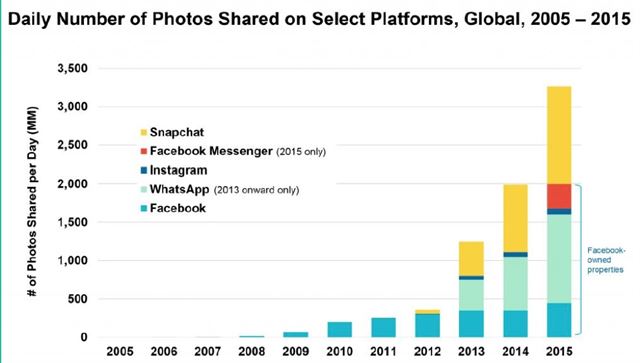

그의 전망은 정말 현실화 됐다. ‘비즈니스 인사이더’ 통계에 따르면 작년 1분기를 기점으로 왓츠앱, 바이버, 위챗, 페이스북 메신저 등 4대 채팅앱의 사용자수는 4대 소셜미디어의 사용자수를 넘어섰다.

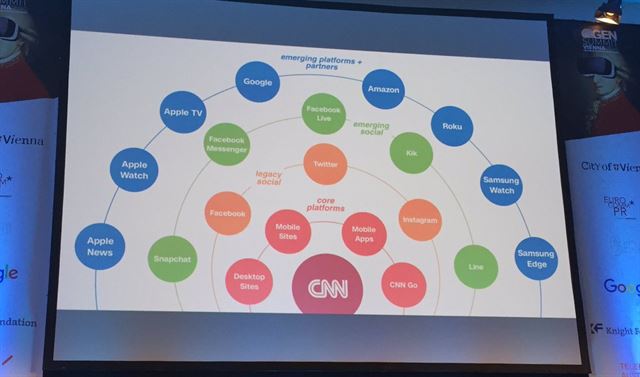

지난달 언론진흥재단의 후원으로 참가한 ‘글로벌 에디터스 네트워크(GEN) 서밋’에서도 이런 분위기를 엿볼 수 있었다. 오스트리아 비엔나에서 열린 이 행사에서 둘째날 기조연설을 맡은 메레디스 아틀리 CNN 디지털 편집장은 “페이스북과 트위터, 인스타그램은 ‘전통 소셜(Legacy Social)’”이라고 분류했다.

반면 ‘신생 소셜(emerging social)’로는 스냅챗, 페이스북 메신저, 페이스북 라이브, 킥(Kik), 라인(Line) 등 채팅 서비스들을 지목했다. 실시간 대화 기능을 갖춘 채팅 서비스들이 1세대 SNS들을 제치고 차세대 뉴스 유통 창구(플랫폼)가 될 것으로 예측한 것이다.

실제로 SNS의 시조 격인 트위터는 단문 텍스트 위주 서비스의 한계를 극복하지 못하고 수년간 내리막길을 걷고 있다. 월 사용자 수는 약 3억1,000만명 수준으로 1년 전과 비교해 3% 증가에 그쳤고, 올 1분기엔 적자 규모가 7,970만 달러(약 911억원)에 달했다.

반면 페이스북의 경우 2014년 왓츠앱을 인수하는 등 변화에 발 빠르게 대처하며 성장세를 이어가고 있다.

“채팅 창에서 드라마 대사처럼 기사를 전달했다”

이런 변화를 예상한 해외의 주요 언론사들은 채팅 앱을 통한 뉴스 유통에 공을 들여왔다. GEN 서밋의 마지막날 ‘채팅 플랫폼, 뉴스의 차세대 주자’세션에서는 구체적인 성공 사례들을 확인할 수 있었다.

가장 주목을 끈 것은 무섭게 성장하고 있는 채팅 서비스 스냅챗이었다. 사진과 비디오 공유 모바일 메신저인 스냅챗은 24시간이 지나면 게시물이 삭제된다는 특성 등으로 ‘10대들의 해방구’라 불리며 빠른 성장을 하고 있다. 일 사용자 수가 1억 명을 돌파했고, 하루 영상 조회수는 100억 건이 넘는다.

월스트리트저널(WSJ)에서 디스커버 서비스를 담당하는 카를라 자노니 에디터는 사내 비디어팀에서 진행했던 ‘저출산이 여성의 미래에 미칠 영향’에 대한 프로젝트를 스냅챗 이용자들에게 재가공해 배포한 사례를 소개했다.

그는 “젊은 여성들을 대상으로 자신의 미래가 어떻게 될지에 대해 묻는 영상 시리즈를 만들었는데 24시간 이내에 500개가 넘는 답이 왔다”며 “우리 팀은 하이파이브 사진과 셀카 등을 보내며 이들과 대화를 시작했다”고 말했다.

BBC는 채팅 앱 ‘바이버’를 통해 멕시코에서 벌어진 납치 사건을 재구성한 콘텐츠를 소개했다. 트루샤 배럿 BBC월드 서비스 모바일 에디터는 “채팅창이라는 플랫폼 안에서 여러 캐릭터들을 등장시켜 드라마처럼 스토리를 구성하고 현장의 긴장감을 전달했다”며 “이런 스토리텔링이 가능하다는 것이 채팅 플랫폼의 최대 장점”이라고 말했다.

이 밖에 채팅 봇을 활용해 독자의 궁금증을 1대1 대화 형식으로 전달하거나 기자가 별도의 채널을 개설해 독자와 직접 소통을 하는 방식도 활성화되고 있다.

네이버와 카카오톡, 두 ‘공룡’에 막힌 한국

하지만 한국에서는 아직 이런 사례들을 찾아보기 힘들다. 독자의 실시간 댓글에 반응할 수 있는 페이스북 라이브가 최근 들어 시도되는 정도다. 그 원인으로 두 개의 ‘공룡 서비스’를 지적하는 분석이 나온다.

지난달 로이터저널리즘연구소가 공개한 ‘디지털 뉴스 리포트’에 따르면 한국에서 온라인뉴스를 접할 때 포털사이트를 이용하는 비중은 60%에 달해 미국(30%), 영국(20%) 등과 큰 차이를 보였다.

소셜미디어(18%)와 언론사 홈페이지나 전용앱(13%)이 그 뒤를 이었다. 페이스북 등 소셜미디어의 비중이 늘고 있다고 하지만 여전히 한국에서 온라인 뉴스를 접하는 주요 경로는 포털사이트다. PC가 아닌 모바일 환경에서도 10년 넘게 굳어진 습관은 쉽게 바뀌지 않고 있다.

또 하나는 ‘국민메신저’의 존재다. 카카오톡은 지난달 기준 월 사용자가 2,940만명으로 부동의 1위다. 페이스북 메신저(560만명)와 라인(320만) 등이 뒤를 잇고 있지만 격차가 크다. 왓츠앱이나 텔레그램, 스냅챗 등은 1% 안팎의 점유율에 그치고 있다.

더구나 카카오톡은 ‘채널’이라는 메뉴를 통해 계열사인 다음 포털의 주요 콘텐츠들을 유통하고 있다. 미디어가 ‘플러스 친구’로 소통하려면 카카오와 유료 계약을 맺어야 한다.

김경달 네오터치 대표는 “미디어와 적극 제휴하고 있는 스냅챗의 경우 미국에서 인스타그램의 이용자층을 흡수하고 있을 정도로 강력한 서비스이지만, 국내에서는 카톡의 영향력이 워낙 강력해서 쉽게 자리를 잡지 못하고 있는 상황”이라고 말했다.

비엔나=유환구기자 redsun@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0