브라질 하면 누구나 올림픽이 열리는 리우, 아르헨티나와 맞닿은 이구아수 폭포, 세계의 허파 아마존 등을 떠올린다. 브라질은 남미 땅의 절반을 차지하고 있는 큰 나라다. 몇 가지 이미지로 규정하기엔 턱없이 부족하고 부적절하다. 치안과 위생에서 여전히 ‘위험’이라는 불미스런 꼬리표를 달고 있지만 넓은 땅덩어리만큼 볼거리와 즐길 거리가 차고 넘친다. 안전까지 고려한 브라질의 숨은 보석 같은 여행지 5곳을 소개한다.

▦이토록 육감적인 정원, 렌소이스 마라냔세스 국립공원(Lencois Maranhenses National Park)

브라질 북동부에 위치한 렌소이스 국립공원은 물과 모래와 생물의 정원이다. 1981년 국립공원으로 지정된 면적만 서울시의 2.5배에 달하는 1,500㎢이다.

여행은 애증의 엉덩방아와 함께 시작된다. 인근 마을인 바헤이리냐스(Barreirinhas)에서 버기(사막을 달릴 수 있도록 만든 지프)를 타고 프레구이사스 강을 건너 전신을 뒤흔드는 질주를 거듭한 후 걸어서 이동한다. 첫인상은 실크 감촉의 모래가 발등을 덮는 간지러움. 포르투갈어 이름처럼 ‘마라냥(Maranhao) 주의 침대보(Lencois)’답다.

렌소이스는 변덕이 심하다. 단 1초도 같은 모습이 아니다. 아마존 분지의 영향권 아래 있어, 연초에 내리는 비가 그 해 렌소이스의 풍경을 좌우한다. 이후 강수량과 햇빛과 바람의 세기에 따라 미세한 조율이 이뤄진다. 7~9월이면 유려한 작품이 완성되고 렌소이스는 제 모습을 드러난다. 다양한 코발트 빛 호수가 마찰력 없는 모래언덕 사이로 힘 겨루듯 드러나고, 대형 호수는 야외 수영장으로 전격 변신한다. 낙조는 가히 육감적이다. 풍만한 모래 가슴이 포개진 사이로 뜨겁게 지는 해를 바라보는 여행자는 모두 입만 벌리고 있다. 세상의 언어를 모두 잃어버린 탓이다.

▦아름다움의 자음과 모음, 올린다(Olinda)

전 세계를 통틀어 이름을 가장 잘 지은 도시인지도 모르겠다. 오~ 린다! 포르투갈어로 ‘예쁘다’라는 뜻이다. 지명의 일등공신은 오롯이 명도와 채도의 앙증맞은 계산법으로 수놓은 집들의 행렬이다. 풍요로운 나무가 건물과 건물 사이 빈틈을 메우고, 언덕 위에는 16~18세기에 건설된 교회가 영혼을 채운다.

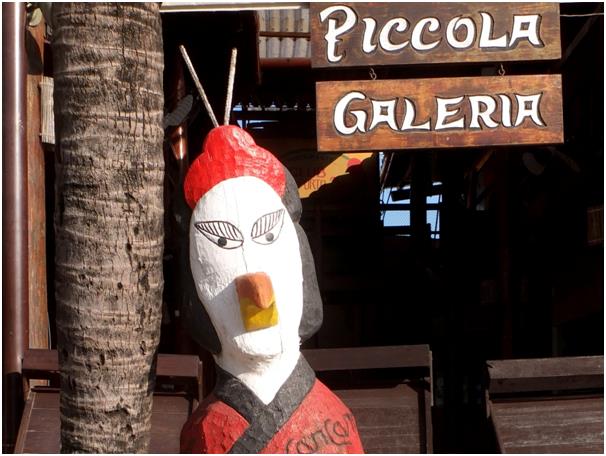

동선을 잘 짜면 올린다를 더 알차게 즐길 수 있다. 까르모 광장에서 언덕으로 오르락내리락하는 골목길을 구석구석 살피는 재미에 푹 빠진다. 걸음이 지칠 때쯤 아트 숍이 눈요기거리로 등장하고, 더위에 쓰러질 때쯤 나무 그늘 아래에서 대서양이 시원하게 펼쳐진다. 올린다의 충만한 감성은 거리에서 태생한 축제에서 폭발한다. 매년 부활절 40일 전에 열리는 축제에서 4m가 넘는 자이언트 인형이 하늘을 가르면서 걷는다. 혹 축제 시기를 놓쳤다면, 작고 다소 음습한 인형박물관(Museu do Mamulengo Espaco Tirida)에서 미력하게나마 축제를 상상하는 기회를 잡을 수도 있다.

▦들숨과 날숨의 멀티플렉스, 헤시피(Recife)

야자수와 고층 빌딩, 전깃줄 위 따오기. 결코 양립할 수 없는 듯한 이질적 요소가 아무렇지도 않게 조화로운 도시가 바로 헤시피다. 한마디로 멀티플렉스형 항구도시다. 취향이 명확한 여행자조차 이곳에서만큼은 날 선 견해를 내려 놓는다. 초저가와 최고가, 빈티지와 모던, 도시와 바다 등 넉넉한 옵션이 깔려있다. 그리곤 되려 여행자에게 묻는다. “대체 뭘 보고 싶으세요?”

헤시피는 지형적으로 바다와 강, 섬, 그리고 50여 개가 넘는 다리가 안배되어 풍경이 늘 입체적이다. 그만큼 ‘버라이어티’한 들숨과 날숨의 연속이다. 빠르고 압도적인 상업지구는 들숨이요, 다리로 연결되는 강과 해변은 날숨이다. 역사지구를 포함한 바이호(bairro do recife)는 여행자의 호흡을 가장 안정시키는 즐길 거리를 모아 놓은 곳. 마르코 제로(Marco Zero) 광장에서 시작해 봉 제수스(Bom Jesus) 거리로 이어지는 연결고리에는 아메리카 대륙에서 가장 오래된 유대교회당과 기라성 같은 박물관, 수공예품 자판이 몰려 있어 늘 환희로 들썩인다. 다혈질의 헤시피이기에 특히 인적이 드문 곳에서는 경계심을 늦추지 말아야 한다. (▶ 브라질 여행 중 강도 만났을 때 대처법 5)

▦게으른 자전거 로맨스, 수우레(Soure)

아마존강 하구의 마라조(Marajo)는 세계에서 가장 큰 하천 섬이요, 남미에선 두 번째로 큰 섬이다. 스위스와 거의 맞먹는 크기다. 수우레는 마라조의 중심 도시. 인근 대도시인 벨렝(Belem)에서 카마라(Camara)로, 카마라에서 다시 배를 타고 강을 건너야 겨우 도착하는 이곳은 ‘마라조의 수도’라는 명칭이 송구할 정도로 어제가 오늘 같은 어촌이다. 브라질의 열기가 거세된 자리에 게으르지만 지루하지 않은 평화가 깃들어 있다.

섬 어딜 가나 자전거의 전성시대다. 수우레의 자전거 로맨스는 다소 괴팍하다. 게릴라처럼 곳곳에 웅덩이가 파여진, 열악하기 짝이 없는 도로 사정으로 엉덩이가 구제받을 길이 없다. 자전거는 저절로 콧노래를 불러 일으키고 유머 섞인 풍경으로 안내한다. 뿔이 큰 물소가 구정물에 몸을 담근 채 지켜본다. 동물원에 있을 법한 붉은 따오기(scarlet ibis)가 이 땅의 주인인 양 우아하게 식사 중이다. 수우레 마리냐(Marinha de Soure)까지 숨을 참고 질주하다 보면 징그러울 정도로 군집을 이룬 바닷새가 아예 강을 포장하고 있다.

▦하루 2시간의 기적, 포르투 데 갈리냐스(Porto De Galinhas)

뙤약볕 아래 도착한 이곳의 첫인상은 의심이다. CNN을 비롯한 각종 언론에서 ‘브라질의 가장 아름다운 해변’으로 칭송한 데 대한 반발심이랄까. 포르투갈어로 ‘닭들의 항구’란 이름이 코웃음을 치게 한다. 마을 곳곳의 입간판도 기념사진 포인트도 닭 인형들의 행진이다. 이름의 유래는 19세기 중?후반으로 거슬러 올라간다. 노예무역이 불법화된 후에도 사탕수수 재배를 위한 노예 운송이 주목적이었던 선박에 닭 상자를 실어 눈속임하려던 잔꾀에서 비롯되었다.

오늘날 닭들의 항구는 또 다른 의미로 다가온다. 꼬꼬댁 닭이 우는 시각이면 여행자들은 어김없이 눈을 번쩍 뜬다. 목적지는 천연 수영장(Piscinas Naturais). 간조의 새벽녘, 밀물에 가려졌던 바위의 속살이 드러난다. 크리스털 바닷물 속에서 군무를 추는 열대어의 대축제가 펼쳐진다. 하루에 딱 2시간, 야박한 기적이다. 숙소에서 천연 수영장까지는 오픈 벤치가 설치된 잔가다(Jangada) 보트를 이용한다.

강미승 여행 칼럼니스트 frideameetssomeone@gmail.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0