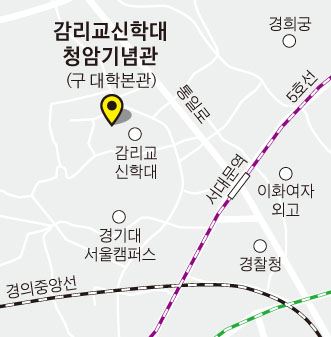

서울 서대문 밖에는 감리교 선교의 역사가 곳곳에 펼쳐있다. 그 중에서 가장 유서 깊은 장소는 1907년 아펜젤러가 설립한 협성신학교에서 시작된 감리교신학대다. 감신대는 국내에서 가장 오래된 신학교답게 역사를 품은 건물을 여럿 가지고 있다. 여느 신학교가 그렇듯 이곳에도 붉은 벽돌의 선교사 주택이 남아 박물관과 교수회관(탁사기념관)으로 사용되고 있다.

이 중에서도 신학교가 대학으로 승격된 후 지어진 구 대학본관(현 청암기념관)을 눈여겨볼만하다. 1915년 건축된 갬블기념관이 1960년 2월 화재로 소실된 후, 옛 본관이 김정수 건축가의 설계로 1960년 5월 10일부터 1960년 10월 30일까지 지어졌다. 소실 3개월이 채 안 되어 공사가 시작되었으니 설계는 두 달 남짓 걸렸을 것으로 보인다.

언덕에 위치한 감신대 안으로 들어서면 오른편으로 눈에 익은 듯 하지만 독특한 외관의 옛 본관이 보인다. 얼핏 보기에는 연세대, 고려대 일부 건물을 연상시키는 고딕건축양식으로 보이지만 외장 재료의 차이로 인해 분위기는 전혀 다르다.

국내 선교대학 건물에는 하나의 공식이 있다. 건축양식은 고딕이고, 재료는 돌이다. 연세대와 이화여대가 대표적인 예다. 그리고 선교사 주택은 대부분 붉은 벽돌로 지어졌다. 돌과 벽돌은 20세기 초 이 땅에서 가장 쉽게 그러나 정성을 다해 집을 지을 때 선택할 수 있는 재료였던 까닭이다.

그런데 감신대의 본관은 이 규칙에서 벗어나 있다. 튜더(Tudorㆍ고딕 말기 영국 튜더조의 건축 양식)식 고딕건축양식이지만 그 장식이 매우 절제됐다. 돌처럼 보이지만 돌보다 밝고 다양한 색으로 마감되어 분위기가 훨씬 밝다. 사용된 재료는 연석(硏石)이다. 재료의 이름에는 연구를 통해 만들어진 돌이라는 뜻이 담겨 있다.

이 재료는 미국 미네소타대 연수를 다녀온 후 1950~60년대 한국건축의 새로운 지평을 연 건축가 김정수가 개발한 것이다. 돌과 벽돌에 제한되었던 국내 건축재료의 한계를 극복하기 위해 미국에서 보편적이던 건축재료를 시행착오를 거쳐 국산화시킨 것이다. 시멘트로 만든 인공석재에 연석이라는 이름이 붙여진 연유다. 고딕건축의 애슐라(Ashlar) 쌓기와 비슷하지만, 공장에서 생산된 재료에 베이지색을 기조로 다양한 색을 입혔다. 덕분에 무채색 일변도의 도시건축 모습이 밝아졌다.

1959년 신학교가 대학으로 승격된 직후 유서 깊은 갬블기념관이 사라져 건축된 옛 본관은 학교사와 교회사에서도 중요하겠지만 건축사적인 의미도 크다. ‘대학본관=석조건축’이라는 보편적 인식을 계승하면서도 새로운 건축재료로 캠퍼스의 분위기를 바꾸는데 성공했고, 1960년대 연석의 보편화에도 기여했다는 점에서도 의미가 크다.

옛 본관 외에도 여학생기숙사와 구웰치기념교회당(2002년 2월 철거)도 연석으로 지어졌지만 지금 남아 있는 것은 옛 본관뿐이다.

안창모 경기대대학원 건축설계학과 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0